【完全版】当番活動の指導を丸ごと全部紹介!

どうも、まっつーです。

学級経営を進める中で、「子どもたちが当番をサボったり、うまく回らなかったりする…」とお悩みではないでしょうか?

また、初めて担任を持つ先生や、これから先生になりたいと考えている人の中には、「どうのように当番活動の指導をしたらいいんだろう?」と困っているかもしれません。

当番活動がうまく機能させるには、ある“ちょっとしたコツ”を押さえるだけで、子どもたちが自分から動き出し、当番を誇りに思って取り組む姿に変わっていきます。

今回の記事は、学級全体がスムーズに動き出す当番活動の指導法を丸ごと全部ていねいに解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 子どもたちにどうやって当番の大切さを伝えればいいか悩んでいる

- 当番活動の進め方を知りたいけど、何から始めればいいのかわからない

- 当番の仕事が雑になっていて、意味のある活動にできていないと感じている

この記事を読めば、子どもたちが当番活動にやりがいを感じ、自分の役割にしっかり向き合う姿勢を育てることができるようになります。

この記事を書いた人↓

当番活動って何?

「当番活動って何ですか?」と先生に聞くと、「日直、給食、掃除、一人一役当番などの仕事のことだよ」と答えてくれるでしょう。

さらに「当番活動の意味は何ですか?」と深く聞いてみると、先生によって答え方が少しずつ違ってくるかもしれません。

言っている内容の根本は似ていても、使う言葉や説明の仕方に差があるため、「結局、当番活動ってどういう意味なの?」と疑問をもつのは自然なことです。

そこで、国立教育政策研究所が出している「特別活動」に関する資料の中から、当番活動の意味が示されている文章を紹介します。

国立教育政策研究所の資料で示す「当番活動」

日本の教育に関する調査・研究を専門に行っている、文部科学省の研究機関です。英語では「National Institute for Educational Policy Research(NIER)」といいます。

「文部科学省 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 特別活動 小学校編(平成30年7月)」の11ページには、当番活動の意味が以下のように示されています。

①〜③について解説します。

①学級生活が円滑に運営されていくため

「学級生活が円滑に運営されていくため」というのは、学級の子どもたちが毎日気持ちよく、スムーズに学校生活を送るために必要なことが、きちんと行われている状態のことを指します。

たとえば、以下のようなことが考えられます。

これらの仕事がうまくまわっていないと、「まだ配膳できてないの?」「誰も掃除してないよ?」といったトラブルが起きたり、授業の開始が遅れたりして、学級全体の流れが悪くなってしまいます。

そのために、当番活動はとても大事な役割を果たしていると言えます。

②学級の仕事

学級の仕事には「当番活動」と「係活動」の2つがあります。

その中の「当番活動」というのは、「決まった日時に担当する」「やらないと困る」という特徴があります。

そして、当番活動は次の4つに分けられます。

これらは、「学級を毎日きちんと回すために必要な仕事」なのです。

③全員で分担し,担当する活動

「全員で分担し,担当する活動」とは、学級の子どもたち全員が、順番や交代で当番の仕事を受け持つことを意味します。

つまり、特定の人だけがやるのではなく、みんなが平等に役割をもち、それぞれの担当をしっかり果たすことが大切だという考え方です。

これによって、「この仕事はいつも同じ人ばかりやってる…」という不公平さがなくなり、みんなで協力して学級をつくっていく意識が育つのです。

※前述した国立教育政策研究所の資料では、「全員で分担」の部分が赤字で強調されているように、特に重要なポイントとして紹介されています。

国立教育政策研究所の資料で示された文言は大人向けの表現であり、子どもたちには伝わりにくいため、私は以下のように説明をします。

当番活動…学級生活が円滑に運営されていくために,学級の仕事を全員で分担し,担当する活動

⇒当番活動とは、クラスのみんなが気持ちよく生活できるように、毎日やるべき仕事をみんなで分けて、それぞれがしっかり責任をもって取り組む活動のことです。

低学年の場合は、「当番活動というのは、クラスがうまくまわるように、そうじやきゅうしょく、にっちょくなどのおしごとを、みんなで分けてがんばることです。」と話すと、わかりやすいと思います。

当番活動を通して、子どもたちは自分の役割を果たす責任や、仲間と力を合わせて働く大切さを学びます。

こうした経験の積み重ねが、社会の一員として主体的に行動しようとする心や、働くことの意義を理解する力へとつながっていくのです。

当番活動の意味を深堀りするために、次は小学校学習指導要領やその解説(特別活動)の内容を見ていきましょう。

小学校学習指導要領における「当番活動」

小学校学習指導要領(平成29年告示)の「第6章 特別活動」の184ページには、当番活動について以下のように示されています。

イ 社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解

清掃などの当番活動や係活動等の①自己の役割を自覚して②協働することの意義を理解し,③社会の一員として役割を果たすために必要となることについて主体的に考えて行動すること。

①〜③について解説します。

①自己の役割を自覚

「自己の役割を自覚する」というのは、自分がどんな仕事を任されていて、それが学級の中でどんな意味をもっているのかをしっかり理解することです。

たとえば、給食当番の子どもが「自分が配膳をきちんとやらないと、みんながスムーズに給食を食べられない」と気づく場面があります。

また、日直の子が「朝の会をしっかり進めることが、学級全体の1日のスタートを助ける」と実感することもあるでしょう。

このように、自分の役割が周りに与える影響を理解し、責任をもって行動することが「役割を自覚している」状態なのです。

②協働することの意義を理解

「協働することの意義を理解する」とは、友だちと力を合わせて取り組むことが、どれほど大切で意味のあることなのかを、自分の体験を通して実感できるようになることです。

たとえば、給食当番で一人では運べない重いおかずの食缶を、二人で息を合わせて運んだとき、準備がスムーズに進みます。

そのときに「ありがとう」「助かったよ」と声をかけ合えば、仲間とのつながりをしっかり感じることができます。

こうした経験を重ねるうちに、友だちを思いやる気持ちや、自分の役割を果たそうとする意欲も自然と育っていきます。

③社会の一員として役割を果たすために必要となることについて主体的に考えて行動する

これは、自分がみんなの中の一人として、いつ何をすれば役に立てるのかを自分で考えて動けるようになることを意味しています。

先生に「やりなさい」と言われて動くのではなく、「こうした方がクラスのためになる」「これをやっておくとみんなが気持ちよく過ごせる」と、自分の頭で考えて、自分の意思で行動することが大切なのです。

たとえば、掃除当番のとき、「今日はこの場所をもっときれいにしよう」「机の下までしっかり掃こう」と、自分から気づいて行動したり、「ほうきが足りないから、順番に使おうね」と友だちと話し合ったりする場面があるかもしれません。

こうした行動を積み重ねて、将来社会に出たときにも、自分の立場や役割を理解して、人のために働ける力になるのです。

【特別活動編】小学校学習指導要領解説における「係活動」

【特別活動編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説の61ページには、当番活動に関する内容ついて以下のように示されています。

清掃などの当番活動や係活動等の自己の役割を自覚して協働することの意義を理解し,社会の一員として役割を果たすために必要となることについて主体的に考えて行動すること。

この内容は,①働くことの意義を理解することや,多様性を認め合いながら,力を合わせて働いたり,学級や学校の生活の向上に貢献したりする喜びを実感すること,また,②現在及び将来において所属する集団や地域の中で,その一員として責任や役割を担うことなど,社会参画意識の醸成につなげていくものである。児童にとって学級は最も身近な社会であり,学級での集団活動に主体的に参画することは,地域や社会への参画,社会貢献につながる。

この内容において育成を目指す資質・能力として,例えば,③学級や学校のために友達と力を合わせて働くことの意義を理解し,工夫しながら自己の役割を果たすことができるようにすることが考えられる。また,こうした過程を通して,④社会の一員として,責任をもって主体的に行動しようとする態度を養うことなどが考えられる。

それぞれ関連する「①③」と「②④」でまとめて解説します。

①働くことの意義を理解することや,多様性を認め合いながら,力を合わせて働いたり,学級や学校の生活の向上に貢献したりする喜びを実感すること

③学級や学校のために友達と力を合わせて働くことの意義を理解し,工夫しながら自己の役割を果たすことができるようにすること

ただ仕事をこなすのではなく、その活動を通して「なぜ働くのか?」「なぜ協力することが大事なのか?」を自分の心で感じ取れるようになることを意味しています。

たとえば、給食当番でみんなに配膳したり、掃除当番で床をきれいにしたりする中で、「みんなが気持ちよく過ごせるように自分が動いているんだ」と感じられたとき、その子どもは働くことの意味や価値に気づき始めているのです。

また、自分と違う考え方ややり方をもった友達と一緒に仕事をする中で、お互いを認め合い、「そのやり方もいいね」「一緒にやったらうまくいくね」といった経験を重ねていくことも大切です。

そこには、多様な意見や個性を受け入れながら協力することの喜びや手応えがあります。

さらに、「仕事をスムーズにするにはどうすればいいかな?」「自分にできる工夫はないかな?」と考えて行動できるようになることは、自分の役割をただやるだけでなく、“よりよくする力”を育てることにもつながります。

②現在及び将来において所属する集団や地域の中で,その一員として責任や役割を担うこと

④社会の一員として,責任をもって主体的に行動しようとする態度を養うこと

自分が集団の中の“ただの一人”ではなく、“なくてはならない存在”として行動できるようになることを目指すという意味です。

たとえば、学校では給食当番や掃除当番、日直などの役割がありますが、これらは「誰かがやってくれるもの」ではなく、「自分がやることで、みんなの生活がうまくまわる」という大切な仕事です。

そうした経験を通して、「自分には果たすべき役割があるんだ」「みんなのために動くことは、気持ちがいいし、大事なことなんだ」と責任をもって行動する気持ちが育っていきます。

「困っている人がいたら声をかける」「自分の仕事はきちんとやる」「みんなのためにできることを考えて動く」といった行動ができる人になること、それがまさに社会の一員としての責任を自覚し、主体的に行動する態度を養うことなのです。

子どもたちから「何のために当番活動をやるの?」と質問されたら、どう答えればいいの?

「みんながクラスで気持ちよく過ごせるようにするため」に加えて、「友達と協力して働くことの大切さや、みんなのために動くうれしさを感じながら、これから大人になって社会でしっかり役割を果たせる人になるためだよ」と答えるようにしましょう。

当番活動の指導

当番活動を円滑に進めていくためには、子どもたちが学級の一員としての責任を持ち、役割を果たせるように先生が指導していくことが重要です。

ただ仕事をやらせるのではなく、「なぜそれをするのか?」「どうすればみんなが気持ちよく過ごせるか?」を一緒に考え、行動できるようにします。

こうした指導を通して、子どもたちは協力する力や責任感、社会の一員としての意識を少しずつ育むことができるのです。

指導のねらい

前述した【特別活動編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説の61ページの続きには、指導のねらいが以下のように示されています。

指導に当たっては,①多様性を認め合いながら,他の児童と力を合わせて働くことの大切さや自分のよさを生かすことについて考えることができるようにするとともに,②自分の仕事に対して工夫しながら役割を果たすことができるようにすることが大切である。

①と②について解説します。

①多様性を認め合いながら,他の児童と力を合わせて働くことの大切さや自分のよさを生かすことについて考えることができるようにする

友達それぞれの考え方や感じ方、得意なことや苦手なことのちがいを認め合い、そのうえで協力して取り組むことの価値や意味を、実際の活動を通して感じ取れるようにすることを意味しています。

たとえば、みんなで掃除をするときに、「この場所はぼくがやるよ」「私はここをきれいにするね」と声をかけ合って、それぞれの力を出し合えば、ひとりでやるよりも早く終わったり、楽しく作業できたりします。

こうした経験を積み重ねていくことで、子どもたちは「人と違っていても大丈夫」「助け合えばできることが増える」ということを実感しながら、思いやりや協力する力、そして自分にしかできない役割への自覚と誇りをもてるようになっていくのです。

②自分の仕事に対して工夫しながら役割を果たすことができるようにする

ただ決められた仕事をやるだけでなく、自分なりに考えて、もっとよくできる方法を見つけて実行できるようになることを意味します。

たとえば、掃除当番なら「どうすれば時間内にすみずみまできれいにできるかな?」「先にほこりがたまりやすい場所から始めた方がいいかもしれない」と考えて順番を工夫します。

このように、自分に任された仕事を「どうすればもっとよくできるか?」と考えて実行することによって、責任感や主体性が育ち、やらされているのではなく、自分でよりよくしようとする気持ちが生まれてきます。

係活動だけでなく、当番活動でも「工夫」することが大切なんだね。

良いことに気づいたね!当番活動は決められた仕事をする場面が多いけれど、「だから工夫してはいけない」と誤解してしまうこともあるんだ。

当番活動と係活動を区別する際に、以下のような捉え方をしてしまうことがあります。

- 当番活動…工夫できない活動、工夫を必要としない活動

- 係活動…工夫できる活動、工夫を必要とする活動

しかし、【特別活動編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説では、当番活動と係活動のいずれにおいても、「工夫しながら役割を果たすこと」の重要性が明確に示されています。

指導の方法

前述した【特別活動編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説の61ページの続きには、指導の方法が以下のように示されています。

これらの指導は,①学級活動の授業時数を充てない朝や帰りの時間,当番活動を行っている時間などに行うことが中心となるが,学級活動においても適切に取り上げ,計画的に指導する必要がある。②日常の積み重ねを通してキャリア教育の一環として働くことの大切さや意義を理解させていくことは,学級・学校生活の向上に寄与する活動などの充実につながるとともに,公共の精神を養い,望ましい勤労観・職業観,社会性の育成を図ることにもつながる。また,③道徳教育や学校行事の勤労生産・奉仕的行事,総合的な学習の時間などで行うボランティア体験などと関連させて指導したり,地域全体で児童の社会的・職業的自立に向けた基盤づくりができるよう,地域との連携・協働を進めたりすることも大切である。

①〜③について解説します。

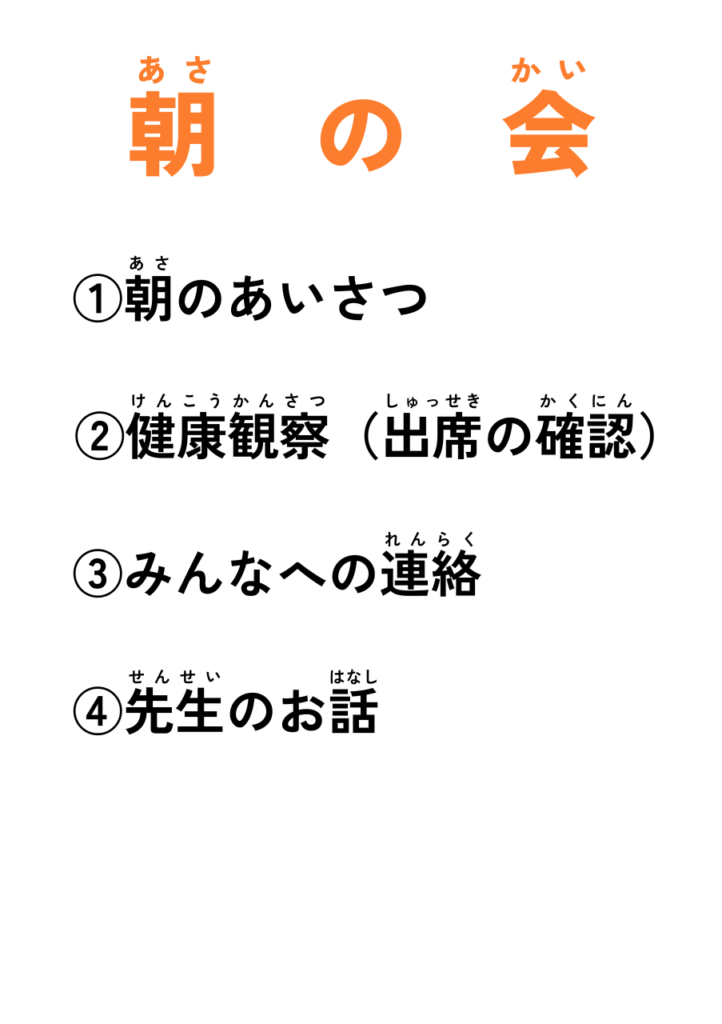

①学級活動の授業時数を充てない朝や帰りの時間,当番活動を行っている時間などに行うことが中心となるが,学級活動においても適切に取り上げ,計画的に指導する

当番活動は、普段の授業とは別の時間、たとえば朝の会や帰りの会、掃除や給食の時間など、子どもたちが実際に当番の仕事をしている時間に行われることが多いということです。

ただし、それだけでなく、先生がきちんと計画を立てて、学級活動の授業の中でも当番活動についてしっかり教えることが大切だということです。

たとえば、「当番の仕事にはどんな意味があるのか?」「どうすればうまくできるか?」といったことを、授業の中で話し合ったり、ふり返ったりする時間をつくって、子どもたちが当番活動をより深く理解できるようにすることが求められています。

②日常の積み重ねを通してキャリア教育の一環として働くことの大切さや意義を理解させていくことは,学級・学校生活の向上に寄与する活動などの充実につながるとともに,公共の精神を養い,望ましい勤労観・職業観,社会性の育成を図ること

当番活動のような毎日の小さな仕事の積み重ねを通して、子どもたちは「働くことには意味がある」「誰かのために動くことが大切だ」ということを自然と学んでいきます。

これは、キャリア教育の一つとしてとても重要で、「働くこと=大人になってからのお金を得る手段」だけでなく、「社会の中で自分の役割を果たすことの喜びや責任感」を感じられるようにするための教育です。

こうした経験を重ねることで、子どもたちは「自分が頑張れば、学級や学校がもっとよくなるんだ」と感じるようになり、自分のまわりの環境を良くしていこうという意識も育ちます。

また、「みんなのために働くって気持ちいいな!」「いろいろな人と協力してやるって面白いな!」と感じることで、社会で生きていくために必要な公共の精神や、働くことへの前向きな気持ち、そして人と関わる上で大切な社会性も身につけていくことができます。

③道徳教育や学校行事の勤労生産・奉仕的行事,総合的な学習の時間などで行うボランティア体験などと関連させて指導したり,地域全体で児童の社会的・職業的自立に向けた基盤づくりができるよう,地域との連携・協働を進めたりすること

当番活動は、単に学級の中での仕事として終わらせるのではなく、道徳の授業や学校行事、総合的な学習の時間などで行われるさまざまな活動とつながりを持たせながら教えていくことが大切だということです。

たとえば、給食当番や掃除当番の仕事が、学校行事での準備や片付け、体験活動などと自然につながっていくようにすることで、子どもたちは「自分は誰かの役に立っている」「社会の中でもこういう力が必要なんだ」と実感できるようになります。

さらに、学校の中だけでなく、地域の人たちとも協力してボランティア活動を行ったり、地域での仕事や社会の中での役割について考えたりすることで、子どもたちが将来自立して社会で働くための土台をしっかりつくっていけるようにする意味も含まれています。

指導が必要な当番活動の種類

当番活動の種類については、以下の4種類があります。

前述した【特別活動編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説の61ページにも、そのことが明記されています。

具体的には,学級全員で分担する清掃や給食,交替しながら行う日直,飼育,栽培等の当番活動や学級活動 (1) での係活動,学校内外でのボランティア活動など,学級,学校や地域のために一生懸命働く活動を取り上げる。

以下に、それぞれの当番活動の内容とその指導を詳しく説明していきます。

掃除当番

掃除当番とは、教室や学校のいろいろな場所を、学級の子どもたちがみんなで協力して掃除する役割のことです。

- 人数:教室は2グループ(2班)で8〜12人、それ以外は基本的に1グループ(1班)で4〜6人

- 担当場所:教室や廊下、階段、手洗い場、音楽室などの特別教室

- 期間:1週間あるいはそれ以上の期間で順番に交代して当番を担当する

- 時間:10〜20分程度

- 時間帯:給食後(昼休みの前後)や放課後

- その他:活動や学習の内容によって教室が汚れたときは、その都度必要に応じて掃除を行う

掃除当番をする理由

子どもたちが「どうして掃除当番をする必要があるの?」と質問してきたら、どう答えればいいのかな?

私は、掃除当番を行う理由を以下の6つに分けて、わかりやすく話します。

- 健康を守る

- 心地よい学びの空間をつくる

- 物を大切にする心が育つ

- 責任感や主体性が育つ

- 協力する力が育つ

- 感謝の気持ちをもつきっかけになる

①〜⑥について、詳しく説明します。

①健康を守る

学校には、毎日たくさんの子どもたちが集まり、動き回ったり物を使ったりすることで、目に見えないホコリや汚れが少しずつたまっていきます。

これらの汚れをそのままにしておくと、カビやバイ菌、ダニなどが増え、健康に悪い影響を与えることがあります。

掃除をすることで、見える汚れだけでなく、見えない汚れを取りのぞき、清潔な環境を保つことができます。

そして、学校で生活する私たちの健康を守ることにつながりのです。

②心地よい学びの空間をつくる

子どもは、環境から大きな影響を受けます。

たとえば、教室にゴミが落ちていたり、机の上が汚れていたりすると、集中できず、落ち着いて学習することが難しくなります。

一方で、掃除によってすっきりと片づいた空間では、子どもたちの気持ちが整い、「安心して学習できる居場所」になります。

③物を大切にする心が育つ

掃除をする中で、子どもたちは教室の床や机、イス、黒板、ロッカーなど、日々使っている物に目を向けるようになります。

そして、「ここが汚れていた」「ちょっと壊れそうだった」と気づくことで、物への関心や大切に使おうとする気持ちが芽生えます。

何もせずにただ使うのではなく、「きれいに使おう」「ていねいに扱おう」と思えるようになることは、学校生活において大切な学びです。

④責任感や主体性が育つ

掃除は、「言われたからやる」のではなく、「自分が使った場所を自分で片づけること」や「自分の役割をしっかり果たすこと」につながる、自主的な行動の機会です。

また、掃除は、決められた時間に自分の役割を果たすという、小さな成功体験を積み重ねることができる大切な場面でもあります。

さらに、掃除を通して「自分のしたことがクラスの役に立った」と実感できることは、子どもたちの責任感や主体性を育てるうえで、良い影響を与えます。

⑤協力する力や思いやりの心が育つ

学校の掃除は、グループで取り組むことがほとんどです。

「この場所を一緒にきれいにしよう」という共通の目標を持ち、友だちと声をかけ合ったり、助け合ったりしながら活動する中で、協力する力が育まれていきます。

また、「ありがとう」「こっち手伝うよ」といった声かけが自然に生まれることで、人と関わる力や思いやりの心も育っていきます。

⑥感謝の気持ちをもつきっかけになる

毎日掃除をしていると、「きれいな場所が当たり前ではない」ということに気づきます。

きれいな状態を保つには、誰かが手間と時間をかけているという事実に気づけるようになるのです。

この気づきは、周囲の人への感謝の心を育てる第一歩になります。

掃除当番をする理由を説明することで、子どもたちは納得して取り組めるようになり、活動の質を高めることができます。

「掃除当番の指導」と聞くと、まず掃除の手順やルールを教えることを思い浮かべるかもしれません。

しかし本当に大切なのは、「どうして掃除当番をするのか?」という子どもたちの問いに、しっかりと向き合って答えることです。

この理由をていねいに伝えることこそが、指導の土台となるのです。

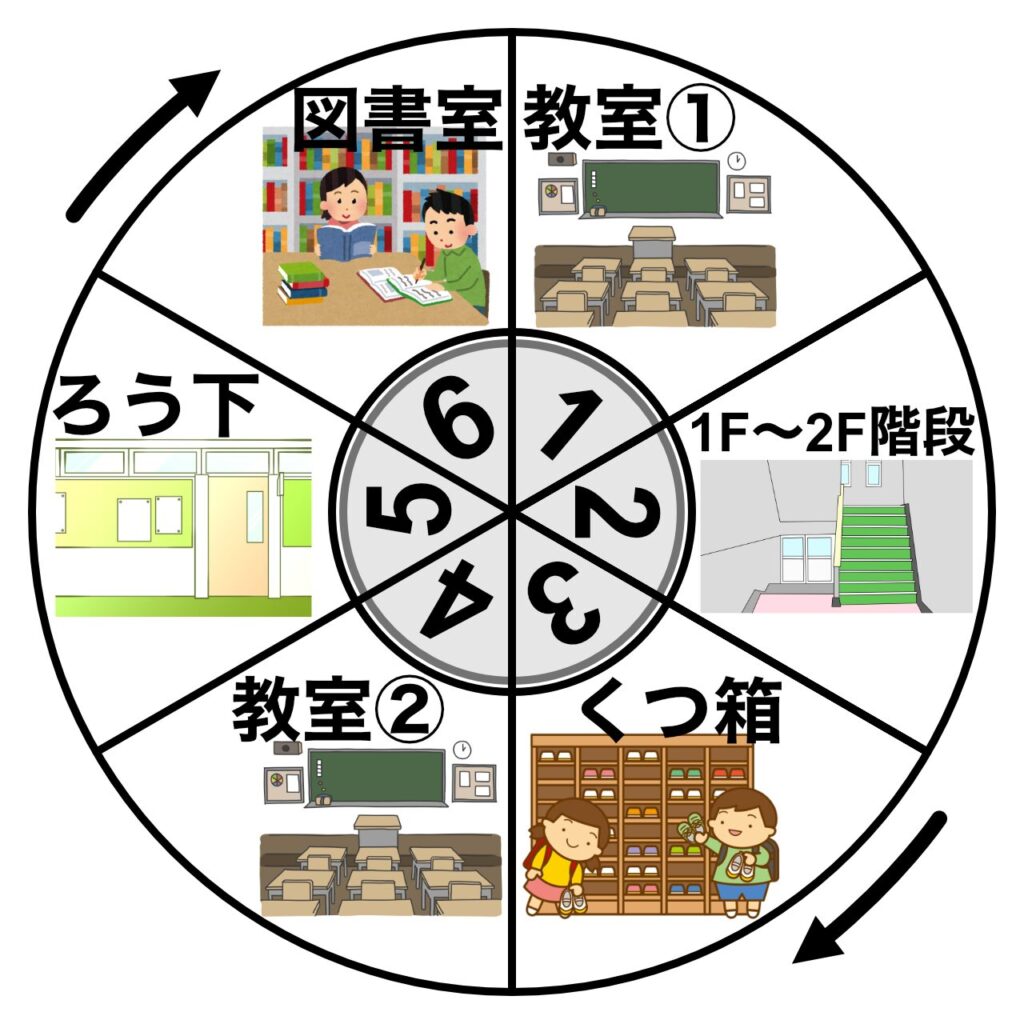

掃除当番の分担

掃除当番は、主に4〜6人ほどの生活班(グループ)で行うのが一般的です。

1週間あるいはそれ以上の期間で、担当場所を順番に交代しながら、学級に割り当てられたエリアを掃除していきます。

その際、毎回先生が「◯班はここを掃除してください」と指示しなくても、子どもたちが自分で掃除場所を確認できるようにすることが大切です。

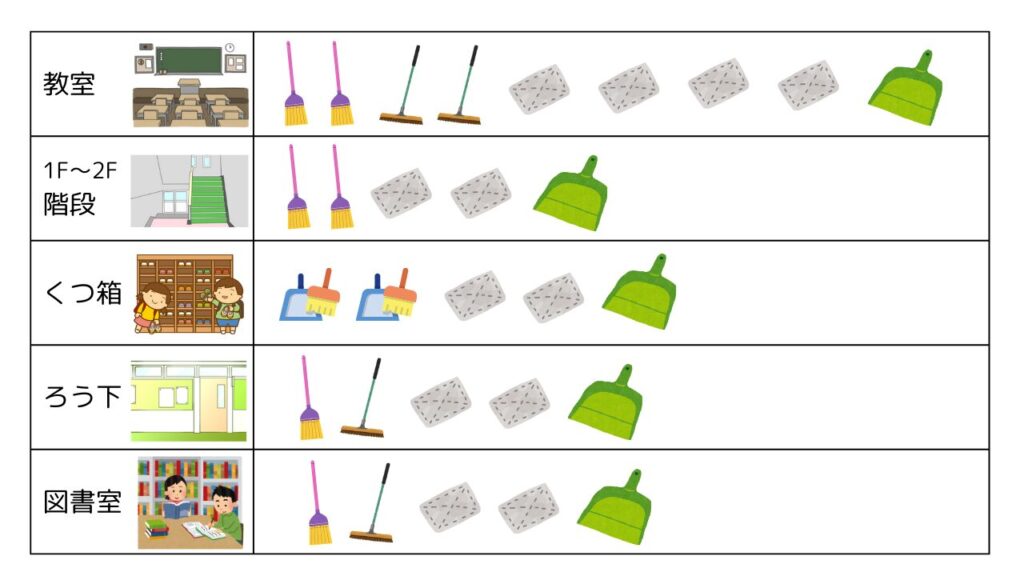

そのためには、下記のような「掃除当番表(掃除分担表)」を活用するのが効果的です。

- 「MicrosoftのWord」や「Googleドキュメント」などのワープロアプリ、あるいはイラスト作成のアプリを立ち上げます。

- 円や線などの図形を使って、掃除当番表の枠をつくります。

- イラストACやCanvaなどのフリー素材が入手できるサイトから、掃除場所に関連するイラストをダウンロードします。

- 大きな円の枠の中に、ダウンロードしたイラストを貼り付けます。

- 貼り付けたイラスト付近に、文字で掃除場所をかきます。

- 小さな円の枠の中に、班の数字をかきます。文字に傾きも調整しましょう。

- 大きな円の枠の外側に、掃除当番表を回す方向を示した矢印をかきます。

- 厚紙あるいは普通紙に印刷したものをラミネートします。

- 教室の壁に掲示して完成です!

また、掃除の担当場所で使用する掃除用具の種類や数を子どもたちに伝えたい場合は、下記のような「掃除用具表」を活用すると便利です。

さらに、子どもたちが掃除用具を使う順番を守れるようにするため、「掃除用具の使用順番表」を作成することも考えられます。

しかし、そこまで細かく決めると、管理や準備に多くの手間がかかってしまいます。

それよりも、掃除場所ごとにほうきと雑巾の数を同じにそろえ、子どもたちが交互に用具を使うようにする方がわかりやすく、スムーズに取り組める傾向があります。

たとえば、「今回ほうきを使った子は、次回は雑巾を使う」といったように交代で担当する方法です。

掃除当番の指導

実際に体を動かしながら、掃除の手順やルールを具体的に示しましょう。

特に持ち上がりでない学級では、前の学年のやり方と混同して、子どもたちが戸惑うこともあります。

そのため、「この学級ではこうやって掃除するよ」という方針を明確に示すことが大切です。

掃除当番のルール

教室や廊下、階段、手洗い場、特別教室などのさまざまな場所を掃除することになりますが、子どもたちが衛生かつ安全に活動するための共通ルールを提示します。

- 汚れやホコリを落とすために上から下へ(高いところから始めて低いところで終わる)

- 汚れを掃き出す際には奥から手前へ

- 掃除の時間は、落ち着いて掃除をする(遊んだりふざけたりしてしまうと、道具を使っている最中に思わぬ事故やケガにつながる)

- 物を運ぶ時は両手で持ち上げる

- 周りの友達の動きに気を配る

- 自分で使った掃除用具は自分で片付ける

掃除当番では、自分の役目が終わったからといって、勝手に活動をやめてしまってはいけません。全員で協力して掃除をしているという意識が大切です。

自分の仕事が終わったら、グループの友達の様子を見て、手伝えることがないか考えさせるようにしましょう。

それでは、以下の場所の掃除の仕方を説明します。

この手順をもとに、子どもたちへわかりやすく指導していきましょう。

①教室

- ほうき

- 小ぼうき&小さいちりとり…ロッカーの中、棚のすき間などの小さな場所などにある細かいゴミを掃ける

- 自在ほうき(T字ほうき)…広い面積を一気に掃ける

- ちりとり

- 雑巾またはワイパー(ワイパーに取り付けるシートも) ※モップを使用する場合もある

- 水が入ったバケツ(雑巾で水拭きする場合) ※手洗い場で雑巾を濡らして固く絞る場合もある

掃除の時間になったと同時に、全員が動き始める。

※窓側に座っている子どもたちが一斉に窓を開けるようにすると。スムーズに掃除をスタートできます。

イスを机の上に上げて、両手でしっかり持って教室の後方へ運ぶ。

①教室の真ん中から前方に向かって掃き掃除をする。

②掃き掃除をしている間に、拭き掃除をする子は手洗い場に行き(バケツに水を汲み)、雑巾を水で濡らして固く絞る。またはワイパーにシートを取り付ける。

②教室の真ん中から前方に向かって拭き掃除をする。

③教室の前方でゴミが集め、ゴミ箱に捨てる。

④つまずいて転ばないように、ほうきや雑巾(ワイパー)を教室の端に置く。

机を両手でしっかり持って、教室の前方へ運ぶ。

①教室の真ん中から後方に向かって掃き掃除をする。

②掃き掃除をしている間に、拭き掃除をする子は雑巾をすすいで固く絞る。ワイパーの場合はそのまま。

②教室の真ん中から後方に向かって拭き掃除をする。

③教室の後方でゴミが集め、ゴミ箱に捨てる。

④つまずいて転ばないように、ほうきや雑巾(ワイパー)を教室の端に置く。

机を両手でしっかり持って運び、元に位置に戻す。

自分で使用した掃除用具は、自分で責任をもって片付ける。

雑巾を使用していた場合は、水ですすいでから固く絞り、乾かす。

ワイパーを使っていた場合は、シートを外してゴミ箱に入れる。

1〜2名の子どもはゴミ箱からゴミ袋を取り出して、所定の場所まで捨てに行く。

1名の子どもはゴミ箱にゴミ袋を装着する。

残りの子どもたちは、机やイスをきれいに並べる。

グループで集まって、ふり返りをする。

- 結果の確認…きれいになったかどうか?

- 役割の自覚…自分の仕事に責任をもって取り組めたか?

- 協働の姿勢…グループの仲間と協力できたか?

- 主体的な姿勢…工夫や改善点があったか?

- 心の変化…やって気持ち良かったか?

※ふり返りを行う際には、できれば口頭だけでなく、「ふり返りシート」を使って子どもたちに記入させるのが望ましいかもしれません。しかし、掃除の時間が短い生活時程の場合は、それが難しいこともあります。ふり返りシートの記入に時間がかかると、掃除後の休み時間が削られたり、掃除そのものの時間が短くなってしまったりする可能性があり、本末転倒です。そのため、学校の生活時程や学級の実態に応じて、無理のないふり返りの方法を工夫することが大切です。

石鹸で手をよく洗い、うがいをする。掃除終了!

②黒板

- 黒板消し

- 黒板消しクリーナー

- 小ぼうき&小さいちりとり

- 雑巾

- 水が入ったバケツ(雑巾で水拭きする場合) ※手洗い場で雑巾を濡らして固く絞る場合もある

黒板消しクリーナーで黒板消しをきれいにする。

チョークが少なくなっていたら、先生に伝えるか、掃除のあとに保管場所まで取りに行く。

端から順に、上から下へ拭き残しがないように黒板消しで黒板を拭く。

※黒板消しを少し傾けて使うと、チョークの粉がよく取れて、拭き残しも減ります。

チョーク受けは、小ぼうきを使ってゴミを掃き、そのあと水で濡らして固く絞った雑巾で拭く。

黒板を水拭きするときは、水で濡らして固く絞った雑巾で、端から順に上から下へていねいに拭く。

黒板消しクリーナーで黒板消しをきれいにする。

黒板消しやチョークを先生が指定した場所に配置する。

雑巾を使用していた場合は、水ですすいでから固く絞り、乾かす。

グループで集まって、ふり返りをする。

石鹸で手をよく洗い、うがいをする。掃除終了!

※ただし、教室の掃除が終わっていない場合は、手洗いの前に手伝う。

③廊下

- ほうき

- 小ぼうき&小さいちりとり

- 自在ほうき(T字ほうき)

- ちりとり

- 雑巾またはワイパー(ワイパーに取り付けるシートも)

- 水が入ったバケツ(雑巾で水拭きする場合) ※手洗い場で雑巾を濡らして固く絞る場合もある

①ほうきで隅から中央に向かってほうきで掃き、ゴミを集める。

※廊下を頻繁に人が通る場合は、集めたゴミが散らかってしまうので、壁側に寄せる。

②集めたゴミをゴミ箱に捨てる。

①手洗い場に行き(バケツに水を汲み)、雑巾を水で濡らして固く絞る。またはワイパーにシートを取り付ける。

②端から順に拭き掃除をする。

自分で使用した掃除用具は、自分で責任をもって片付ける。

雑巾を使用していた場合は、水ですすいでから固く絞り、乾かす。

ワイパーを使っていた場合は、シートを外してゴミ箱に入れる。

グループで集まって、ふり返りをする。

石鹸で手をよく洗い、うがいをする。掃除終了!

※ただし、教室の掃除が終わっていない場合は、手洗いの前に手伝う。

④階段

- ほうき

- 小ぼうき&小さいちりとり

- 自在ほうき(T字ほうき)

- ちりとり

- 雑巾またはワイパー(ワイパーに取り付けるシートも)

- 水が入ったバケツ(雑巾で水拭きする場合) ※手洗い場で雑巾を濡らして固く絞る場合もある

①掃き掃除は、一番上の段から始める。

②段ごとに隅から壁のある方へ向かって掃き、ゴミを集める。

③集めたゴミを下の段に落としていく。

④これを繰り返す。

⑤踊り場に着いたらゴミを集め、ゴミ箱に入れる。

※掃く時は、階段の下段の方を向くのではなく、上段の方を向く。

※掃く段より一つ下の段に片足、さらにもう一つ下の段にもう片方の足を置く。

①手洗い場に行き(バケツに水を汲み)、雑巾を水で濡らして固く絞る。またはワイパーにシートを取り付ける。

②掃き掃除と同様に、一番上の段から順に拭く。

階段を拭いた雑巾とは別のきれいな雑巾を、水で濡らして固く絞り、手すりをくるんで拭く。

※上から下へ向かって拭くと転んでしまうので、下から上へ向かって拭く。

自分で使用した掃除用具は、自分で責任をもって片付ける。

雑巾を使用していた場合は、水ですすいでから固く絞り、乾かす。

ワイパーを使っていた場合は、シートを外してゴミ箱に入れる。

グループで集まって、ふり返りをする。

石鹸で手をよく洗い、うがいをする。掃除終了!

※ただし、教室の掃除が終わっていない場合は、手洗いの前に手伝う。

⑤手洗い場

- スポンジまたはたわし

- タオル

- 使い古した歯ブラシ

水で湿らせたスポンジまたはたわしで手洗い場をこする。

※特に角や蛇口のまわり、石けん置きの下は汚れがたまりやすいので、しっかりこする。

蛇口の根元や排水口のふちなど、スポンジでは届かないところを、使い古した歯ブラシできれいにする。

蛇口を回して水を出し、こすり落とした汚れや石けんカスを流す。

水で湿らして固く絞ったタオルで、水分をふき取る。

スポンジやたわし、使い古した歯ブラシは元に位置に戻す。

タオルを使用していた場合は、水ですすいでから固く絞り、乾かす。

グループで集まって、ふり返りをする。

石鹸で手をよく洗い、うがいをする。掃除終了!

※ただし、教室の掃除が終わっていない場合は、手洗いの前に手伝う。

⑥くつ箱

- ほうき

- 小ぼうき&小さいちりとり…ロッカーの中、棚のすき間などの小さな場所などにある細かいゴミを掃ける

- ちりとり

- 雑巾

- 水が入ったバケツ(雑巾で水拭きする場合) ※手洗い場で雑巾を濡らして固く絞る場合もある

くつ箱に入っているくつをすべて出して、近くにそろえて置く。

※どのくつが、どこに入っていたのかわかるように順番に置いておくと、片付けるときに楽になります。

①小ぼうきを使って、くつ箱の中の砂やほこりを取る。

②砂やほこりを床にこぼさないように気をつけて、ちりとりの中に入れ、ゴミ箱に捨てる。

水で濡らして固く絞り、くつ箱を拭く。

どのくつが、どこに入っていたのか順番を確認しながら、元の場所に戻す。

自分で使用した掃除用具は、自分で責任をもって片付ける。

雑巾を使用していた場合は、水ですすいでから固く絞り、乾かす。

グループで集まって、ふり返りをする。

石鹸で手をよく洗い、うがいをする。掃除終了!

※ただし、教室の掃除が終わっていない場合は、手洗いの前に手伝う。

音楽室や図工室、家庭科室、図書室などの特別教室は、どうやって掃除をすればいいのかな?

教室の構造や学級の人数、そして管理する先生の考え方によって、備品の種類や机・イスの配置、数などはさまざまです。そのため、掃除の仕方や手順を決める際には、担任の先生が専科の先生や司書の先生と相談しながら、実態に合った掃除方法を一緒に考えていくことが大切です。

掃除当番の指導のポイント

掃除当番の指導では、「掃除のやり方」だけでなく、子どもたちの心の成長を支えることが大切です。

特に担任の先生には、子どもたちが気持ちよく掃除を取り組めるように声かけをすることが求められます。

ここでは、日々の指導の中で意識したい4つのポイントを、①〜④の順にご紹介します。

①がんばりを見つけて具体的にほめる

仕上がりを見て評価するだけではなく、取り組む姿勢そのものも見てほめましょう。

具体的な行動をほめると、子どもは「見てもらえた」と実感し、やる気が育ちます。

「うまくできたか?」はもちろん、「どう向き合っていたか?」にも注目しましょう。

②当たり前を「ありがとう」に変える

毎日の掃除でも、「やってくれて当然」ではなく、「ありがとう」と声をかけることで、子どもたちは自分の役割に誇りをもつようになります。

感謝の言葉をかけ続けることが、責任感や思いやりを育てる第一歩になります。

③掃除時間の最後にふり返る場面をつくる

掃除が終わったあとに、「今日の掃除、どうだった?」と問いかけるだけでも、自分の行動をふり返る習慣が生まれます。

その言葉を聞いたときには、先生が「きれいにできてよかったね」「気持ちがスッキリすると嬉しいよね」などと、子どもの気持ちに寄り添って受け止めることが大切です。

④子どもに任せる部分を増やす

初めのうちは、先生がついて指導する必要がありますが、慣れてきたら役割を子どもに任せていくことも大切です。

子どもたちの著しい成長を感じてきたら、タイミングを見計らってこう話します。

みんな、本当に掃除が上手になったよね!先生が手伝わなくても大丈夫なんじゃないかって思うくらいだよ。みんなはどう思う?先生も掃除に参加した方がいい?それとも、自分たちだけで進められそうかな?

子どもたちから「先生は掃除しなていいよ!」「私たちでやれるから大丈夫!」と返ってきたら大成功!より主体的に行動できるようになります。

先生から掃除の仕事を任せられると、子どもたちは「自分が一人前として認められた」と感じ、嬉しい気持ちになるよ。

給食当番

給食当番とは、学級の子どもたちが交代で、給食の準備や片付けをする役割のことです。

- 人数:6〜8人(4人の場合は先生の補助あり)

- 担当場所:教室あるいは廊下(配膳台をセットする場所)

- 期間:1週間で順番に交代して当番を担当する

- 時間:準備と片づけ合わせて20分程度

- 時間帯:給食の時間

給食当番をする理由

毎日あたりまえのように行っている給食当番ですが、なぜ子どもたち自身が給食の配膳をするのでしょうか?

「時間がかかるのでは?」「先生がやったほうが早いのでは?」と疑問をもつ人もいるかもしれません。

子どもたちが「どうして給食当番をする必要があるの?」と質問してきたら、どう答えればいいのかな?

私は、給食当番を行う理由を以下の6つに分けて、わかりやすく話します。

- 自分の役割を知ることができる

- 食べ物や作ってくれた人への感謝の気持ちが育つ

- 仲間と協力する力が身につく

- 段取りを考える力が育つ

- 清潔と安全への意識が高まる

- 自分の仕事に責任をもつ力が育つ

①〜⑥について、詳しく説明します。

①自分の役割を知ることができる

給食当番は、ただ食事を配るだけの作業ではありません。

自分がクラスの中でどんな役割を担っているかを実感できる貴重な活動です。

一人ひとりが分担された仕事をもち、みんなと協力し合って給食の準備や片付けをすることで、集団の一員としての意識が育ちます。

②食べ物や作ってくれた人への感謝の気持ちが育つ

給食は、栄養士さんが献立を考え、調理員さんが心をこめて調理し、時間通りに安全な形で提供されるまでに、たくさんの人の力が関わっています。

給食当番として配膳の準備をすると、「誰かが自分たちのために働いてくれている」ことに気づけるようになります。

「いただきます」「ごちそうさま」の意味が深まり、食べ物や人への感謝の気持ちが自然に育ちます。

③仲間と協力する力が身につく

給食当番の仕事は、一人で完結できるものではなく、仲間との協力が必要不可欠です

たとえば、重いスープ鍋を二人で息を合わせて運んだり、配膳台を押しながら机間を回ったりするなど、同時に複数の人が動く場面が多くあります。

その中で自然と「ありがとう」「こっちはやるよ」といった相手を思いやる言葉や態度が生まれます。

この経験を通じて、人と気持ちを合わせて行動することの心地よさや達成感を知ることができます。

④段取りを考える力が育つ

給食の配膳には時間の制限があり、多くの学校では10〜15分以内に配膳と着席を終えることが目標とされています。

そのためには、「食缶をここに置くと配膳しやすい」「おかずの前に、先に牛乳を配ろう」といった段取りを考える力が求められます。

最初は戸惑う子どももいますが、経験を重ねる中で「どの順番で進めると早く終わるか?」を自分たちで考えられるようになります。

⑤清潔と安全への意識が高まる

給食当番では、衛生と安全に関するルールを守ることが何よりも大切です。

手を洗う、白衣や帽子、マスクを正しくつける、配膳中はおしゃべりをしないなど、日常の中ではあまり意識されにくいルールも、実際に当番を経験することで理解が深まります。

「なんで手を洗うの?」「なぜ白衣を着るの?」といった子どもの疑問にも、実体験を通して答えが見つかっていきます。

こうした体験を通じて、自分と仲間の健康を守る意識が高まり、感染症や事故の予防につながる生活習慣が身についていきます。

⑥自分の仕事に責任をもつ力が育つ

給食当番では、スープをこぼさないように丁寧に運ぶこと、全員に同じ量を配ること、手早くていねいに動くことなど、どれも「自分の仕事」として向き合う必要があります。

「うまくできなかった」「遅れてしまった」という失敗も、「じゃあ次はどうしたらいいか」を考えるきっかけになります。

誰かに言われて動くのではなく、自分の意思で責任をもって行動する経験は、自己肯定感や自立心を育てるうえで重要なことです。

給食当番をする理由を説明することで、子どもたちはその仕事に意味を見いだし、安全に、そして前向きな気持ちで取り組めるようになります。

給食当番の分担

給食当番の人数は、学級の児童生徒数や給食メニューの品数によって調整が必要です。

私の経験では、6〜8人の子どもたちで給食当番を編成し、配膳の役割を分担する形をとっていました。

グループの構成としては、「6人班を1つ作る」または「4人班を2つ組み合わせる」といったパターンが多いです。

また、各班から1人ずつ選んで給食当番グループを編成する方法もあります。

たとえば、学級に6つの班がある場合、それぞれの班から1人ずつ出して、計6人で給食当番グループを作る、というイメージです。

給食当番を4人で編成している学級を見かけることがありますが、その場合、担任の先生が配膳に関わる場面が非常に多くなります。

特に、初めて担任を受け持つ先生や、新しく異動してきた先生は、前年度から在籍している先生に「給食当番は何人ぐらい必要か?」と聞いて、給食が始まる前までに確認しておくことをおすすめします。

給食を配膳する際に、毎回先生が「◯◯さんははこの食缶を配膳してください」と指示しなくても、子どもたちが自分で担当を確認できるようにすることが大切です。

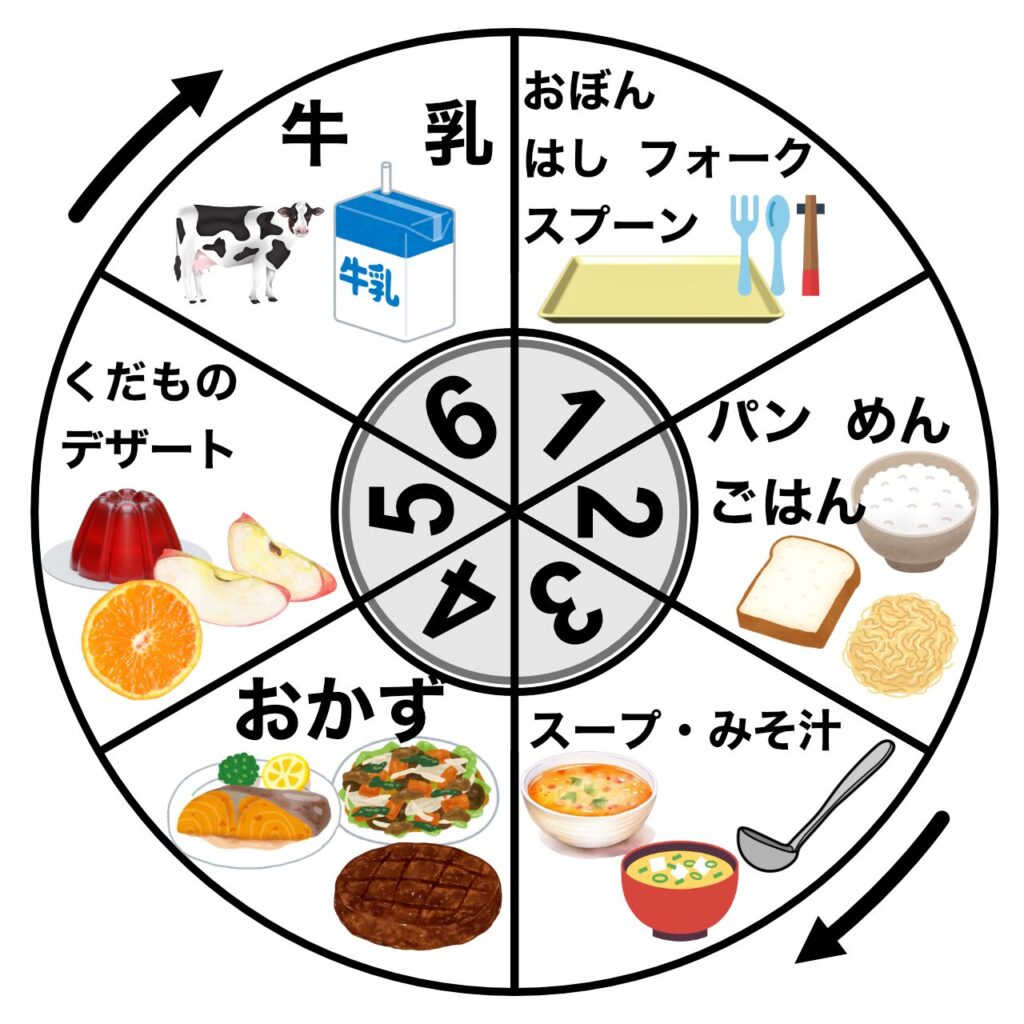

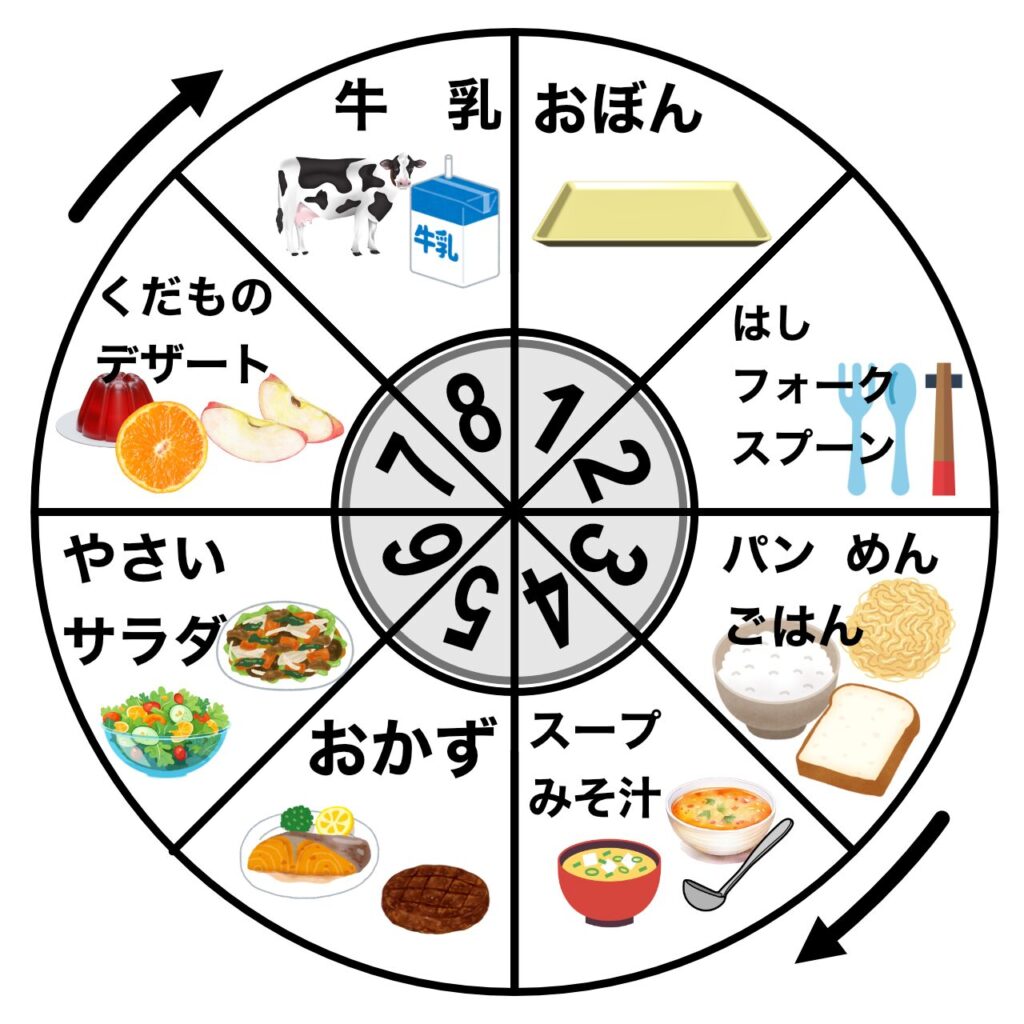

そのためには、下記のような「給食当番表(配膳分担表)」を活用するのが効果的です。

6人編成の場合はこちら!

8人編成の場合はこちら!

- 「MicrosoftのWord」や「Googleドキュメント」などのワープロアプリ、あるいはイラスト作成のアプリを立ち上げます。

- 円や線などの図形を使って、給食当番表の枠をつくります。

- イラストACやCanvaなどのフリー素材が入手できるサイトから、給食に関連するイラストをダウンロードします。

- 大きな円の枠の中に、ダウンロードしたイラストを貼り付けます。

- 貼り付けたイラスト付近に、文字で担当する食缶や食器類をかきます。

- 小さな円の枠の中に、班の数字をかきます。文字の傾きも調整しましょう。

- 大きな円の枠の外側に、給食当番表を回す方向を示した矢印をかきます。

- 厚紙あるいは普通紙に印刷したものをラミネートします。

- 教室の壁に掲示して完成です!

給食の献立によっては、給食当番表に書かれた担当が、そのまま当てはまらないこともあります。

たとえば、果物やデザートが出ない献立の日もあれば、おかずが2種類ある場合もあります。

自分の担当するものが無い!どうしよう!??

そのような時は、給食当番の子どもたちが話し合いながら、途中で配膳の担当を交代したり、「お皿を渡す人」「パンを置く人」などの流れを自分たちで工夫して決める必要があります。

もし子どもたちの話し合いがうまく進まないときには、先生がさりげなくサポートしながら、担当を調整してあげるとスムーズです。

給食当番の指導

給食の時間が近づくと、子どもたちからは「早く給食を食べたい!」「もうお腹ぺこぺこ!」といった声があちこちから聞こえてきます。

そんな子どもたちの期待に応え、安全でスムーズに給食を準備するためには、給食当番の活躍が欠かせません。

だからこそ、事前に給食当番のルールや役割をしっかりと指導しておくことがとても大切なのです。

給食当番のルール

給食当番には、子どもたちの健康と安全を守るための大事なルールがあります。

ここをしっかり伝えることで、毎日の給食がスムーズになります。

- トイレは事前に済ませる ※トイレは給食当番が優先

- しっかり手を洗う ※手洗い場は給食当番が優先

- 白衣またはエプロン・マスク・帽子を正しく着用する

- 給食以外のものには触らない

- 給食当番表で自分の仕事を確認する

- 食器の配置表を見て、おぼんの上の配置を覚える ※基本的に左手前:ごはん 右手前:汁物 右奥:主菜 左奥:副菜

- 食缶は両手で運ぶ

- 金曜日には白衣を持ち帰り、洗濯をして月曜日に持ってくる

給食当番は、基本的に担当者全員で協力して配膳を行うことが原則です。

たとえ、その日の給食メニューが少なくて配膳の役割がない場合でも、ほかの当番の仕事を手伝うなどして、自分にできることを見つけて行動する姿勢が大切です。

「自分の仕事だけをやればいい」という考え方ではなく、学級全体で協力し合う意識を育てることが、給食当番のねらいのひとつです。

次に、給食の配膳の流れをSTEP0〜STEP8まで説明します。この手順をもとに、子どもたちへわかりやすく指導していきましょう。

給食の配膳の流れ

STEP0 まず最初に、食物アレルギーのある子どもへの除去食を配膳します。その除去食が、確実にその子のランチマットの上に置かれているかどうかを、担任の先生はもちろん、該当の子どもや給食当番の子どもたちも含めて、複数の目でしっかり確認します。その確認が済んでから、通常の配膳を始めるようにしましょう。

牛乳とストローを机に敷いてあるランチマットの上に置いていきます。

※あとで配膳された給食をランチマットの上に置くことを考えて、端を置くようにする。

※風が強い日は、ストローが飛ばされてしまうかもしれないので、窓を閉めるようにする。

最初におぼんを1人ずつ手渡しする。

食具をおぼんの右側にそろえて置く。

ご飯や麺を配る際には、多すぎたり、逆に少なすぎたりしないよう、あらかじめ先生が見本として適量を示しておく。

慣れてきたら、子ども自身が食缶の中身を全体の量として見立て、学級の人数でおおよそ分ける。

「今はあと何人残っているか?」を考えながら、お皿に盛る量をその都度調節する。

※食缶の中身をすべて使いきろうとしてピッタリ配ろうとすると、予想以上に量が足りなくなることがあるため、「少し余りそうだな」と思うくらいの量で配る。

汁がこぼれないように、お皿の端に寄せすぎないことを意識して盛るようにする。

※基本的に主食の配り方を同じ

※基本的に主食の配り方を同じ

スープや汁物は温度が高く、やけどのリスクもあるため、慎重に置く。

おたま一杯分を目安にしながら、残りの人数を意識して、すくう量をその都度調節する。

※具が沈んでしまうときは、時々やさしくかき混ぜる。

転がる可能性がある丸い果物を配るときは、食器からこぼれないように、水平を保って静かに配る。

給食当番の指導ポイント

給食当番は、単に給食を配るだけではなく、「人のために働く」「みんなで助け合う」「失敗しても大丈夫だと思える」そんな大切な学びの場です。

どんな子にも活躍できたと感じてもらえるよう、やさしく、ていねいに、そして根気強く支えていきましょう。

ここでは、日々の指導の中で意識したい4つのポイントを、①〜④の順にご紹介します。

①がんばりを見つけて具体的にほめる

掃除当番と同様に、取り組む姿勢そのものを見てほめましょう。

「できた・できなかった」だけで判断するのではなく、その子がどうやって取り組んでいたか、どんな気持ちでがんばっていたかに目を向けることが大切です。

②時間より安全を優先

給食当番の指導で*もっとも大切にしたいことのひとつが「安全第一」です。

「時間内に配り終えなきゃ!」「チャイムが鳴る前に終わらせないと!」と焦るあまり、食缶を片手で運んだり、走ってしまったりすると事故が起きてしまいます。

たとえ時間内に配膳が終わらなかったとしても、誰もケガをせず、落ち着いて配膳できたことをしっかり認めることが大切です。

「ゆっくりでいいよ」「落ち着いてやれば大丈夫だよ」そんな声かけが、子どもたちの不安をやわらげ、安心して当番活動に取り組む支えになります。

※給食タイマーを使っていたとしても、「時間を守る」よりも「安全に配る」ことが優先されるべきです。

③責めるのではなく、フォローする

給食を配るとき、量が多すぎたために「足りない……」と途中で気づき、最後の子まで行き届かなくなることがあります。

でも、そんなときこそ大切なのは“誰も責めないこと”です。そして“フォロー”です。

「もっとよく考えて配ってよ!」「なんで気づかなかったの?」といった言葉が、誰かから出てしまえば、配っていた子どもは深く落ち込んでしまいます。

どんな子どもも、わざと失敗しているわけではありません。がんばってやってみた結果、うまくいかなかっただけなのです。

「次はどれくらいの量にするとよさそうかな?」「今日は少し難しかったけど、一生懸命やっていたのはちゃんと見てたよ」などと声をかけることで、認めて励ますあたたかな雰囲気を学級全体に広げることができます。

④子どもに任せる部分を増やす

最初は先生がそばについて、一つひとつ丁寧に教えることが必要です。

しかし、慣れてきたら子どもたちにどんどん任せていきましょう。

失敗しても、またやり直せばいい。成功したら、全力でほめる。

子どもたちは、「自分でできた」という大きな自信をつけ、自分の役割に誇りを持ち、責任感をもって行動するようになります。

日直当番

日直当番とは、学級の子どもたちが交代で、給食の準備や片付けをする役割のことです。

- 人数:1人またはペア(隣席の人)

- 担当場所:教室

- 期間:1日で交代して日直当番を担当する

- 時間:全体を通して10〜20分程度

- 時間帯:朝の会、帰りの会、給食の時間、授業中など

- 仕事内容

※日直当番の仕事内容は、担任の先生の考えや学級の実態、一人一役当番の役割、学校の生活時程によって異なります。

日直当番をする理由

「教室のリーダー役」を1日だけ経験できる日直当番ですが、なぜ子どもたち自身がこのような仕事をするのでしょうか?

「たった1日だけの日直当番にどんな意味があるのか?」「先生がやれば済む仕事を、なぜ子どもたちに任せるのか?」と疑問をもつ人もいるかもしれません。

子どもたちが「どうして日直当番をする必要があるの?」と質問してきたら、どう答えればいいのかな?

私は、日直当番を行う理由を以下の3つに分けて、わかりやすく話します。

- 自分の役割に責任をもつ経験ができる

- みんなの前で話すことで自信がつく

- 学級全体の一体感が育つ

①〜③について、詳しく説明します。

①自分の役割に責任をもつ経験ができる

日直は、朝や帰りの会の司会や授業の号令など、みんなの前に立って行う仕事です。

毎日交代で担当することで、誰もが「学級の代表として動く」経験をすることができます。

こうした体験の積み重ねを通じて、子どもたちは「自分の行動がクラスに影響する」「誰かのために自分が動いている」ことに気づき、責任をもって役割を果たす意味を実感できます。

高学年になると、クラブ活動や委員会活動、登校班などでリーダーとしての役割を担う場面が増えてくるので、日直当番を経験することは、その土台作りになります。

②みんなの前で話すことで自信がつく

朝や帰りのあいさつ、帰りの会の進行など、「みんなの前で話す」経験が日直にはたくさんあります。

最初は声が小さかった子も、何度も経験することで少しずつ自信がつき、人前で自分の言葉を伝える力が育っていきます。

これは、ただ話し方を練習するだけでなく、「自分の声がちゃんと届いた」「自分の言葉で場の雰囲気が変わった」という成功体験にもつながります。

③学級全体の一体感が育つ

日直当番があることで、学級に「今日はこの人が中心になる」というリズムが生まれます。

「今日は◯◯さんが日直だね」「がんばってたね」など、自然と学級の友だち同士の関心や会話が生まれ、仲間意識や安心感が高まります。

また、先生が「今日の日直さん、しっかり声出してたね」「気配りできてたよ」と認めることで、その子の自己肯定感も高まります。

このように日直は、学級の中に小さな“つながり”を毎日育てるしくみなのです。

日直当番をする理由を説明することで、子どもたちは「やらされる当番」「順番が回ってきたら嫌だな」ではなく、自分が成長できる“ビッグチャンス”として捉えられるようになります。

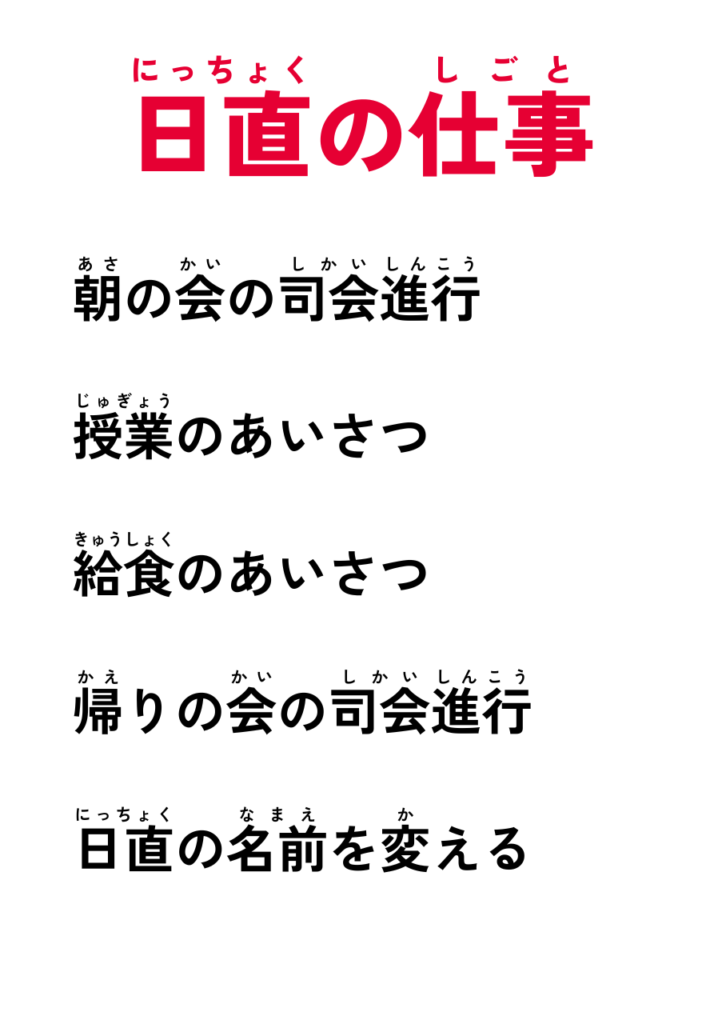

日直の仕事内容がひと目でわかる掲示物

朝の会や帰りの会で、みんなの前に立って司会進行をする際に、日直当番が安心して取り組めるよう、教室の後方の壁に以下のような「日直進行表」掲示すると有効です。

教室の後方に掲示することで、日直当番がみんなの前に立って話すときに自然と目に入り、台本を読まずとも段取りをすぐに確認できるようになります。

今日のいいねとは?

「今日のいいね」とは、子どもたちが1日の学校生活をふり返りながら、学級の友だちや自分の「よかったところ」「うれしかったこと」「がんばっていたこと」などを紹介し合う、あたたかな時間のことです。

子どもたちが日常の中にある小さな「よさ」や「思いやり」に気づき、それを言葉で伝え合うことで、相手を認める力や共感する力を育てるという大切な目的があります。

普段は見過ごされがちな行動を言葉にして伝えることで、子どもたちの中にある「ありがとうの気持ち」や「見てくれていてうれしい」という感情が育っていきます。

また、「今日のいいね」は、クラスの中に前向きな空気や一体感をつくる役割も果たします。

友だちのよいところに気づこうとする姿勢は、自然とお互いを大切にしようとする心につながりますし、自分の行動が誰かの「いいね」として紹介されることは、子どもたちの自己肯定感を高めるきっかけにもなります。

学級の仲間たちと良好な人間関係を築く手段としても、大変有効です。

「今日のいいね」がきっかけとなり、けんかをしていた友だち同士が仲直りできたというエピソードもあります。

気分よく下校することができるね♪自宅に帰ったら、お家の人に「今日のいいねをもらえたよ」って報告したくなるかも。

日直当番の指導

学級開きを行う際には、「日直当番の仕事内容」を子どもたちにしっかり伝える時間を設けることが大切です。

タイミングとしては、新年度準備の段階で、日直当番に必要な仕事をある程度想定しておきつつ、係活動や一人一役当番が決まった後に、日直などの「当番活動」について説明するのが効果的です。

なぜなら、係活動や一人一役当番の内容を見てからのほうが、日直当番に必要な仕事を見極め、整理しやすくなるからです。

このとき、子どもたちが「どうして日直当番をやる必要があるの?」と感じたときのために、その疑問にしっかり答えられるようにしておきましょう。

日直当番のルール

- 日直の人…自分の仕事に責任をもち、最後までやり遂げる

- 日直以外の人…日直の仕事がうまくいくように協力し、応援する

日直当番に関するルールは、とてもシンプル…「自分の仕事をきちんと行うこと」です。

もう一つ大切なのは、日直当番をしていない周りの子どもたちが、日直を支えようとする姿勢です。

たとえば、日直が朝の会や帰りの会で「座ってください」「静かにしてください」と声をかけたり、授業のあいさつで「気をつけ」と声を出したりしているとき、そのがんばりに周りが応えなければ、日直の仕事は成り立ちません。

だからこそ、日直さんが前に立ったら、すぐに反応すること。そして、日直の仕事がうまくいくように、みんなで全力で応援することが大事!

そんな安心感があるからこそ、あたたかく協力し合える学級が育っていきます。

次に、日直当番の仕事の流れをSTEP1〜STEP4まで説明します。この手順をもとに、子どもたちへわかりやすく指導していきましょう。

日直当番の仕事の流れ

みんなの前に立ち、朝のあいさつをするところから日直当番の仕事が始まります。

1学期の初めは、子どもたちもまだ慣れていないことが多いため、全員が一度日直を経験するまでは「セリフを書いた台本」を用意しておくと安心です。

司会としての基本的な流れ(台本の内容)は以下のようになります。

授業の号令は、ただの決まりごとではなく、子どもたちが授業に集中するための「スイッチ」の役割を果たしています。

毎回同じ流れ(ルーティン)があることで、気持ちを切りかえやすくなり、学びに向かう集中力が高まります。

また、号令のあいさつを通して、先生や学級の仲間への礼儀や感謝の気持ちを自然に表すこともできます。

食事のあいさつは、食べ物への感謝の気持ちや、給食を作ってくれた人たちへの敬意を育てる大切な時間です。

子どもたちはお腹が空いて、すぐにでも食べたい気持ちになっていますが、給食当番が全員の席についたことを確認してから、全員であいさつをしてから食べ始めます。

その際、自分の席に配膳された食事がすべて揃っているかも、あわせて確認させるようにします。

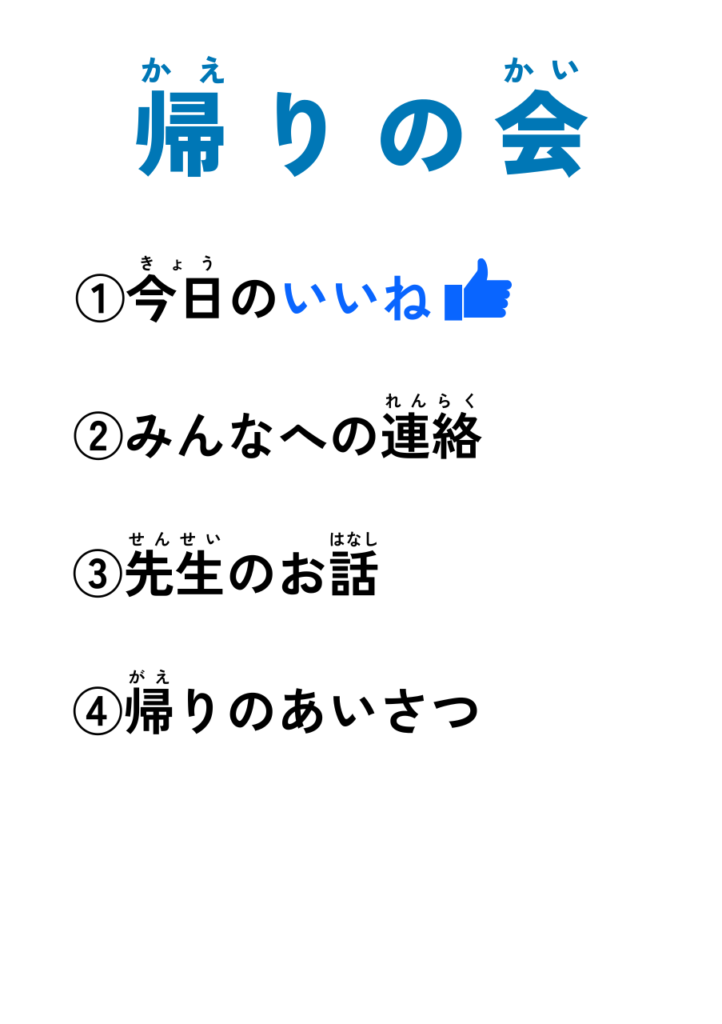

帰りの会は、その日の出来事を振り返り、次の日へと気持ちをつなげる時間。

子どもたちが気持ちよく下校し、家に帰ったときに「今日はこんな楽しいことがあったよ」と保護者に笑顔で話せるような、あたたかい雰囲気づくりを意識しましょう。

とはいえ、「早く帰りたい」「習い事に間に合うかな」と思っている子どもも少なくありません。

だからこそ、帰りの会はコンパクトに進めつつも、内容はしっかりと充実させた“濃い時間”にすることが大切です。

他にも、黒板に日付や予定、翌日の日直の名前を書いたり、教室の戸締まりや電気の消灯を確認したりするなど、学級の実態に応じて調整していきましょう。

ただし、日直当番の仕事が子どもにとって負担になりすぎないよう、十分な配慮が必要です。

日直当番の指導ポイント

日直当番は、学級のみんなの前に立って話したり、大きな声で号令をかけたり、注意を促したりする場面が多い仕事です。

特に、「うまく話せなかったらどうしよう」「間違えたら笑われるかも」といった不安を感じやすい子は多く、声が小さくなる・言葉が詰まる・頭が真っ白になるといったこともよくあります。

だからこそ、周囲の子どもたちや先生が温かく見守り、必要に応じてそっとフォローする姿勢がとても大切です。

ここでは、日々の指導の中で意識したい4つのポイントを、①〜④の順にご紹介します。

①がんばりを見つけて具体的にほめる

日直の仕事は、小さなようでいて実はとても緊張する場面の連続です。

特に学習や人間関係に不安をもつ子にとっては、「失敗したくない」「目立ちたくない」と感じやすい活動でもあります。

だからこそ、先生が「がんばり」を具体的に見つけてほめることによって、その子どもは「自分はできたんだ」「やればできるだ」と自己肯定感が高まり、次のチャレンジにも前向きな気持ちで取り組めるようになります。

また、日直当番の人だけでなく、それ以外の人のがんばりも評価しましょう。

②日直の役割を“見える化”する

子どもにとって「何をするか分からない」「どう言えばいいか分からない」という状態は、とても大きなストレスになります。

だからこそ、日直の仕事を“見える化”する工夫が必要です。

特に、見通しをもちにくい子どもや、言葉での記憶が苦手な子どもにとって、視覚的なサポートはとても効果的です。

③子どもが主役になれる“見守り方”をする

日直当番は、子どもが学級を引っぱる小さなリーダー体験です。

ただ、普段とは違う役割に戸惑って、思うように自分の力を発揮できないこともあります。

そのために声が小さくなったり、言葉が詰まったり、途中で固まってしまうことも珍しくありません。

しかし、すぐに先生が助けてしまうのではなく、「見守る姿勢」を大切にしましょう。

こうした姿勢が、子どもたちに「安心して挑戦できる空気」をつくります。また、周りの子どもにも、「誰かを支えることの大切さ」が伝わります。

子どもが主役になるには、「ミスを受け止めてくれる大人の目」が必要なのです。

④基本的に子どもに任せる

日直をやるとき、「この順番で言わなきゃ」「この言い方でないとダメ」「台本通りにして」と細かく指導しすぎていませんか?

もちろん基本的な流れは大切ですが、子どもらしい言い回しや、その子なりの工夫も大事にしたいところです。

言い間違いや順番のミスより、「自分で進めた経験」が何より大事です。

一人一役当番

一人一役当番とは、学級の子どもたち全員がそれぞれ1つの仕事を受け持ち、日々の学級生活を支える役割のことです。

- 人数:1人(仕事内容によっては2人)

- 担当場所:主に教室

- 期間:1週間あるいは1ヶ月程度で交代 ※短すぎると慣れる前に終わり、長すぎると飽きやマンネリ化のリスクがある

- 時間:数分程度

- 時間帯:1日のさまざまな場面で、必要に応じて随時行う

- 仕事の数:学級の人数と同じ数 ※26人学級 → 26の当番活動

一人一役当番をする理由

学級には、係活動・掃除当番・給食当番・日直当番など、すでにさまざまな仕事がありますが、、なぜ「一人一役当番」を設ける必要があるのでしょうか?

「一人ひとりに当番を割り当てる必要があるの?」「係活動と他の当番活動で十分では?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

子どもたちが「どうして一人一役当番をする必要があるの?」と質問してきたら、どう答えればいいのかな?

私は、一人一役当番を行う理由を以下の3つに分けて、わかりやすく話します。

- 先生がいなくても、学級の生活が回るようにする

- 「自分も役に立っている」と実感できる

- 責任感が育つ

- 段取り力が育つ

- 相手を思いやる心が育つ

①〜⑤について、詳しく説明します。

①先生がいなくても、学級の生活が回るようにする

当番活動は、先生がいなくても子どもたちだけで教室の生活を回せる状態をつくることが大きな目的です。

実際、学校生活の中には先生が毎回手を出さなくても、子どもたちだけでできる仕事がたくさんあります。

これらの仕事は小さなものですが、どれか一つでも誰かがやらなければ、教室の流れが止まってしまいます。

つまり、「一人一役当番」は、子どもを育てるだけでなく、学級という組織を安定させる仕組みでもあるのです。

②「自分も役に立っている」と実感できる

一人一役当番は、すべての子どもに“自分の出番”がある仕組みです。

当番が偏っていたり、できる子だけに任せていたりすると、どうしても「見ているだけの子」「誰かに任せっぱなしの子」が出てきしまい、自分の存在価値ややりがいを感じにくくなってしまいます。

一方、「この仕事は自分がやる」と決まっていれば、以下のような良い循環が生まれます。

こうした小さな経験の積み重ねが、子どもたちの“自分も学級の一員として役に立っている”という気持ちを育てていきます。

③責任感が育つ

子どもたちは、自分の役割があることで「やらなきゃ」という意識を自然ともつようになります。

「誰かに見られていなくても、自分の仕事をやる」という経験を通して、自分の行動に責任をもつ力が育ちます。

大人になってからも、「人が見ていなくても手を抜かない姿勢」は信頼される人の共通点です。

その第一歩を、小学生のうちから経験できるのが、一人一役当番のすばらしさです。

④段取り力が育つ

一人一役当番には、「自分のやるべきことを、時間を見て動く」という行動が求められます。

これは単に「決まった仕事をする」だけでなく、見通しをもって行動を組み立てる力=段取り力を育てる絶好の機会です。

「何時までにやっておかないと間に合わない」「他の仕事とのバランスを見る」というような、自分で考えて動く経験を通して、子どもたちは日常生活に欠かせない段取り力を少しずつ身につけていきます。

⑤相手を思いやる心が育つ

一人一役は、「自分のため」だけでなく、「学級全体のため(One for All)」に動く活動です。

たとえば、「自分の仕事が終わらないと、みんなの流れが止まってしまう」「自分の行動一つで、学級がスムーズに動く」といった経験を重ねる中で、子どもたちは仲間の存在を意識し、自分の役割がもつ意味や大切さを実感していきます。

また、「あの子、今日すごく早かったな」「昨日よりうまくできてるよ」と、友だちのがんばりに気づく目も育っていきます。

そうした気づきが、やがて「ありがとう」や「助かったよ」といった感謝の言葉となり、学級の中に思いやりの心が自然と広がっていくのです。

担当者や仕事内容がわかる「一人一役当番表」

一人一役当番は、1週間またはそれ以上の期間を設定して、順番に交代していきます。

その際、子どもたちが自分の担当する仕事を一目で確認できるように、「一人一役当番表」を活用するととても便利です。

- 「MicrosoftのWord」「MacのPages」「Googleドキュメント」などのワープロアプリまたは、「MicrosoftのExcel」「MacのNumbers」「Googleスプレッドシート」などの表計算アプリを立ち上げます。

- 学級の人数や当番の数に合わせて、一人一役当番表の枠をつくり、仕事内容を入力します。

- 厚紙あるいは普通紙に印刷したものをラミネートします。

- ③で作成したものを、ホワイトボードに貼ります。

- マグネットシートを一人一役当番表の枠の大きさに合わせて切ります。

- 子どもたちの名前を切ったマグネットシートに書きます。※先生あるいは子どもたちがマグネットにマジックペンで名前を書いたり、ラベルシールを貼ったりする。

- 教室の壁に掲示して完成です!

学級の一日は、まず全員の名前マグネットを「がんばる」の位置にセットすることから始まります。

子どもたちは、それぞれ自分の当番の仕事に取り組み、終えたら名前マグネットを「できた(右側)」の位置へ移動させます。

名前マグネットを移動させると、「終わった」「仕事ができた」って実感できるね。

こうすることで、視覚的に達成状況が分かりやすくなり、子どもたちのやる気にもつながるよ。

※両面に色がついているマグネットシートを使って、仕事を終えたタイミングで、表の「黄色(がんばる)」から裏の「緑色(できた)」にひっくり返す方法もあります。

一人一役当番の一覧表60選

「一人一役の当番をいくつ用意するか?」「どのような内容の当番をつくるか?」といったことは、学級の人数や、子どもたちの発達段階(年齢や学年)に応じて柔軟に考えることが求められます。

そこで、私が担任した学級の子どもたちが実際に取り組んでいた当番活動に加え、他の先生方の実践事例も参考にしながら、「一人一役活動60選」として一覧表にまとめました。

当番活動を決める際のヒントとして、ぜひご活用ください。

| 当番の名前 | 主な活動内容 | |

|---|---|---|

| 1 | 鉛筆削り当番 | 鉛筆削りに溜まった削りカスを捨てる。 |

| 2 | 学級文庫当番 | 学級にある本棚にすべての本が揃っているか数えたり、整理したりする。 |

| 3 | 整理整頓チェック当番 | ロッカーや棚の中を確認し、物が乱雑に置かれている場合は注意を促したり、整理したりする。 |

| 4 | 餌やり当番 | 教室で飼っている生き物の餌やりをする。 |

| 5 | 掲示当番 | 教室の壁に絵や観察カードを掲示したり、画びょうが外れそうなところがないかを確認したりする。 |

| 6 | 落し物当番 | 落とし物箱の中身を確認したり、持ち主を探したりする。 |

| 7 | 電気当番 | 教室や体育館の電気をつけたり、消したりする。 |

| 8 | 窓当番 | 窓を開閉し、教室の空気を入れ替えたり、帰りの会の後で窓を施錠したりする。 |

| 9 | ストロー配り当番 | 給食時に牛乳のストローを配ったり、ストローの袋などのゴミを回収したりする。 |

| 10 | 水やり当番 | 学級園や学級の植木鉢に水やりをする。 |

| 11 | 花びん水かえ当番 | 教室に飾ってある花瓶の水を取り替える。 |

| 12 | 日付・名前当番 | 黒板に翌日の日付や日直当番の名前を書く。 |

| 13 | 時間割当番 | 黒板に翌日の時間割を書く。 |

| 14 | ゴミ捨て当番 | 掃除後、ゴミ袋をゴミ捨て場に持っていく。 |

| 15 | 黒板1当番 | 1時間目の授業後に黒板をきれいにする。 |

| 16 | 黒板2当番 | 2時間目の授業後に黒板をきれいにする。 |

| 17 | 黒板3当番 | 3時間目の授業後に黒板をきれいにする。 |

| 18 | 黒板4当番 | 4時間目の授業後に黒板をきれいにする。 |

| 19 | 黒板5当番 | 5時間目の授業後に黒板をきれいにする。 |

| 20 | 黒板6当番 | 6時間目の授業後に黒板をきれいにする。 |

| 21 | プリント配り当番 | お便りや学習プリントを配る。 |

| 22 | ノート配り当番 | 集めた学習用のノートを配る。 |

| 23 | 宿題チェック当番 | 宿題の提出を確認する。 |

| 24 | 提出物チェック当番 | 宿題以外の提出物を確認する。 |

| 25 | 健康観察当番 | 健康観察板を取りに行ったり、元の場所に返却したりする。 |

| 26 | 給食の献立当番 | 給食の献立をみんなに知らせたり、給食室の前にある見本や献立表を見て、食器の配置を給食当番に伝えたりする。 |

| 27 | 音楽CD当番 | 朝の会や帰りの会で音楽の練習をするときは、CDを準備して音楽を流す。 |

| 28 | チョーク当番 | チョークの本数を確認し、足りない場合は事務室や保管庫まで取りに行って補充する。 |

| 29 | 遊び道具当番 | 休み時間に使うボールなどの遊び道具の数を確認し、空気が抜けていれば入れる。また、雨の日用のカードゲームやボードゲームを整理する。 |

| 30 | 配膳台当番 | 給食の配膳台を出したり、片付けたりする。 |

| 31 | 誘導当番 | 教室や廊下でみんなを整列させ、先頭に立って校庭や体育館、特別教室まで誘導する。 |

| 32 | カギ当番 | 体育館や体育倉庫、家庭科室、理科室などのカギを取りに行き、使い終わったら元の場所に戻す。 |

| 33 | 机整列当番 | 帰りの会の後、みんなの机をまっすぐ整える。 |

| 34 | イス整列当番 | 帰りの会が後、みんなのイスを机の中にきちんとしまう。 |

| 35 | 加湿器当番 | 朝、加湿器の水を取り替えて電源を入れる。※期間限定 |

| 36 | 温度管理当番 | 教室の温度を温度計で確認したり、冷暖房や扇風機の電源を入れたりする。 |

| 37 | 保健当番 | けがをした友達に絆創膏をはるなどの簡単な手当てをしたり、保健室まで付き添ったりする。 |

| 38 | 名札当番 | 名札を着用しているか声をかけたり、帰りの会で名札入れにしまっているか確認したりする。 |

| 39 | タイマー当番 | テストなどのタイマーをセットしたり、アラームが鳴ったら止めたりする。 |

| 40 | 連絡帳チェック当番 | 翌日の予定を書いた連絡帳の提出を確認する。 |

| 41 | ハンカチ・テイッシュ当番 | ハンカチとティッシュをきちんと持ってきているか確認する。 |

| 42 | 音楽当番 | 音楽の先生(専科教員・教科担任)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。学期の準備や片付けの手伝いをする。 |

| 43 | 図工当番 | 図工の先生(専科教員・教科担任)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。教材の準備や片付けの手伝いをする。 |

| 44 | 国語当番 | 国語の先生(専科教員・教科担任)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。教材を運ぶなどの準備を手伝う。 |

| 45 | 社会当番 | 社会の先生(専科教員・教科担任)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。教材を運ぶなどの準備を手伝う。 |

| 46 | 算数当番 | 算数の先生(専科教員・教科担任)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。教材を運ぶなどの準備を手伝う。 |

| 47 | 理科当番 | 理科の先生(専科教員・教科担任)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。実験準備を手伝う。 |

| 48 | 体育当番 | 体育の先生(専科教員・教科担任)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。ラインカーを使って校庭に白線を引く。 |

| 49 | 家庭科当番 | 家庭科の先生(専科教員・教科担任)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。ミシンや調理道具の準備を手伝う。 |

| 50 | 外国語当番 | 外国語の先生(専科教員・教科担任・ALT)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。教材を運ぶなどの準備を手伝う。 |

| 51 | マグネット当番 | 名前が書かれたマグネットを整理したり、集会や全校朝会がある日には、黒板に「集会」や「全校朝会」と書かれたマグネットを貼って知らせたりする。 |

| 52 | タブレット保管庫当番 | タブレットを保管庫に整然と片付けられるように、入れる順番を指示したり、電源プラグが正しく接続されて充電されているかを確認したりする。 |

| 53 | フック当番 | 教室や廊下のフックに体育着や上ばき袋がきちんとかかっているかを確認したり、金曜日には忘れずに持ち帰るよう声をかけたりする |

| 54 | お助け当番 | 欠席した人のために、当番の仕事を引き受けたり、翌日の学習予定や持ち物を連絡カードに書いたりする。 |

| 55 | 手洗い場(水道)当番 | 手洗い場(水道)のハンドソープが無くなっていたら補充したり、蛇口の向きを正しく戻したり、水が出しっぱなしになっていないかを確認したりする。 |

| 56 | 掃除用具当番 | ほうきや雑巾などの掃除用具がきちんと片付けられているか確認したり、壊れている場合は新しいものに取り替えたりする。 |

| 57 | お便り当番 | 職員室近くにある学級用の棚からお便りを取り、教室まで運んで教卓の上に置く。 |

| 58 | カーテン当番 | 天気や日差しの様子を見て、カーテンを開けたり閉めたりする。 |

| 59 | 水そう当番 | 教室で飼っているメダカなどの水生生物の水槽をきれいに洗ったり、水を入れ替えたりする。 |

| 60 | 一年生のお手伝い当番 | 一年生がスムーズに朝の準備ができるように、持ち物の整理や身支度の確認、困っている子への声かけなどを行う。※期間限定 |

まずは、係活動の担当者や役割を先に決めておきましょう。

そのうえで、一人一役当番の内容を考えていくと、役割が重複せずに分担がしやすくなります。

また、仕事内容の負担の大きさや学級の人数によっては、ひとつの当番を複数人で担当したり、交代制にしたりする工夫も必要です。

無理なく続けられる体制を整えることで、子どもたちが安心して役割を果たし、「自分も学級の大切な一員なんだ」と感じられるようになります。

一人一役当番の注意点と弊害

一人一役当番を導入することで、学級の子どもたち全員が何らかの仕事を受け持ち、日々の学級生活を支える役割を担うことができます。

この取り組みは、責任感や協力の大切さを学びながら成長できる貴重な経験になります。

しかしその一方で、実施にあたっては注意すべき点や弊害も存在します。

“気づき”や“自発的な行動”を阻む可能性

子どもたちの“気づき”や“自発的な行動”を阻んでしまう可能性があるということです。

このような場面では、本来ならその場で誰でもできるはずの行動が、“当番の仕事だから”という理由で制限されてしまいます。

結果として、「自分で気づいて動くことがよいことだ」という感覚よりも、「人の役割を待つ・任せる」という受け身の姿勢が育ってしまうこともあるのです。

自立の芽を摘んでしまうおそれ

また、一人一役当番として「ロッカーの整理係」や「フックの整理係」などを設定する場面もあるかもしれません。

しかし、本来それらの整理整頓は、自分自身の持ち物として自分で責任をもって管理するべきものです。

誰かに代わってもらうことが常態化すると、かえって自立の芽を摘んでしまうおそれもあります。

- 役割分担をしながらも、「気づいたら誰でも動いてよい」という雰囲気を学級に広げること

- 一人ひとりが主体的に関われるような声かけや仕組みづくり

一人一役当番の指導

一人一役当番の運用は、学級の人数が多くなるほど難しくなる傾向があります。

「中休みと昼休みの両方で仕事が入り、校庭でまったく遊べなかった」といった声が子どもからあがることも珍しくありません。

こうした現実的な課題をふまえると、一人一役当番は他の当番活動と同じような“責任の分担”ととらえるのではなく、もっと柔軟に考えて運用することが大切です。

- 「全員が担うべき仕事」というより、「誰かが気づいて動ける仕事」として設定する。

- 役割を固定せず、協力やフォローがしやすい仕組みにする。

工夫を取り入れることで、子どもたちの負担を減らしながらも、「自分から動こうとする気持ち」や「学級に貢献しようとする姿勢」を育てることができます。

一人一役当番のルール

- 当番の人ができるだけ自分で気がついて、率先して行動しようとすること

- 誰かに手伝ってもらったり、仕事をしてもらったりしたら、感謝の気持ちを伝えること

- 周りの人は協力したり、手伝ったりする姿勢を見せること

一人一役当番として任された仕事は、自分ができるだけ早く気づき、誰よりも先に動こうとする意識が重要です。

しかし、現実には自分より先に誰かがその仕事に気づいて、すでにやってくれているという場面もあるでしょう。

そんなとき、「なんで勝手にやっちゃったの?」「それ、私の仕事なのに…」と思うのではなく、「やってくれてありがとう」と感謝の気持ちを伝えられるかどうかが、仲間との信頼関係を築く第一歩になります。

また、周囲の子どもたちも「誰かの役割を奪おう」「仕事を取ってしまおう」と思うのではなく、「困っているみたいだから手伝ってあげよう」「一緒にやろうか?」といった、思いやりのある声かけや、協力の姿勢を持つことも必要です。

一人一役とはいえ、「これは担当だけの仕事」と線を引くのではなく、学級全体が気持ちよく過ごすために、みんなで助け合うことが重要だということを、ルールを通して子どもたちに理解させていくことが求められます。

一人一役当番の指導ポイント

基本的に、一人一役当番の仕事内容は難しいものではありません。

しかし、仕事を忘れずに取り組めるようにするための工夫や、その仕事を行うタイミングに自分で気づけるようにするための指導がとても大切です。

ここでは、日々の指導の中で意識したい3つのポイントを、①〜③の順にご紹介します。

① 子どもの「気づき」を具体的にほめる

一人一役当番をただの作業にしないためには、先生のほめ方・声かけの工夫がカギになります。

たとえば、「窓を開けてくれた」「電気をつけてくれた」といった行動に対して、「気づいてくれてうれしい」「自分から動けたのがすばらしいね」と伝えてみてください。

行動はもちろん“気づいたこと”に注目してほめることで、子どもたちは「自分のアンテナを働かせることって大事なんだ」と実感できるようになります。

こうした積み重ねが、自分で考え、動ける力を育てる第一歩になります。

② 「仕事が楽だった=みんなが協力してくれた」と評価する

一人一役当番の中には、「提出物チェック」「ロッカー整理」「掲示物の貼り替え」など、周囲の協力があってこそ成り立つ仕事がたくさんあります。

もし、当番の子が「今日は何も言わなくても、みんなが提出してくれたから楽だった」「ほとんどのロッカーがきれいだったよ」と感じたとしたら、それは学級の協力体制がうまくいっている証拠です。

このような場面では、当番の子だけでなく、周りの協力してくれた子どもたちも一緒に評価することが大切です。

③ 一人一役当番は“柔軟に改善”していく

「一人一役当番」は、「学級の人数分の当番を必ず設定しなければいけない」というわけではありません。

それはあくまで“しくみ”であり、目的は学級全体がより良くなることです。

- ロッカーや棚がいつもきれいに整っているようであれば、整理整頓の当番はあえて設ける必要ない。

- 教室の電気は、最初に教室に入って気づいた人がつければ十分。

- 落とし物がほとんどなく、誰かが落とした物に気づいたら自然に拾って持ち主を探せているようであれば、落とし物当番もなくてよい。

- 風が強かったり日差しがまぶしかったりする時には、窓側の席の人が状況に応じて、窓やカーテンを閉めるのが自然。

つまり、大切なのは「全員に当番を割り当てること」ではなく、「今この学級にとって必要な当番は何か?」を考える姿勢です。

そして、学期の途中でも見直してOKです。子どもたちからこんな声が出てきたら、それは改善のチャンス!

こうした声を先生が受けとめて、学級全体で一人一役当番のあり方を考えていく姿勢が、子どもたちの主体性を高める大きな力になります。

まとめ

今回は学級全体がスムーズに動き出す当番活動の指導法を丸ごと全部紹介しました。

- 「なぜ当番活動をやるのか?」を子どもたちにわかる言葉で伝える

- 「できたこと」を具体的に見つけて、すぐにほめる

- 「自分たちで進めていける」という感覚を育てる

一人ひとりが自分の役割をしっかり果たせるようにするためには、「言って聞かせる」だけでなく、「意味を伝え、できたことを認め、安心してチャレンジできる場をつくること」が何より大切です。

この記事を読んだことで、子どもたちが当番活動にやりがいを感じ、自分の役割にしっかり向き合えるようになる指導のコツがつかめたと思います。

先生がちょっとした言葉がけを意識するだけで、子どもたちは「やらされる」から「自分でやる」に変わっていきます。

“やってみたい!”の意欲を引き出す当番活動づくりを実践していきましょう!