【極意】個人面談で保護者の心をつかむ19のテクニック!

どうも、まっつーです。

個人面談の期間が間近に迫ってくると、「個人面談ってどう進めたらいいの?」と悩んだり、「保護者にうまく子どもの様子を伝えられるかな?」「不安や悩みをうまく聞き取れるかな?」と気が重くなったりすることはありませんか?

担任の先生にとってプレッシャーを感じますが、ポイントさえ押さえれば、個人面談は単なる情報交換の場を超えて、「保護者に信頼される先生」へのステップとなる絶好の機会に変わります。

今回の記事は、個人面談の特徴や保護者と信頼関係を築くための19のポイント(準備7選+当日の動き12選)をわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 個人面談をスムーズに進めたい

- 個人面談で不安や緊張を感じている

- 保護者の悩みにしっかりと寄り添いたい

- 保護者との信頼関係を築きたい

この記事を読めば、個人面談で信頼を得るための準備や保護者の心をつかむポイントががわかり、面談のたびに「先生に相談してよかった!」と言われるようになります。

この記事を書いた人↓

個人面談の5つの特徴

個人面談とは、学校の先生と保護者が直接顔を合わせて話し合う場のことです。子どもの学習や生活の状況を共有し、より良い成長を支えるための大切な機会になります。

先生は、学校生活を通じて子どもたちの様子を見守っていますが、生まれたときから大切に育ててきた保護者が持つ深い愛情や理解には到底及びません。

学校での姿と家庭での姿は異なることも多く、本当の意味で子どもを理解するためには、家庭での経験や成長の過程を知ることが不可欠です。

個人面談は、保護者とのコミュニケーションを深める貴重な時間ですが、次のような5つの特徴があります。

- 個別対応

- 相互理解の場

- 信頼関係の構築

- 個別支援の計画

- 将来の目標や夢のサポート

①個別対応

個人面談は、一人ひとりの児童に焦点を当てた特別な時間です。

これは、学級全体に対する指導や保護者会での情報共有とは異なり、その子に特化した話題に集中することができます。

担任の先生は、成績や学習状況だけでなく、性格、興味、将来の目標、友だちとの関係など、個別の背景に合わせた対応が求められます。

また、その子が抱えている悩みや不安、得意なことや伸ばしたい能力についても詳しく話し合うことができるため、より的確な個別対応が可能になります。

②相互理解の場

個人面談は、先生と保護者が子どもに対する理解を深める場です。

家庭での様子や学校での行動を共有することで、子どもの全体像をより正確に把握できます。

たとえば、家庭と学校で子どもの様子が異なる場合や、友人関係・興味関心に変化が見られる場合など、家庭と学校が情報を共有し合うことで、より一貫した指導や支援ができるようになります。

これにより、子ども一人ひとりの成長や課題を正しく相互に理解し、家庭と学校が一体となってサポートする体制が整います。

③信頼関係の構築

個人面談は、先生と保護者が協力して子どもを育てる「パートナーシップ」を築く機会です。

保護者が学校に対して信頼感を抱くことは、子どもの学校生活への安心感や自信にもつながるため、互いの意見を交換できる関係づくりが欠かせません。

また、保護者からのフィードバックや日常の気づきを聞くことで、より良い指導方針の立案にもつながります。

④個別支援の計画

個人面談では、子ども一人ひとりに必要な支援や配慮について具体的に話し合うことが重要です。

たとえば、学習に課題がある場合は、家庭での学習習慣や取り組み方について話し合い、友人関係で困っている場合は、具体的なサポートや相談の機会を設定するなど、その子に合った個別支援の計画を立てることができます。

さらに、目標設定や今後の取り組み方を共有することで、子どもが自分自身の成長に対する意識を高め、主体的に取り組む姿勢を育むことも目指します。

⑤将来の目標や夢のサポート

個人面談は、子どもが将来に描いている目標や夢について保護者と共有できる貴重な時間でもあります。

この面談を通じて、担任の先生は学校での子どもの様子や、日々の学びの中で見えてきた興味・関心の変化、得意なこと、頑張っている姿を具体的に伝えましょう。

そして、次のような将来のビジョンについて保護者と情報を交換することで、家庭と学校が同じ方向を向いて子どもを支えていくことが可能になります。

また、保護者が子どもの進路に関して学校側の見解やサポート方針を知ることで、安心感や信頼感が生まれ、教育に対する連携がより強くなります。

個人面談に向けた準備7選

個人面談をスムーズに行い、保護者と信頼関係を築くためには、しっかりと事前準備をする必要があります。

ここでは、個人面談に向けた準備について、具体的な7つのポイントをわかりやすく解説します。

- 個人面談の希望調査の作成・配布

- 個人面談の日時のお知らせを作成・配布する

- 個人面談で話す内容を考える

- 保護者に聞きたい内容を考える

- テストの点数などの成績(評価)をまとめておく

- 教室や廊下の環境整備

- 子どもの意見も反映する

①個人面談の希望調査の作成・配布

一般的に個人面談の期間は1〜2週間程度で設定され、その中で保護者の都合の良い日時を「個人面談の希望調査」を使って確認します。

面談の時間は10〜15分が目安ですが、面談枠をどう設定するかがポイントです。

時間枠の設定方法としては、2つのパターンがあります。

- 15分間隔で細かく希望を取る方法…「13:00〜13:15」「13:15〜13:30」「13:30〜13:45」「13:45〜14:00」など、実際に面談時間と同じように細かく選択肢を示します。

- 1時間のブロックで希望の時間帯を尋ねる方法…「13:00〜14:00」「14:00〜15:00」「15:00〜16:00」など、1時間の幅を持たせた選択肢を設定します。

私の意見としては、「1時間のブロックで希望の時間帯を尋ねる方法」で希望調査をした方が、集計や調整がシンプルで手間がかからないので、担任の先生の負担は少なくなるのでおすすめです。

ただし、保護者によっては、仕事の関係で特定の時間帯や曜日が難しいこともあるため、「面談の日程や時間についてご相談が必要な場合は、こちらにご記入ください」といった記述欄を設けると良いでしょう。

②個人面談の日時のお知らせを作成・配布する

全員分の個人面談の希望調査が集まったら、次は「個人面談の日時のお知らせ」を作成します。

ここで注意すべき点は、他学年に兄弟姉妹がいる場合です。面談が同じ日に設定できるように、他の学年の担任と調整を図りましょう。できるだけ面談時間も近い時間帯にして、保護者の待ち時間を減らす工夫も必要です。

また、1日に多くの保護者と個人面談を行う場合、途中で15分程度の調整時間を設けておくと安心です。調整時間には、次のようなメリットがあります。

- 時間がずれた際のリカバリーができる。

- トイレや水分補給などのリフレッシュができる。

- 保護者からのメモを整理でき、次の面談に備えられる。

さらに、話す内容が多くなると予想される保護者は、最後の枠に設定しておくと、スケジュールの調整がしやすくなります。

お知らせの中に、「時間を変更した場合は、担任までご相談 ください」や「当日ご都合が悪くなった場合には、必ず学校にご連絡ください」などの文言も入れておくようにしましょう。

③個人面談で話す内容を考える

個人面談では、子どもの学習状況や生活の様子を具体的に伝えることが大切です。

特に、通知表の所見が廃止された学校も増えているため、面談でのフィードバックが保護者にとって子どもの成長を知る重要な機会となります。

通知表の所見を書かない代わりに、「個人面談でお子さんの様子について詳しくお伝えします」と説明している学校が増えてきているようだね。

そのため、話す内容を事前に整理し、紙にまとめておくと、安心して面談に臨むことができます。ポイントは次の3つです。

- 長所を中心に伝える

- エピソードを用意しておく

- 課題を前向きに伝えられるようにする

長所を中心に伝える

保護者が安心できるように、良い点を具体的に伝えるようにしましょう。

たとえば、「計算が早く正確」「発言が増えてきた」「友だちに優しい一面がある」といったポジティブな要素を伝えると、保護者も安心して前向きな気持ちになります。

こうした言葉があることで、保護者との信頼関係が深まり、今後の課題についても前向きに話し合うことができるようになります。

エピソードを用意しておく

単なる結果や評価だけでなく、具体的なエピソードを交えると、子どもの成長を実感してもらいやすくなります。

たとえば、「最近、◯◯さんは授業中に積極的に手を挙げるようになりました」や「休み時間に友だちに声をかけて、一緒に遊ぶ姿が増えました」など、保護者が想像しやすい場面を伝えると効果的です。

エピソードは些細なことでも構いません。その子なりの変化や努力を丁寧にすくい上げて伝えることが、何よりも保護者の心に響きます。

課題を前向きに伝えられるようにする

課題や改善点について話すときは、改善の具体的な方法や次に向けた目標も一緒に提案するようにしましょう。

たとえば、「少し集中力が欠けることがありますが、短時間の集中を積み重ねると成果が出ると思います」や「苦手な漢字も、毎日少しずつ練習すれば自信がつきます」など、前向きなメッセージを心がけると保護者も安心できます。

課題は「可能性の種」として捉え、それをどう育てていくかという視点で伝えると、「先生はうちの子を責めているのではなく、伸ばそうとしてくれている」と保護者に感じてもらえます。

④保護者に聞きたい内容を考える

個人面談は、保護者から学校での様子を伝える場であると同時に、家庭での状況を把握する貴重な機会です。

子どもは、家庭と学校で異なる一面を見せることが多いため、家庭での様子や保護者が感じている課題を正しく理解することが、より良い指導や支援につながります。

そのため、気になっている点があれば、次のような具体的な質問を考えておくことが大切です。

家庭と学校での対応が一致することで、一貫した手立てが可能になります。また、「家ではおとなしいけれど、学校では積極的」といった違いがある場合、それをふまえた指導ができます。

⑤テストの点数などの成績(評価)をまとめておく

個人面談では、テストの点数や成績について質問されることが多く、保護者から学習面のフィードバックが求められることがあります。

こうした状況に対応するためには、テスト結果や成績を事前に整理し、効率的に伝えられる準備が欠かせません。

まず、ワークテストや小テストの結果はもちろん、プリントの取り組み状況も合わせて表などにまとめておくと、子どもの学習の全体像を把握しやすくなります。

また、宿題の提出率やノートの記録、発言など、日常の学習習慣に関する情報も整理しておくと、子どもの学習態度や自己調整力についても伝えやすくなります。

⑥教室や廊下の環境整備

個人面談を成功させるためには、面談スペースの環境整備も重要です。

教室が整然としていることで、保護者がリラックスして話せる雰囲気が生まれます。

また、待ち時間も面談の一部と考え、廊下の掲示物にも気を配ると良いでしょう。

具体的には、子どもたちの作品や学習の成果を展示することが効果的です。

たとえば、図工の作品、社会科の新聞、国語の授業で作った俳句や詩、書写の清書など、子どもの成長を感じられる作品を掲示することで、保護者が子どもの頑張りを目にする機会を提供できます。

これにより、保護者が自然と話題を見つけやすくなり、「絵が上手に描けていて驚きました」「社会の授業では環境問題の学習に取り組んでいるんですね」「どの俳句も素敵ですね」など、面談がより充実したものになります。

⑦子どもの意見も反映する

子どもの声を反映することで、より具体的で充実した面談が可能になります。

事前に、子ども自身に次のような質問をしておくと、面談の質が向上します。

こうした質問を通して、子どもの気持ちやモチベーションを把握することができます。

たとえば、「◯◯さんは、運動会のリレーで全力で走ったことを誇りに思っているようです」や「◯◯さんは、最近音楽の授業が特に好きだと言っていました」といった具体的なエピソードを保護者に伝えることができます。

また、子どもの目標や努力についても共有できるようにしておくと、学校と家庭とで連携したサポートがしやすくなります。

信頼関係を築く個人面談の12のポイント

個人面談は一人あたりの時間が短く、その中で保護者と信頼関係を築くためには、当日の動きや伝え方がとても重要になります。

個人面談をより充実させ、保護者に「話せてよかった」と感じてもらうための12のポイントを解説します。

- 教室の出入口(ドア)で出迎える

- 座る位置は斜めにする

- 時間を厳守する

- 保護者の話を優先的に聞く

- ポジティブな話題から始める

- 家庭での様子を尋ねる

- 子どもの具体的な様子を伝える

- 聞き上手になる

- 課題の伝え方を工夫する

- 進路について聞く(特に6年生の場合)

- 保護者が連れてきた小さなお子さんについても話題にする

- 保護者へ感謝を伝える

①教室の出入口(ドア)で出迎える

面談の成功の5割は「出迎えの姿勢(第一印象)」で決まると言っても過言ではありません。

教室の奥から、座りながら「どうぞお入りください」と声をかけるのではなく、席を立ち、教室の入り口まで行って保護者を迎えましょう。

「お忙しい中、お越しいただきありがとうございます。教室にお入りください。」と声をかけ、席まで案内すると、保護者の緊張が和らぎ、良好な雰囲気が生まれます。

さらに、天候や体調に配慮した言葉掛けも効果的です。

暑い日(寒い日)には「外は暑い(寒い)ですよね。エアコンを効かせておきました」、雨の日には「お足元が悪い中、ありがとうございます」など、ちょっとした気配りが相手の心をほぐします。

保護者が席に着いたら、自分も座るようにし、面談が始まる前に空気を整えることが大切です。

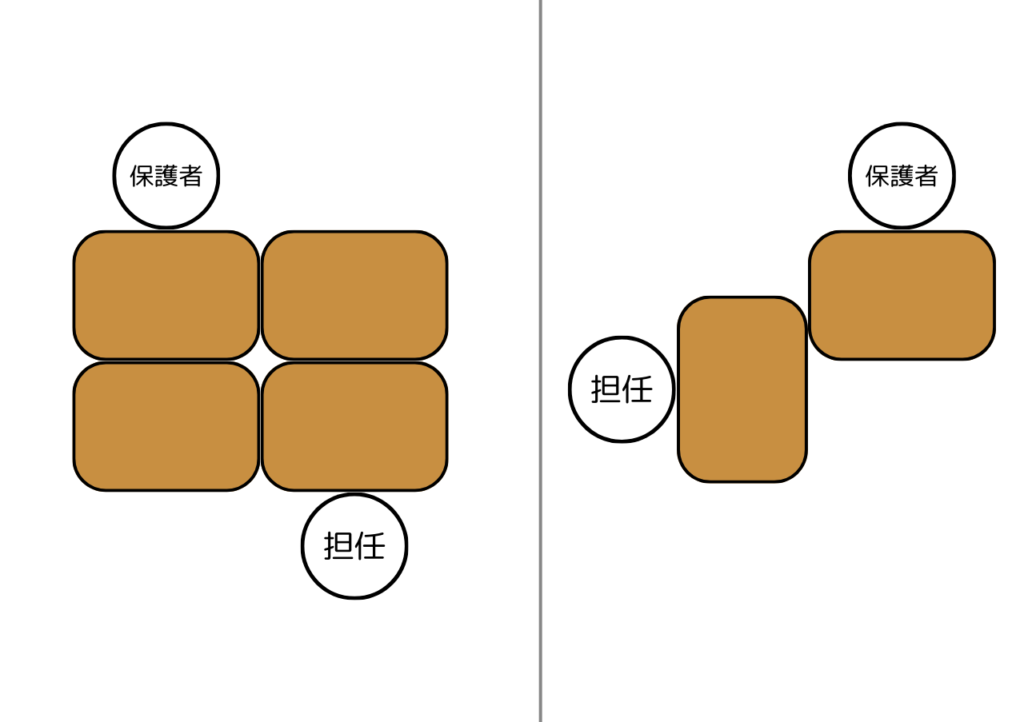

②座る位置は斜めにする

保護者と向き合う際、つい正面に座りがちですが、真正面は避けて少し斜めに座ることをおすすめします。

真正面に座ると、どうしても緊張感や圧迫感、時には「対立しているような印象」を与えてしまうことがあります。

斜めの位置から話すことで、視線がぶつかりすぎず、自然な距離感が生まれます。

これは特に、課題や悩みなどデリケートな内容を話すときに効果的で、保護者も落ち着いた気持ちで話を聞きやすくなります。

③時間を厳守する

面談時間は基本的に10〜15分程度と限られていますが、この短い時間をしっかり守ることが信頼関係の第一歩です。

保護者は忙しい中で時間を確保してくれています。そのため、時間通りに始め、時間通りに終わることが大切です。

時間を管理するために、置き時計を視界に入る場所に設置しておくと便利です。腕時計だと「時間を気にしている」と誤解されがちですが、置き時計であれば自然に確認できます。

面談の時間が終わりに近づいてきたら、何て言えばいいの?

「もっといろいろなお話を伺いたいところですが、そろそろお時間となりました」と伝えて、自然な形で話を締めくくるようにしましょう。

④保護者の話を優先的に聞く

面談が始まったら、まず「何かお話したいことはありますか?」と保護者の話を最初に聞きましょう。

面談はあくまでも情報共有の場です。担任側が一方的に話してしまうと、保護者が知りたいことを話す余裕がなくなり、不満を抱えてしまうことがあります。

次のように、黒板に面談の流れを書いておくと、保護者が安心して進行を理解でき、スムーズに会話ができます。

1 話題にしたいこと(保護者から)

2 学校での様子(担任から)

3 連絡事項

保護者は、黒板に書かれた文字を見ることで、「個人面談はこのような流れで進むのだな」と見通しを持つことができ、安心感につながります。

⑤ポジティブな話題から始める

面談で担任が話をする際は、必ずポジティブな話題から始めましょう。

たとえば、次のように子どもの良い点や成長した姿を伝えることで、保護者が安心し、リラックスして話を聞ける状態になります。

最初に良い部分を伝えることで、その後に課題を伝えても受け入れやすくなります。

⑥子どもの具体的な様子を伝える

保護者は、わが子の学校での様子を具体的に知りたいと感じています。

抽象的に「勉強をがんばっています」「体育では活躍しています」「料理が得意です」ではなく、具体的なエピソードを交えることがポイントです。

さらに、写真やノートなどの視覚資料を見せると、さらに実感が湧きやすくなります。

保護者が子どもの成長を感じることで、担任の先生への信頼が深まります。

⑦家庭での様子を尋ねる

家庭での子どもの過ごし方については、担任が決して見ることができないところなので、積極的に尋ねましょう。

学校と家庭で共通点やギャップがないかを確認することで、より一貫性のある指導が可能になります。

家庭での支援方法についてアドバイスを求める姿勢を見せることが、協力体制を築くポイントです。

⑧聞き上手になる

保護者の話にしっかりと耳を傾けることは、信頼関係を築くための基本です。

面談では、保護者が感じている不安・悩み・期待に対して、うなずきや視線の合わせ方にも気を配り、しっかりと向き合っている姿勢を示しましょう。

特に、共感や理解を示すひと言を添えることが効果的です。

こうした言葉を適切なタイミングで挟むことで、保護者は“ちゃんと話を受け止めてもらえている”と感じやすくなります。

さらに、「どのように学校でのサポートを望んでいますか?」「家庭で心配な点はありますか?」といった質問を投げかけることで、保護者の気持ちや要望を深く理解することができます。

⑨課題の伝え方を工夫する

課題や改善点を伝えるときは、単に「問題点」だけを指摘するのではなく、「どうすれば良い方向に向かうか?」も合わせて提案するように心がけましょう。

たとえば、「集中力が課題ですが、最近は少しずつ取り組む姿勢が見られています。今後はさらに○○に取り組むよう支援していきます」といった具体的な改善策や前向きな取り組みを一緒に考える姿勢が大切です。

このように、「課題=改善のチャンス」として捉え、前向きな方向性を示すことで、保護者もポジティブな気持ちで話を受け入れやすくなります。

また、課題を伝える際には、「これまでの頑張りも認めつつ、その先にある成長を一緒に目指しましょう」といった前向きなメッセージを添えると、保護者の安心感や信頼感がさらに高まります。

⑩進路について聞く(特に6年生の場合)

子どもが6年生の保護者との面談では、卒業後の進路についても話題にすることが必要です。

学区内の中学校に進学する場合もあれば、学校選択制や受験で他の学校を選ぶケースもあります。

そのため、「どこの中学校へ進学をお考えですか?」と尋ねたり、「受験を考えている場合は、学校で必要な書類の準備や提出期限についてお知らせいただけると助かります」と確認しておくと良いでしょう。

また、受験を予定している場合には、「受験に向けて学校でサポートできることがあれば教えてください」と声をかけることで、保護者も安心して準備ができるようになります。

さらに、受験勉強のために長期欠席が見込まれる場合には、「長期的なお休みについても遠慮なくご相談ください」と伝え、事前に対応を準備できるようにしておくことも重要です。

⑪保護者が連れてきた小さなお子さんについても話題にする

保護者が小さなお子さんを連れて面談に来ることがあります。

そのような場合、その子どもにも気を配ることで、保護者との関係がより良好になります。

たとえば、「こんにちは、この教室はお兄ちゃん(お姉ちゃん)が勉強しているところだよ」と声をかけたり、「元気ですね」「可愛いですね」「どこの幼稚園に通っているんですか?」というような、ちょっとした会話を交えると雰囲気が和らぎます。

保護者もリラックスでき、面談が和やかな雰囲気で進みやすくなります。こうした一言が、保護者に対する心遣いとして大きな効果を発揮します。

⑫保護者へ感謝を伝える

面談の終わりには、時間を割いてくれる保護者へ感謝の気持ちを伝えることは、とても重要なことです。

「お忙しい中、面談にお越しいただきありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。」と一言添えるだけで、保護者の心がほぐれ、さらに信頼感が高まります。

特に、仕事や家事、子育てで忙しい保護者にとって、この一言は大きな意味を持ちます。

席を立ったら、保護者を教室の出入り口まで見送り、「今日はお越しいただきありがとうございました。お話ができて本当に良かったです。」と追加でお礼を伝えることで、最後まで気持ちの良い対応ができます。

こうした細やかな気配りが、保護者との長期的な信頼関係の基盤を築く大切な要素となります。

まとめ

今回は、個人面談の特徴や保護者と信頼関係を築くための19のポイント(準備7選+当日の動き12選)について紹介しました。

- スムーズに面談を行うために、事前に子どもの学習状況や成長の様子を把握したり、何を話すか考えたりするなど準備しておくこと

- 保護者との信頼関係を築くためには、出迎え方や座る位置、聞き上手になる姿勢が重要であること

- 単に課題や問題点を指摘するのではなく、どう改善するかを一緒に考える姿勢が信頼感を高めることにつながること

この記事を読んだことで、「個人面談ってどう進めたらいいんだろう?」と悩んでいた方も、具体的な準備や進行のポイントがわかり、保護者との信頼関係を築く自信がついたのではないでしょうか。

個人面談は、ただの情報交換の場にとどまらず、保護者との絆を深め、子どもたちの成長をサポートする絶好の機会です。

短い時間でも、一つひとつの言葉に心を込めて対応することで、大きな信頼を得ることができます。

これからの個人面談に向けて、ぜひ今回のポイントを実践し、「先生に相談してよかった!」と言ってもらえるような、温かく、実りある面談の時間をつくっていきましょう。