【公開】係活動を決める学級会の流れ5ステップを丁寧に解説!

どうも、まっつーです。

学級会で係を決める際に、「学級会が先生主導になってしまう」「係がうまく決まらず、納得できない子が出てしまう」とお悩みではないでしょうか?

係活動は、子どもたちが学級の中で役割をもち、自分の力を発揮できる大切な場です。

しかし、「話し合いがまとまらない」「人気の係に集中する」「やりたくない子が出てくる」など、実際にやってみると困ることが出てくることもあります。

今回の記事は、そんな悩みや困りごとを解決するために、子どもたちが主体的に係活動を決める学級会の基本的な流れを5つのステップに分けてわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 話し合いが長引いて、係の担当がまとまらない

- 子どもたち自身で係を決めさせる方法が知りたい

- 係決めの際に、子どもから意見を出せるようにしたい

- 希望する係に入れず、納得がいかずに泣いてしまう子が出る

この記事を読めば、子どもたちの“やってみたい!”を引き出す学級会の進め方がわかり、係活動が生き生きと動き出すようになります。

この記事を書いた人↓

係活動を決めるタイミング=学級会

当番活動では、先生が学級経営の方針や子どもたちの実態に応じて、仕事内容をあらかじめ決めておくことがあります。

しかし、係活動の場合はそれとは異なり、子どもたち自身で話し合いながら決めていくことが基本となります。

つまり、係活動は学級会を通じて、子どもたちが主体となって決定していくのです。

このことについて、【特別活動編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説の71ページには、次のように示されています。

係活動の組織づくりに当たっては,学級会の議題として取り上げ,学級にとって必要のある係を話合い活動で決定し,全員で役割を分担するなど,自主的,実践的に取り組むことができるようにすることが大切である。

係活動は、学級会で子どもたちが話し合って決める必要があるんだね。

先生がすべてを一方的に決めてしまうのはよくないんだよ。

具体的にどのように学級会で話し合って係を決めていけばいいのか、ステップ1〜5まで順に解説してきます。

- STEP1:学級会までの事前準備

- STEP2:議題を提案する

- STEP3:意見を出し合う

- STEP4:意見を比べてまとめる

- STEP5:担当を決める

STEP1:学級会までの事前準備

先生は、学級の子どもたちが「どんな係があるといいかな?」と、自分で考えられるように事前準備をする必要があります。

係活動を考えさせるための「問い」

先生がたくさんのアイデアを出すのもよいことですが、できるだけ子ども自身が「これをやってみたい!」と思えるような係を、自分たちで見つけていけるようにしたいものです。

そのためには、次のような問いかけを事前にしてみましょう。

こうした問いかけが、子どもたちの「係について考えるきっかけ」になります。

学級会を開く日時を知らせる

係を決める学級会の日時を事前に知らせておきましょう。

あらかじめ伝えておくことで、子どもたちは準備の時間を持つことができます。

たとえば、これまでの係活動を思い出したり、他の教室を見学して参考にしたりすることができるようになります。

また、「こんな係があったら楽しそう!」と、自分だけのオリジナル係を考える子も出てくるかもしれません。

こうしてしっかりと準備ができていれば、学級会当日には、子どもたちからたくさんの意見やアイデアが出て、活発な話し合いが生まれることが期待できます。

STEP2:議題を提案する

まず、学級会で「係を決めよう」という議題を提案します。

その時に大切なことは、単に「新学期が始まったから係を決めなくてはならない」と進めるのではなく、「どうして係が必要なのか?」という理由を子どもたち自身に考えさせ、改めて確認することです。

できれば、小学校学習指導要領に示されている「学級生活を楽しく豊かにするため」という考え方に近い言葉で、子どもたちが自分の言葉で理由を語ってくれると嬉しいものです。

とはいえ、中には「係って毎年決めるから、理由なんて考えたことがなかった!」と言う子や、「当番活動と何が違うの?」と戸惑う子もいるかもしれません。

そのような声が多い場合は、先生から係活動の意味やねらいについて、わかりやすく説明するとよいでしょう。

STEP3:意見を出し合う

議題が決まったら、次はみんなで意見を出し合います。

意見を言う際は、「○○係がいいと思います」だけで終わらず、「なぜその係が必要だと思ったのか?」「その係は、どんな活動をするのか?」といったことも合わせて話すようにすることです。

そうすることで、聞いている友達にもその係のイメージが伝わりやすくなりますし、新しいアイデアがどんどん広がっていきます。

たとえば、こんな意見があるとわかりやすいです。

「◯◯係がいいと思います」という発言で止まってしまったら、どうすればいいの?

司会の子が「どうして、そう思ったのですか?」「その係では、どのような仕事をするのですか?」などと問いかけて、話を深めていくとよいでしょう。

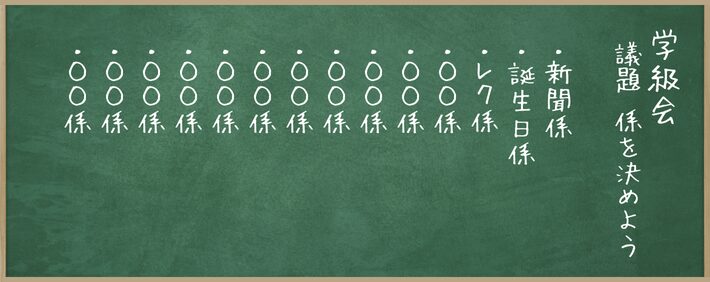

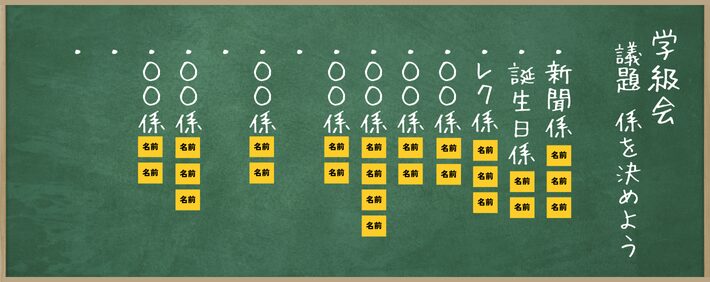

そして、出された係名を記録係の子が丁寧に黒板に書き出していき、どのような意見が出たのかが明確にわかるようにしていきます。

STEP4:意見を比べてまとめる

出された意見を比べてみると、似たような活動内容の係がいくつか出てくることがあります。

その場合は、内容を整理して、ひとつにまとめる工夫が必要になることがあります。

また、希望する子が多すぎる場合には、活動の内容を見直して、係を分ける工夫も考えましょう。

できる限り、司会の子が話し合いの中で「こんなふうにまとめてみたらどうかな?」「分けるとうまくいくかもしれないね」といった形で、意見を整理できるのが理想です。

ただし、それが難しい様子であれば、先生がさりげなくサポートしながら声をかけていきましょう。

STEP5:担当を決める

係の種類が決まったら、いよいよ子どもたちがどの係に入りたいか担当を決めます。

このとき、「仲の良い友達がいるから」「みんなが希望しているから」という理由ではなく、「自分がこの係に入りたい」「この係なら力を発揮できる」という気持ちを大切するように伝えましょう。

このような係に入れば、活動も自然と楽しくなります。

もし迷っている子どもがいたら、周りの人に相談してもよいことを伝えておくと、子ども自身で決めるきっかけになったり、考えを整理する助けになったりします。

係活動を決める際の方法として、次の2つがあります。

- 名前マグネットを使う方法

- タブレット等のICT端末を活用する方法

名前マグネットを使う方法

黒板にあらかじめ係名を書き出しておき、子どもたちが自分の名前が書かれたマグネットを貼ることで、希望する係を表明する方法です。

- 黒板に係名を書く

- 子どもたちに自分の名前マグネットを持たせる(あるいは黒板横に常設)

- 自分の希望する係に名前マグネットを貼り、意思表示する

- 変更や調整があれば、名前マグネットを移動する

視覚的にわかりやすく、自分がどの係を希望したのか一目で確認できるため、低学年の子どもでもスムーズに参加できます。

また、希望が集中した係や人気のない係がその場で明確になるため、話し合いによる調整や声かけもしやすくなります。

タブレット等のICT端末を活用する方法

子どもたちが一人一台端末を使って、自分の希望する係を入力・送信し、そのデータを集計して学級全体で共有・調整する方法です。

- 係活動の一覧をICT端末上で共有

- 子どもがタブレットで希望を入力

- 学級全体に結果を共有

- 必要に応じて変更や調整を行う

※使用する端末やアプリによって方法や手順が異なります

紙を使わずに希望を集められるため、提出や集計の手間を減らすことができます。

また、入力内容を一覧表として自動的に整理・表示できるツールを使えば、「どの係に希望が集中しているか」「どの係がまだ空いているか」といった情報を視覚的に確認でき、話し合いもスムーズに進みます。

どちらの方法も、「自分で選んだ」という実感をもたせることが重要です。

係活動の人数や時間

学級会で係の種類や担当を決めただけでは、係活動がうまくいくとは限りません。

では、係活動を子どもたちにとって充実したものにするためには、どのようなポイントが大切になってくるのでしょうか?

この問いに対するヒントとして、【特別活動編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説の71ページには、次のように示されています。

また,係活動を充実させるためには,①協力して活動できるよう各係の人数を複数にするなど配慮するとともに,②活動時間を確保する必要がある。

①と②について解説します。

①協力して活動できるよう各係の人数を複数にするなど配慮する

これは「子どもたちが安心して取り組めるように、先生があらかじめ人数のバランスを考えておくことが大事です」と解釈できるでしょう。

仕事の内容によっては、「何をすればいいのかわからない」「どうやって進めたらいいか悩む」「忙しくて手が回らない」と感じることもあります。

しかし、協力して実現できる人数しておけば、わからないことは相談できますし、お互いに助け合うこともできます。

また、仕事を分け合って負担を軽くしたり、一緒にアイデアを出したりすることもできます。

何より、仲間と一緒にやることで、活動そのものがもっと楽しく、前向きなものになるため、少なくとも2人以上のメンバーを配置するようにしましょう。

②活動時間を確保する

子どもたちが係活動に取り組むための時間を十分に用意することです。

どんなにやる気があっても、時間がなければ準備もできませんし、話し合いもできません。

係活動は授業のように決まった時間があるわけではないので、先生が意識して時間を確保することが必要です。

たとえば、「帰りの会の前に5分間だけ係活動の時間をとる」「週に1回、係ごとの打ち合わせ時間をつくる」など、日々のスケジュールの中で、子どもたちが安心して活動できる時間を組み込む工夫が求められます。

係の人数を調整する方法

係の担当を決める中で、人数が多すぎる係や人数が少ない係が出てしまったら、どうすればいいの?

その場合は、人数の調整が必要かもしれません。

本当は、子どもたち全員が希望する係に入れるのが一番望ましい形です。

けれども、実際には希望する子が多すぎる係があったり、逆に希望者が少ない係があったりして、どうしても人数の調整が必要になることがあります。

そんなときは、「子どもたちが納得できるように、話し合いを通して決めていけるようにしましょう」っていう言葉を、聞いたことがあるよ。

もちろん理想的な考え方だけど、現実はそれほど単純ではないんだ…。

だからと言って、ジャンケンをさせて「負けたから」という理由だけで、本当はやりたくない係に入ってしまうような決め方は、できるだけ避けたいものです。

そういった場面では、前向きに係活動に取り組めるために、次のような4つの方法が考えられます。

- 1つの係を2つに分ける

- 複数の係を1つにまとめる

- 少人数でも活動を始めてみる

- 複数の係に所属する

①1つの係を2つに分ける

希望者が多すぎる場合は、1つの係を2つに分けるという方法があります。

たとえば、「手品係」を「主にトランプカードを使った手品を披露するカードマジック係」と「トランプカード以外のさまざまなアイテムを使った手品を披露するイリュージョン係」に分けることを提案します。

こうすれば、子どもたちの希望を叶えつつ、人数を分散させることができます。

②複数の係を1つにまとめる

希望者が少なすぎる係がある場合は、似た内容の複数の係を1つにまとめるという方法があります。

たとえば、「音楽を流して曲や歌詞を紹介する音楽番組係」と「リコーダーなどの楽器を演奏するコンサート係」がある場合は、それらを合わせて「ミュージック係」として統一することを提案します。

こうすれば、子どもたちの興味を引き出しながら、活動に参加する人数を増やすことができます。

③少人数でも活動を始めてみる

希望者が少なすぎる場合の別の方法として、まずは少人数でも活動をスタートしてみるという選択肢があります。

実際にやってみることで、「やっぱりおもしろそう!」「参加したい!」という子が後から増えることもあります。

もし難しそうな場合は、活動内容を見直したり、他の係に合流したりすることも考えるようにしましょう。

係の担当が1人だけになってしまった場合はどうするの?

前述の通り、協力して活動できるよう各係の人数を複数にするなど配慮が必要です。

その係に入りたい子を呼びかけて仲間を募ったり、似たような活動内容の係に移ってもらったりするなど、状況に応じて柔軟に対応しましょう。

ただし、「どうしても1人でやってみたい」という強い意志がある場合には、その子の気持ちを尊重し、あえて1人でチャレンジさせてみるのも一つの方法です。

④複数の係に所属する

複数の係に所属できるようにするのもおすすめのアイデです。

たとえば、「学級新聞係とレクリエーション係の両方に関わりたい」というように、自分の興味や得意を活かして、柔軟に活動の幅を広げることができます。

「係は1つだけに限定するべき」という制限を設ける規定は何もありませんから、子どもたちの活動できる範囲や負担を考慮に入れて進めると良いでしょう。

まとめ

今回は、子どもたちが主体的に係活動を決めていくための、学級会の基本的な5つのステップについて紹介しました。

- 「どんな係が必要か?」を子どもと一緒に考え、話し合うことからスタートすること

- 係活動にかける人数や時間は、学級の実態に合わせて無理なく設定すること

- 人数を調整する必要がある場合は、子どもたちの意見を聞きながら柔軟に対応すること

この記事を読んだことで、子どもたちが「自分で選んだ!」「自分もきっと役に立てる!」と実感できるような係活動の決め方や運営のコツがつかめたことでしょう。

学級会で係活動をうまく決めることができれば、学級全体がスムーズに動き出し、子どもたちのやる気や自主性もぐんと伸びていきます。

そのためには、先生のちょっとした工夫や子どもとの関わり方が大きなカギとなります。

子どもたちと一緒に、笑顔で動き出す係活動を始めていきましょう!