【極意】掃除当番がうまく回る仕組み!効果的な運用と指導法

どうも、まっつーです。

学級を運営している中で、「掃除当番がうまく回らない…」「掃除中にふざけてケガをしそうになった…」と悩んだことはありませんか?

掃除当番は、ただの「きれいにする作業」ではなく、責任感や協働、感謝の心を育てる大切な教育の場ですが、うまく運用しないと「掃除する意味がわからない」「やらされているだけ」となり、子どもたちのやる気もどんどん下がってしまいます。

今回の記事は、学級の掃除当番が円滑に動く仕組みと運用テクニックをわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 掃除当番が毎回うまくいかず悩んでいる

- どうやって掃除当番を割り振ればいいか迷っている

- 子どもが掃除当番を嫌がっている

- 子どもたちのやる気を引き出す掃除当番の指導をしたい

この記事を読めば、子どもたちが「掃除当番って、こんなに意味があるんだ!」と納得しながら教室や廊下などきれいにすることができる、効果的な指導法がわかるようになります。

この記事を書いた人↓

掃除をする目的を5つを伝える

掃除当番の指導を考えると、どうしても「ほうきの正しい使い方をどう教えるか?」「雑巾はどうやって絞ればいいか?」といった“掃除のやり方”に意識が向きがちです。

しかし、本当に大切なのは、掃除を始める前に「何のために掃除をするのか?」という目的を、子どもたちに丁寧に伝え、納得させることです。

この目的があいまいなまま掃除を始めてしまうと、子どもたちは「先生に言われたから」「学校の決まりだから」といった受け身の姿勢になりやすく、掃除そのものに主体的に取り組む意識が育ちませんので注意が必要です。

子どもから「何のために掃除当番をする必要があるの?」と聞かれたら、どう答えればいいのかな?

私は、掃除をする目的を次の5つに分けて、わかりやすく話します。

- 自分の健康を守るため

- 心地よい学びの空間をつくるため

- 物を大切にする心が育つため

- 責任感や主体性が育つため

- 協力する力や思いやりの心が育つため

①〜⑤について、詳しく説明します。

①自分の健康を守るため

学校には、毎日たくさんの子どもたちが集まり、動き回ったり物を使ったりすることで、目に見えないホコリや汚れが少しずつたまっていきます。

これらの汚れをそのままにしておくと、カビやバイ菌、ダニなどが増え、健康に悪い影響を与えることがあります。

掃除をすることで、見える汚れだけでなく、見えない汚れを取りのぞき、清潔な環境を保つことができ、学校で生活する私たちの健康を守ることにつながりのです。

②心地よい学びの空間をつくるため

子どもは、日々過ごす学習環境から多くの影響を受けながら成長しています。

たとえば、教室の床にゴミが落ちていたり、机の上がプリントや消しカスで散らかっていたりすると、それだけで集中力が削がれ、落ち着いて勉強に向かうことが難しくなります。

一方で、掃除が行き届いてすっきり片づいた教室では、子どもたちの心も自然と落ち着き、「ここで頑張ろう」と思えるようになります。

整った学習環境は、子どもにとって“心地よい学びを空間”をつくる土台となるのです。

③物を大切にする心が育つため

掃除を通して、子どもたちは教室の床や机、イス、黒板、ロッカーなど、普段何気なく使っているものに自然と目を向けるようになります。

「ここが汚れていた」「このイス、ちょっとガタガタしてる」など、これまで気づかなかった小さな変化に目を留める経験が、少しずつ増えていきます。

そうした気づきは、やがて「もっときれいに使いたい」「壊さないように気をつけよう」といった、物に対する関心や大切にする気持ちにつながります。

④責任感や主体性が育つため

掃除は、「先生に言われたからやる」「ルールだからやる」といった受け身ではなく、「自分が使った場所を自分できれいにする」「自分に与えられた役割をしっかり果たす」という、自主的な行動につながる機会です。

また、自分の決められた持ち場を、時間内にやり遂げるという小さな成功体験を積み重ねていくこともできます。

さらに、「自分が掃除したおかげで教室がきれいになった」「みんなが気持ちよく過ごせた」といった、自分の行動が仲間や学級全体のためになったという実感です。

このような経験を通して、子どもたちの中に責任感や主体性が育っていくのです。

⑤協力する力や思いやりの心が育つため

掃除は、ほとんどの場合において、単独ではなく生活班などのグループで一緒に取り組む活動です。

「この場所を一緒にきれいにしよう」という共通の目標をもつことで、子どもたちは自然と声をかけ合ったり、手を貸し合ったりしながら行動するようになります。

重たい机を動かすときに「いっしょにやろうか?」と声がかかったり、時間が足りない子に「こっち手伝うよ!」と手を差し伸べたりするなど、思いやりのある関わりが日常的に生まれます。

そうした場面を積み重ねることで、子どもたちには仲間と協力する力が育ち、「ありがとう」「助かったよ」といった感謝を伝え合う経験も増えていきます。

掃除をする目的を考えさせたり、説明したりすることで、子どもたちは納得して取り組めるようになり、活動の質を高めることができます。

掃除当番の分担の仕方

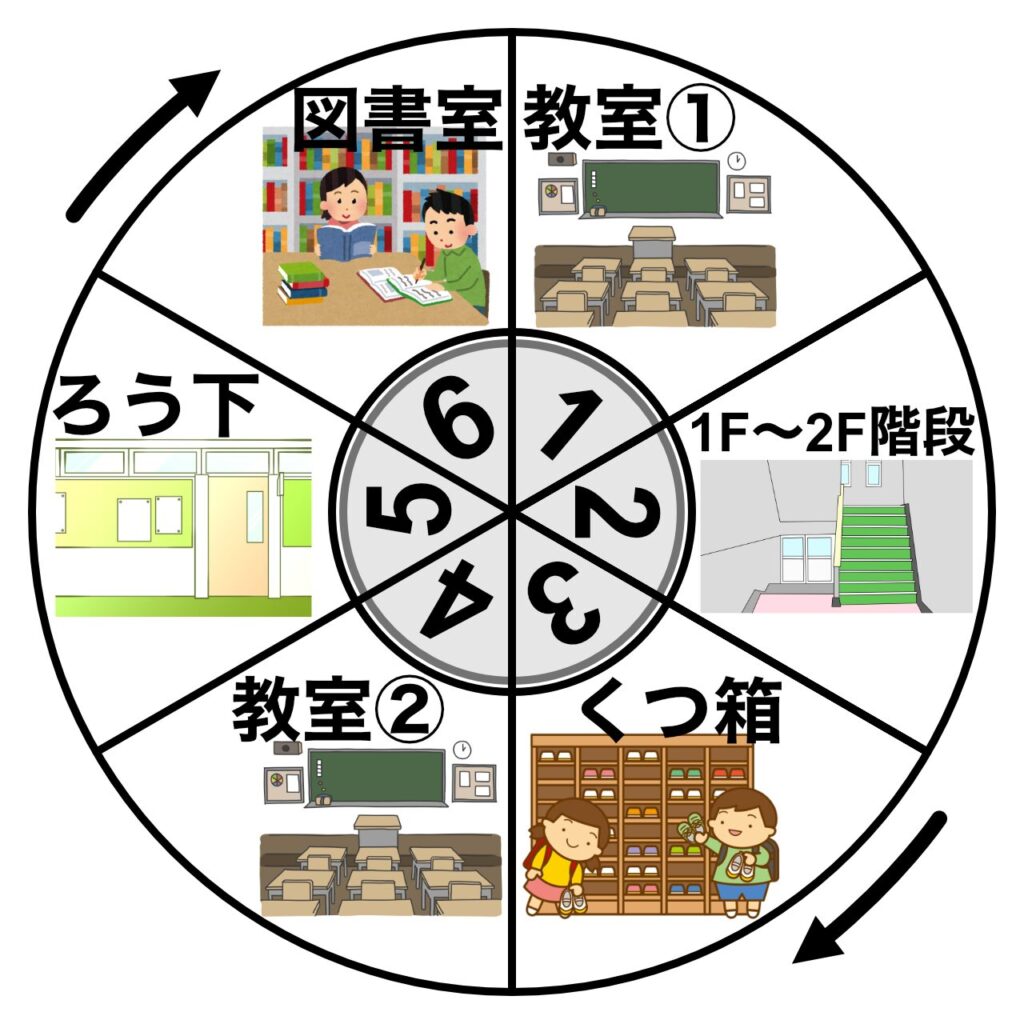

掃除当番は、主に4〜6人ほどの生活班(グループ)で行うのが一般的です。

一週間あるいはそれ以上の期間で、担当場所を順番に交代しながら、学級に割り当てられたエリアを掃除していきます。

その際、毎回先生が「◯班はここを掃除してください」と指示しなくても、子どもたちが自分で掃除場所を確認できるようにすることが大切です。

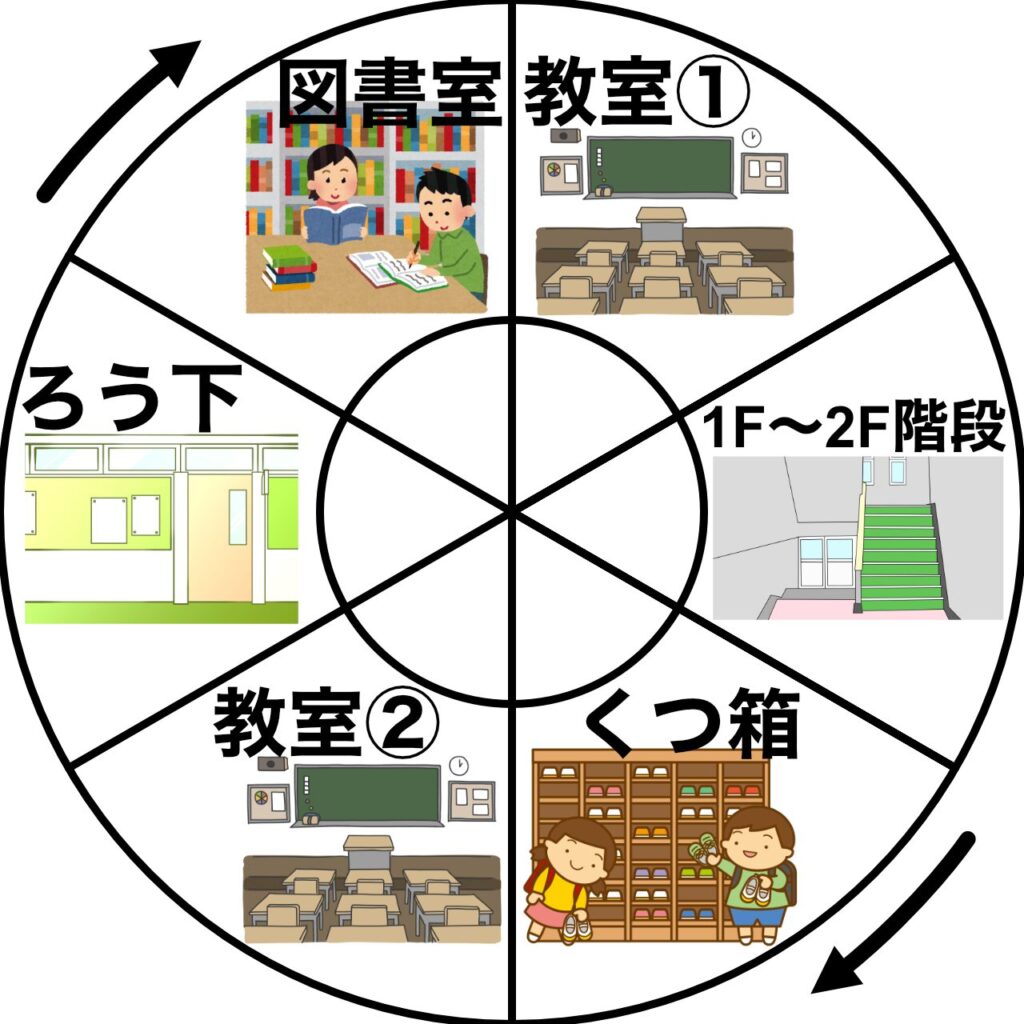

そのためには、次のような「掃除当番表(掃除分担表)」を活用するのが効果的です。

- 「MicrosoftのWord」や「Googleドキュメント」などのワープロアプリ、あるいはイラスト作成のアプリを立ち上げます。

- 円や線などの図形を使って、掃除当番表の枠をつくります。

- イラストACやCanvaなどのフリー素材が入手できるサイトから、掃除場所に関連するイラストをダウンロードします。

- 大きな円の枠の中に、ダウンロードしたイラストを貼り付けます。

- 貼り付けたイラスト付近に、文字で掃除場所をかきます。

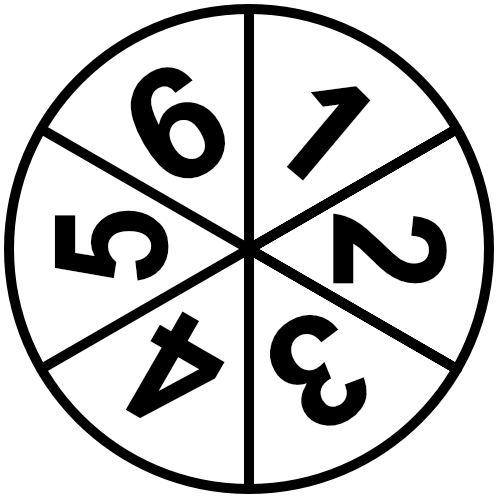

- 小さな円の枠の中に、班の数字をかきます。数字の傾きも調整しましょう。

- 大きな円の枠の外側に、掃除当番表を回す方向を示した矢印をかきます。

- 厚紙あるいは普通紙で2枚印刷します。

- 印刷したものをラミネート加工をします。※教室に長期間貼っておくうちに紙が破れたり、汚れたりしてしまうのを防ぐためです。

- 教室の壁に掲示して完成です!

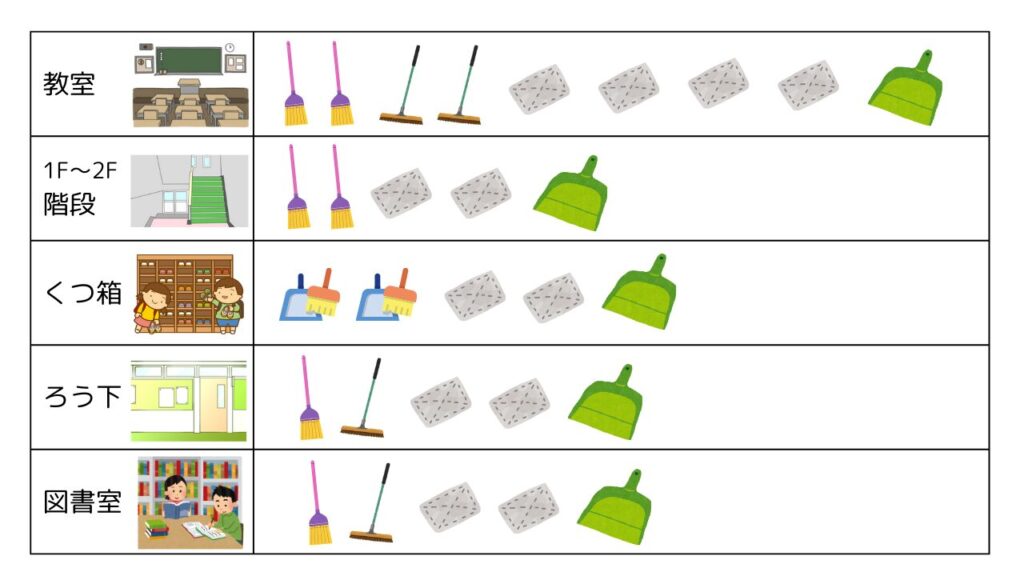

また、掃除の担当場所で使用する掃除用具の種類や数を子どもたちに伝えたい場合は、次のような「掃除用具表」を活用すると便利です。

さらに、子どもたちが掃除用具を使う順番を守れるようにするため、「掃除用具の使用順番表」を作成することも考えられます。

しかし、そこまで細かく決めると、管理や準備に多くの手間がかかってしまいます。

それよりも、掃除場所ごとにほうきと雑巾の数を同じにそろえ、子どもたちが交互に用具を使うようにする方がわかりやすく、スムーズに取り組める傾向があります。

たとえば、「今回ほうきを使った子は、次回は雑巾を使う」といったように交代で担当する方法です。

掃除当番のルール

実際に体を動かしながら、掃除のルールを具体的に示しましょう。

特に持ち上がりでない学級では、前の学年のやり方と混同して、子どもたちが戸惑うこともあります。

そのため、学校全体や学年で決められたルールを基本にしながら、子どもたちの学年や実態、担当する掃除場所の特性などを考慮し、「この学級ではこうやって掃除していこう」という方針を明確に示すことが必要です。

教室や廊下、階段、手洗い場、特別教室などのさまざまな場所を掃除することになりますが、子どもたちが衛生かつ安全に掃除活動するための共通ルールを提示します。

- 汚れやホコリを落とすために上から下へ(高いところから始めて低いところで終わる)

- 汚れを掃き出す際には奥から手前へ

- 掃除の時間は、落ち着いて掃除をする(遊んだりふざけたりしてしまうと、道具を使っている最中に思わぬ事故やケガにつながる)

- 物を運ぶ時は両手で持ち上げる

- 周りの友達の動きに気を配る

- 自分で使った掃除用具は自分で片付ける

掃除当番では、自分の役目が終わったからといって、勝手に活動をやめてしまってはいけません。全員で協力して掃除をしているという意識が大切です。

自分の仕事が終わったら、グループの友達の様子を見て、手伝えることがないか考えさせるようにしましょう。

それでは、次の6ヶ所それぞれの掃除の手順について、具体的に説明します。

①教室掃除の手順

- ほうき

- 小ぼうき&小さいちりとり…ロッカーの中、棚のすき間などの小さな場所などにある細かいゴミを掃ける

- 自在ほうき(T字ほうき)…広い面積を一気に掃ける

- ちりとり

- 雑巾またはワイパー(ワイパーに取り付けるシートも) ※モップを使用する場合もある

- 水が入ったバケツ(雑巾で水拭きする場合) ※手洗い場で雑巾を濡らして固く絞る場合もある

窓を開けて換気をする

掃除の時間になったと同時に、全員が動き始める。

※窓側に座っている子どもたちが一斉に窓を開けるようにすると、スムーズに掃除をスタートできます。

学級全員で自分の机とイスを教室後方に寄せる

イスを机の上に上げて、両手でしっかり持って教室の後方へ運ぶ。

机とイスが置いてある反対側の教室前方を掃除する

①教室の真ん中から前方(黒板側)に向かって掃き掃除をする。床の隙間などは小ぼうきを使用する。

②掃き掃除をしている間に、拭き掃除をする子は手洗い場に行き(バケツに水を汲み)、雑巾を水で濡らして固く絞る。またはワイパーにシートを取り付ける。

②教室の真ん中から前方(黒板側)に向かって拭き掃除をする。

③教室の前方でゴミが集め、ゴミ箱に捨てる。

④つまずいて転ばないように、ほうきや雑巾(ワイパー)を教室の端に置く。

教室担当のグループ全員で机とイスを教室前方に寄せる

机を両手でしっかり持って、教室の前方へ運ぶ。

机とイスが置いてある反対側の教室後方を掃除する

①教室の真ん中から後方(ランドセルロッカー側)に向かって掃き掃除をする。床の隙間などは小ぼうきを使用する。

②掃き掃除をしている間に、拭き掃除をする子は雑巾をすすいで固く絞る。ワイパーの場合はそのまま。

②教室の真ん中から後方(ランドセルロッカー側)に向かって拭き掃除をする。

③教室の後方でゴミが集め、ゴミ箱に捨てる。

④つまずいて転ばないように、ほうきや雑巾(ワイパー)を教室の端に置く。

教室担当のグループ全員で机とイスを元の位置に戻す

机を両手でしっかり持って運び、元に位置に戻す。

イスを下に下ろす。

掃除用具を片付ける

自分で使用した掃除用具は、自分で責任をもって片付ける。

雑巾を使用していた場合は、水ですすいでから固く絞り、乾かす。

ワイパーを使っていた場合は、シートを外してゴミ箱に入れる。

ゴミ袋を捨てに行く&机やイスをきれいに並べる

1〜2名の子どもはゴミ箱からゴミ袋を取り出して、所定の場所まで捨てに行く。

1名の子どもはゴミ箱にゴミ袋を装着する。

残りの子どもたちは、机やイスをきれいに並べる。

ふり返りをする

グループで集まって、ふり返りをする。

- 結果の確認…きれいになったかどうか?

- 役割の自覚…自分の仕事に責任をもって取り組めたか?

- 協働の姿勢…グループの仲間と協力できたか?

- 主体的な姿勢…工夫や改善点があったか?

- 心の変化…やって気持ち良かったか?

ふり返りを行う際には、できれば口頭だけでなく、「ふり返りシート」を使って子どもたちに記入させるのが望ましいかもしれません。

しかし、掃除の時間が短い生活時程の場合は、それが難しいこともあります。

ふり返りシートの記入に時間がかかると、掃除後の休み時間が削られたり、掃除そのものの時間が短くなってしまったりする可能性があり、本末転倒です。

そのため、学校の生活時程や学級の実態に応じて、無理のないふり返りの方法を工夫することが大切です。

手洗い・うがい

石鹸で手をよく洗い、うがいをする。掃除終了!

②黒板掃除の手順

- 黒板消し

- 黒板消しクリーナー

- 小ぼうき&小さいちりとり

- 雑巾

- 水が入ったバケツ(雑巾で水拭きする場合) ※手洗い場で雑巾を濡らして固く絞る場合もある

黒板消しをきれいにする

黒板消しクリーナーで黒板消しをきれいにする。

チョークをチョークボックスにしまう

チョークの色を確認しながら、所定のチョークボックスに入れる。

チョークが少なくなっていたら、先生に伝えるか、掃除のあとに保管場所まで取りに行く。

黒板消しで黒板をきれいにする

端から順に、上から下へ拭き残しがないように黒板消しで黒板を拭く。

※黒板消しを少し傾けて使うと、チョークの粉がよく取れて、拭き残しも減ります。

チョーク受けを掃除する

チョーク受けは、小ぼうきを使ってチョークの粉などのゴミを掃き、そのあと水で濡らして固く絞った雑巾で拭く。

黒板を水拭きする

黒板を水拭きするときは、水で濡らして固く絞った雑巾で、端から順に上から下へていねいに拭く。

黒板消しをきれいにする

黒板消しクリーナーで黒板消しをきれいにする。

片付ける

黒板消しやチョークを先生が指定した場所に配置する。

雑巾を使用していた場合は、水ですすいでから固く絞り、乾かす。

ふり返りをする

グループで集まって、ふり返りをする。

手洗い・うがい

石鹸で手をよく洗い、うがいをする。掃除終了!

※ただし、教室の掃除が終わっていない場合は、手洗いの前に手伝う。

③廊下掃除の手順

- ほうき

- 自在ほうき(T字ほうき)

- ちりとり

- 雑巾またはワイパー(ワイパーに取り付けるシートも)

- 水が入ったバケツ(雑巾で水拭きする場合) ※手洗い場で雑巾を濡らして固く絞る場合もある

ほうきで掃く

①ほうきで隅から中央に向かってほうきで掃き、ゴミを集める。

※廊下を頻繁に人が通る場合は、集めたゴミが散らかってしまうので、壁側に寄せる。

②集めたゴミをゴミ箱に捨てる。

雑巾(ワイパー)で拭く

①手洗い場に行き(バケツに水を汲み)、雑巾を水で濡らして固く絞る。またはワイパーにシートを取り付ける。

②端から順に拭き掃除をする。

掃除用具を片付ける

自分で使用した掃除用具は、自分で責任をもって片付ける。

雑巾を使用していた場合は、水ですすいでから固く絞り、乾かす。

ワイパーを使っていた場合は、シートを外してゴミ箱に入れる。

ふり返りをする

グループで集まって、ふり返りをする。

手洗い・うがい

石鹸で手をよく洗い、うがいをする。掃除終了!

※ただし、教室の掃除が終わっていない場合は、手洗いの前に手伝う。

④階段掃除の手順

- ほうき

- 自在ほうき(T字ほうき)

- ちりとり

- 雑巾またはワイパー(ワイパーに取り付けるシートも)

- 水が入ったバケツ(雑巾で水拭きする場合) ※手洗い場で雑巾を濡らして固く絞る場合もある

ほうきで掃く

①掃き掃除は、一番上の段から始める。

②段ごとに隅から壁のある方へ向かって掃き、ゴミを集める。

③集めたゴミを下の段に落としていく。

④これを繰り返す。

⑤踊り場に着いたらゴミを集め、ゴミ箱に入れる。

※掃く時は、階段の下段の方を向くのではなく、上段の方を向く。

※掃く段より一つ下の段に片足、さらにもう一つ下の段にもう片方の足を置く。

雑巾(ワイパー)で拭く

①手洗い場に行き(バケツに水を汲み)、雑巾を水で濡らして固く絞る。またはワイパーにシートを取り付ける。

②掃き掃除と同様に、一番上の段から順に拭く。

手すりを拭く

階段を拭いた雑巾とは別のきれいな雑巾を、水で濡らして固く絞り、手すりをくるんで拭く。

※上から下へ向かって拭くと転んでしまうので、下から上へ向かって拭く。

掃除用具を片付ける

自分で使用した掃除用具は、自分で責任をもって片付ける。

雑巾を使用していた場合は、水ですすいでから固く絞り、乾かす。

ワイパーを使っていた場合は、シートを外してゴミ箱に入れる。

ふり返りをする

グループで集まって、ふり返りをする。

手洗い・うがい

石鹸で手をよく洗い、うがいをする。掃除終了!

※ただし、教室の掃除が終わっていない場合は、手洗いの前に手伝う。

⑤手洗い場掃除の手順

- スポンジまたはたわし

- タオル

- 使い古した歯ブラシ

スポンジで手洗い場を磨く

水で湿らせたスポンジまたはたわしで手洗い場をこする。

※特に角や蛇口のまわり、石けん置きの下は汚れがたまりやすいので、しっかりこする。

すき間は使い古した歯ブラシで掃除する

蛇口の根元や排水口のふちなど、スポンジでは届かないところを、使い古した歯ブラシできれいにする。

水を流す

蛇口を回して水を出し、こすり落とした汚れや石けんカスを流す。

タオルで水を拭き取る

水で湿らして固く絞ったタオルで、水分をふき取る。

掃除用具を片付ける

スポンジやたわし、使い古した歯ブラシは元に位置に戻す。

タオルを使用していた場合は、水ですすいでから固く絞り、乾かす。

ふり返りをする

グループで集まって、ふり返りをする。

手洗い・うがい

石鹸で手をよく洗い、うがいをする。掃除終了!

※ただし、教室の掃除が終わっていない場合は、手洗いの前に手伝う。

⑥くつ箱掃除の手順

- ほうき

- 小ぼうき&小さいちりとり

- ちりとり

- 雑巾

- 水が入ったバケツ(雑巾で水拭きする場合) ※手洗い場で雑巾を濡らして固く絞る場合もある

くつ箱からくつを出す

くつ箱に入っているくつをすべて出して、近くにそろえて置く。

※どのくつが、どこに入っていたのかわかるように順番に置いておくと、片付けるときに楽になります。

ほこりやゴミを取る

①小ぼうきを使って、くつ箱の中の砂やほこりを取る。

②砂やほこりを床にこぼさないように気をつけて、ちりとりの中に入れ、ゴミ箱に捨てる。

③ほうきを使って、床の砂やほこりを取り、ゴミ箱に捨てる。

雑巾で拭く

水で濡らして固く絞り、くつ箱と床を拭く。

くつを元に戻す

どのくつが、どこに入っていたのか順番を確認しながら、元の場所に戻す。

掃除用具を片付ける

自分で使用した掃除用具は、自分で責任をもって片付ける。

雑巾を使用していた場合は、水ですすいでから固く絞り、乾かす。

ふり返りをする

グループで集まって、ふり返りをする。

手洗い・うがい

石鹸で手をよく洗い、うがいをする。掃除終了!

※ただし、教室の掃除が終わっていない場合は、手洗いの前に手伝う。

音楽室や図工室、家庭科室、図書室などの特別教室は、どうやって掃除をすればいいのかな?

教室の構造や学級の人数、そして管理する先生の考え方によって、備品の種類や机・イスの配置、数などはさまざまです。

そのため、掃除の仕方や手順を決める際には、担任の先生が専科の先生や司書の先生と相談しながら、実態に合った掃除方法を一緒に考えていくことが大切です。

掃除当番の指導のポイント4選

掃除当番の指導では、「掃除のやり方」を教えるだけでなく、子どもたちの心の成長を支えることが大切です。

特に担任の先生には、子どもたちが気持ちよく掃除を取り組めるように声かけをすることが求められます。

ここでは、日々の指導の中で意識したい4つのポイントをご紹介します。

- がんばりを見つけて具体的にほめる。

- 当たり前を「ありがとう」に変える。

- 掃除時間の最後にふり返る場面をつくる。

- 子どもに任せる部分を増やす。

①がんばりを見つけて具体的にほめる

仕上がり(結果)を見て評価するだけではなく、取り組む姿勢そのものも見てほめましょう。

具体的な行動をほめると、子どもは「見てもらえた」と実感し、やる気が高まります。

「うまくできたか?」はもちろん、「どう向き合っていたか?」にも注目しましょう。

②当たり前を「ありがとう」に変える

毎日の掃除でも、「やってくれて当然」ではなく、「ありがとう」「助かるよ」と声をかけることで、子どもたちは自分の役割に誇りをもつようになります。

感謝の言葉をかけ続けることが、責任感や思いやりを育てる第一歩になります。

③掃除時間の最後にふり返る場面をつくる

掃除が終わったあとに、「今日の掃除はどうだった?」と問いかけるだけでも、自分の行動をふり返る習慣が生まれます。

その言葉を聞いたときには、先生が「きれいにできてよかったね」「気持ちがスッキリすると嬉しいよね」などと、子どもの気持ちに寄り添って受け止めることが大切です。

④子どもに任せる部分を増やす

初めのうちは、先生がついて指導する必要がありますが、掃除に慣れてきたら役割を子どもに任せていくことも大切です。

子どもたちの著しい成長を感じてきたら、タイミングを見計らってこう話します。

みんな、本当に掃除が上手になったよね!先生が手伝わなくても大丈夫なんじゃないかって思うくらいだよ。みんなはどう思う?先生も掃除に参加した方がいい?それとも、自分たちだけで進められそうかな?

子どもたちから「先生は掃除しなていいよ!」「私たちでやれるから大丈夫!」と返ってきたら大成功です。より主体的に行動できるようになります。

先生から掃除の仕事を任せられると、子どもたちは「自分が一人前として認められた」と感じ、嬉しい気持ちになるよ。

掃除当番のFAQ

ここでは、掃除当番を子どもたちに取り組ませる中で、感じやすい疑問についてQ&A形式でわかりやすく解説します。

Q:掃除当番の班(グループ)は、何人編成がよいですか?

A:4〜6人(教室は8〜12人)

掃除当番の編成は、学級の生活班を基本に考えることが一般的です。

多くの学級では、生活班が4〜6人で構成されており、掃除当番もこの単位で取り組むことが多いでしょう。

特に教室の掃除は、机を運んだり、子どもたちが長時間過ごすことでゴミが多く出たりするため、2つ以上の班を組み合わせ、8〜12人程度のグループで取り組ませると効率的です。

一方で、廊下や階段、手洗い場、くつ箱などの場所は、教室ほど汚れるわけではないため、4〜6人程度の編成でも十分対応できます。

また、音楽室や図工室などの特別教室については、使用頻度や広さ、備品の量などが異なるため、担当教員と相談しながら適切な人数を調整していく必要があります。

Q:先生も子どもと一緒に掃除する必要がありますか?

A:最初は子どもと一緒に掃除をして、徐々に任せていく

最初のうちは、できるだけ子どもと一緒に掃除をするようしてます。

なぜなら、「掃除をしなさい」と一方的に指示する立場としてではなく、掃除に取り組む模範としての姿を見せることで信頼関係を築くことができるからです。

子どもたちは、先生が無言で机を運んだり、真剣にほうきで掃いたりする雑巾だけでも、「本気でやってくれている」と感じ、やる気につながることがあります。

そして、子どもたちが掃除に慣れてきたら、少しずつ距離をとって仕事を任せる部分を増やしていきます。

最終的には、子どもたち自身が声をかけ合って、主体的に掃除を進められるようにすることを目指していきます。

まとめ

今回は、学級の掃除当番が円滑に動く仕組みと運用テクニックについて紹介しました。

- 掃除当番は、健康・責任感・協働・感謝など“心を育てる教育活動”であること

- スムーズな運用には、「掃除当番表」や「掃除用具表」などの仕組みづくりと、ルールや手順のていねいな指導が必要であること

- 子どもたちのやる気を引き出すには、具体的にほめる・感謝を伝える・ふり返りを取り入れるといった声かけや関わりが効果的であること

この記事を読んだことで、掃除当番の運用の工夫・声かけ・具体的な指導法についてイメージがつかめたのではないでしょうか。

掃除当番を通して、子どもたちは「自分が動くとクラスが気持ちよくなる」「教室をきれいにしたら、みんなが喜んでくれている」など、自分の行動が誰かのためになっている実感を得ることができます。

これは、学力テストでは測れない“生きる力”を育てる、大切な学びの場です。

また、掃除が終わった後の「ありがとう」、がんばっていた姿への「見てたよ、すごかったね!」、そして掃除が終わったときの「今日も気持ちよく終われたね!」などの一言が、子どもたちの心を動かします。

今日から、掃除の時間が「面倒な時間」ではなく、「自分を誇れる時間」になるように、子どもたちと一緒に取り組んでいきましょう。