【実録】連絡帳の指導法7選!子どもの自立を促す効果的な活用とは

どうも、まっつーです。

連絡帳を子どもたちに書かせている際に、「明日の持ち物や授業の予定をどうやって正確に書かせればいいの?」「面倒くさがって連絡帳に書こうとしてくれない」とお悩みではないでしょうか?

連絡帳と聞くと、保護者とのやり取りのためのツールというイメージが強いかもしれませんが、実は子どもたち自身の学びや生活力を育てる大切な教材でもあるのです。

今回の記事は、連絡帳の目的や伝え方、子どもが自ら書くようになる7つの指導のポイントをわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 「連絡帳の指導って何から始めればいいの?」と悩んでいる

- 子どもの連絡帳の書き間違いが多くて困っている

- 連絡帳を書くことを子どもが嫌がる

この記事を読めば、子どもたちに“書く意味”を伝えながら、日々の連絡帳の指導に自信をもって取り組めるようになります。

この記事を書いた人↓

子どもが連絡帳を書く目的

子どもたちが翌日の時間割や持ち物などを書く「連絡帳」には、単なる「メモ」以上の大切な目的があります。

子どもから「何のために連絡帳を書く必要があるの?」と聞かれたら、どう答えればいいのかな?

私は、連絡帳を書く目的を次の5つに分けて、わかりやすく話します。

- 自分で確認し、準備する力が育つ

- 情報を正しく受け取り、伝える力が育つ

- 家庭での会話や協力のきっかけになる

- 忘れ物を防ぐ自己管理ツールとして機能する

- 振り返りや記録としても活用できる

① 自分で確認し、準備する力が育つ

連絡帳を書くことは、単に先生が書いた黒板の字をメモする作業ではありません。

「明日はどんな授業があるのか?」「どんな持ち物が必要なのか?」といった情報を、自分の目で確認し、自分の頭で整理して書き留める活動です。

そしてそれは、ただの記録ではなく、「明日のために、今日できることを準備しておく」という生活習慣の確立にもつながります。

このような日々の積み重ねは、やがて自分で段取りを考えて行動する力として子どもの中に育っていきます。

②情報を正しく受け取り、伝える力が育つ

先生の話をしっかり聞いて内容を理解したり、黒板の文字を正確に書き写したりすることは、子どもたちにとって「聞く力」や「要点を整理する力」を育てる学びの場にもなります。

そして、その連絡帳を家庭で保護者に伝えるという行動を通して、子どもは「自分が知り得た情報を、相手にわかりやすく伝える力」も身につけていきます。

これは、報告・連絡・相談といった、社会で必要とされる基本的なコミュニケーション力の土台にもなるのです。

③家庭での会話や協力のきっかけになる

連絡帳を通して、保護者が「明日は体育があるんだね」「上ばきを忘れないようにね」「習字道具を持っていかないとね」といった声かけをすることで、家庭の中に自然なコミュニケーションの時間が生まれます。

こうしたやり取りは、単なる予定の確認にとどまらず、子どもの日常に寄り添い、気にかけているというメッセージを届ける大切な機会になります。

こうした日々の些細な会話の積み重ねが、子どもと保護者の心の距離を縮め、家庭の中に温かな絆を育てていくのです。

④忘れ物を防ぐ自己管理ツールとして機能する

連絡帳に書かれた情報をもとに、前日のうちにランドセルの中身を確認することで、忘れ物の防止につながります。

また、自分の力で忘れ物なく準備ができたときの「できた!」という実感は、小さな成功体験となって積み重なり、子どもの自信や責任感を高める機会にもなります。

もし忘れ物をしてしまった場合でも、「あ連絡帳に書いてあったかも」と、自分でメモを見返して気づけることがあります。

⑤振り返りや記録としても活用できる

「前回の図工では何を使ったっけ?」「この前の遠足はいつだったかな?」といった、過去の出来事をふり返るときに、連絡帳はとても役立ちます。

日付や持ち物、学習内容などが書き残されていることで、記憶を正確に呼び起こす手がかりになるからです。

また、ふり返ることで「次は早めに準備しよう」「今回は忘れずに持っていこう」といったように、次に向けた行動を自分で考え、計画する力も自然と身につきます。

これは、将来的なスケジュール管理や計画的な行動の習慣づけにもつながります。

連絡帳を書く目的を説明することで、子どもたちは「先生に言われたから仕方なく書く」のではなく、「自分の学校生活のより良くするために書く」という意識に変わります。

翌日の予定の伝え方

子どもたちに連絡帳を書いてもらうためには、先生が翌日の予定を「黒板」や「ホワイトボード」に書いたり、アプリやメール、チャット、掲示板などのデジタルツールを活用した「デジタル連絡帳」で伝えたりする必要があります。

ここでは、アナログ式とデジタル式の両方の伝え方を説明します。

アナログの連絡帳での伝え方

黒板に翌日の時間割や持ち物を書いておくと、授業中に板書スペースが足りなくなってしまい、やむを得ずその内容を消さなければならないことがあります。

また、「あとで予定をもう一度確認したい」と思っても、すでに消されてしまっていて確認できないというケースも少なくありません。

さらに、翌朝にもう一度その予定を見せながら説明したいという場面でも、すでに消したあとでは再掲示の手間がかかってしまいます。

そこで私は、黒板に貼り付けるタイプのホワイトボードを2枚用意し、それを活用する方法を取り入れました。

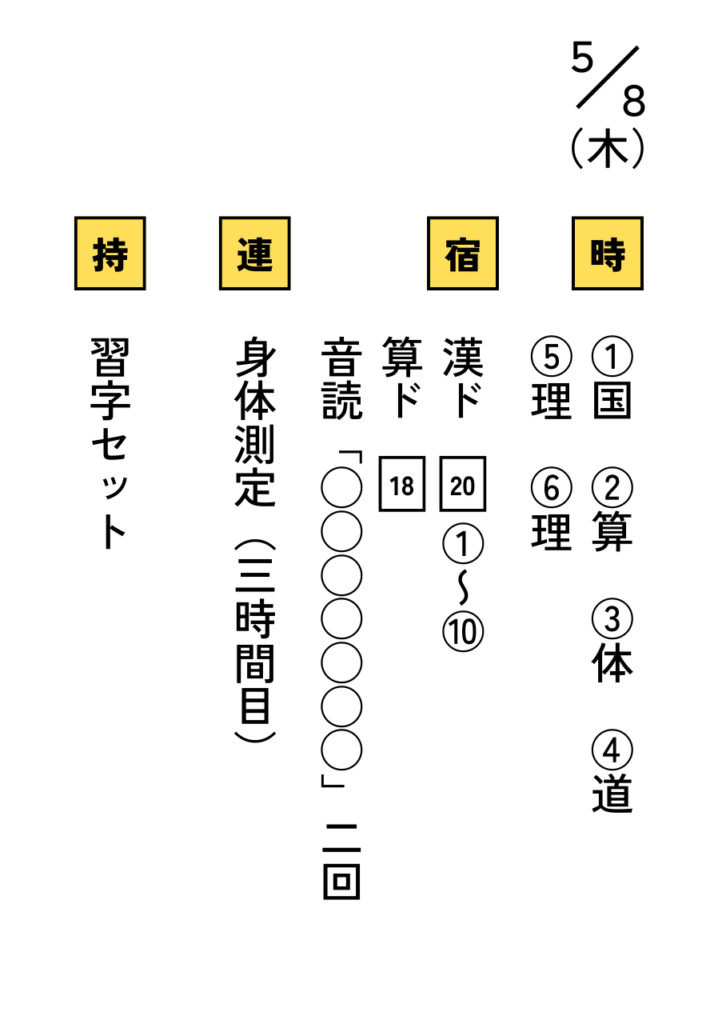

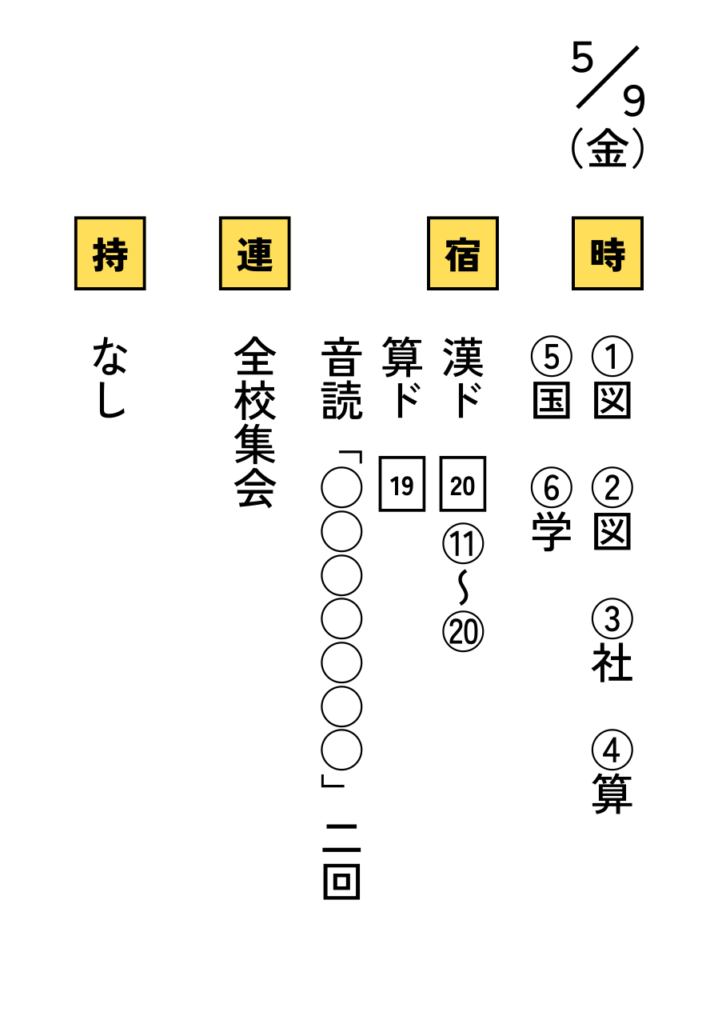

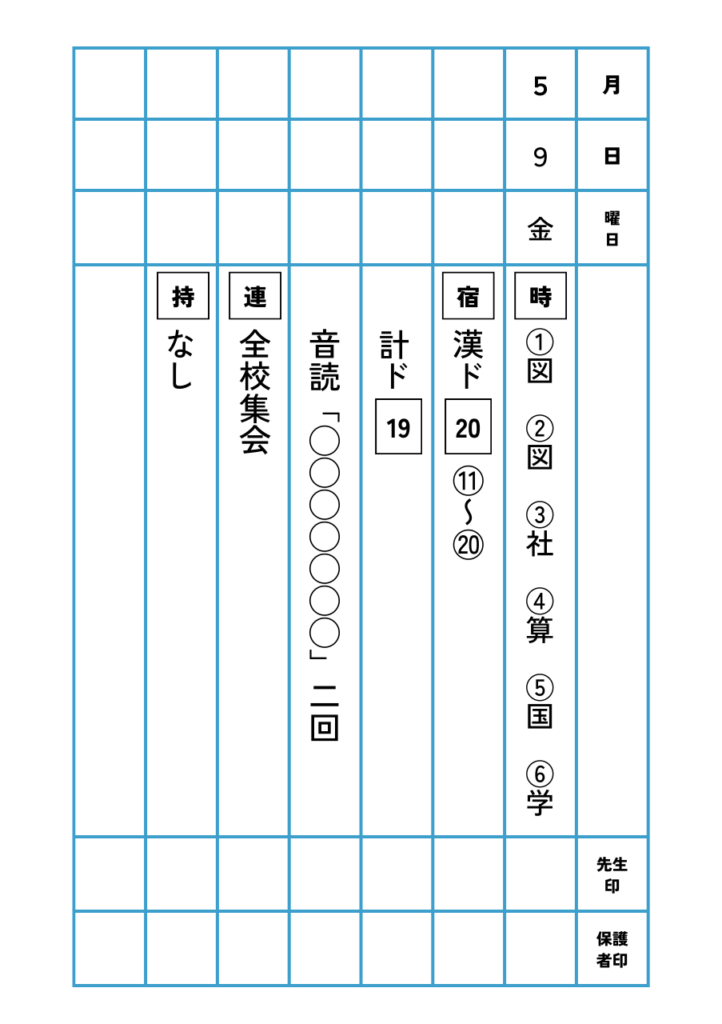

- 5月7日(水)に、翌日の予定である5月8日(木)の時間割、宿題、連絡、持ち物などを記入したホワイトボード①を、黒板に貼って掲示する。

- 子どもたちはその内容を自分の連絡帳に書き写す。

- 記入が終わったら提出する。その際は、連絡帳を開いた状態で教卓の上にそろえて置く。

- 先生が一人ひとりの内容を見ながら押印し、提出済みであること名簿等に記録する。

- 全員が提出し終えたら、配り当番の人が返却する。

- 翌朝、ホワイトボード①を黒板に掲示しておき、朝の会でそれを見せながら一日の流れを子どもたちに伝える。

- その後、タイミングを見計らって5月9日(金)の予定が書かれたホワイトボード②を黒板に掲示し、子どもたちはその内容を連絡帳に書き写して提出する。

※これを繰り返す

ホワイトボードを活用することで、次の4つのメリットがあります。

- 常に掲示できるので、必要なときにすぐ確認できる。

- 書くタイミングを自由に調整できる。

- 仕事としての役割を持たせられる。

- 予定の変更があっても、すぐに修正して知らせられる。

①常に掲示できるので、必要なときにすぐ確認できる

黒板に直接書くと、授業で使うたびに消す必要がありますが、ホワイトボードに書いて貼っておけば、消す必要がありません。

一日中掲示しておけるので、「あとで確認したい」というときにもすぐ見られて、子どもたち自身の確認行動を促すことができます。

もし、連絡帳を書き終えた後に遅刻してきた子が登校してきた場合でも、ホワイトボードをサッと見せながら「これを見て連絡帳に書いてね」と声をかけるだけで、スムーズに対応できます。

②書くタイミングを自由に調整できる

ホワイトボードに事前に連絡内容を書いておけば、あとは掲示するだけなので、連絡帳を書くタイミングを状況に応じて柔軟に調整できます。

このように、授業や一日の流れの中で生まれる“ちょっとしたスキマ時間”を有効活用し、子どもたちの負担を増やすことなく記入を促すことができます。

③仕事としての役割を持たせられる

ホワイトボードを活用すれば、「連絡当番」を設けて、当番活動の一つとして子どもたちに役割を分担し、主体的に取り組ませることができます。

「今日の連絡内容を書いてね」「明日の持ち物をホワイトボードにまとめてね」といった形で任せることで、子ども自身が学級のために働く意識や責任感を育てる機会になります。

ホワイトボードは黒板と違って、休み時間など黒板が使われていないタイミングで自由に準備ができるため、黒板を消す当番(黒板当番)との作業が重ならず、活動がスムーズに進むのも大きな利点です。

④予定の変更があっても、すぐに修正して知らせられる

急な予定変更や持ち物の追加があった場合、黒板に書いた文字は一度消してしまうと、もう一度書き直さなければなりません。

その点、ホワイトボードであれば、その場でサッと取り出して内容を追加・修正できるため、変更への対応がとても簡単です。

また、修正した箇所が目立つように赤ペンや青ペンなどの色を使って書き加えることで、子どもたちもすぐに気づくことができます。

デジタルの連絡帳での伝え方

子どもたち一人一台端末が配布されたことで、翌日の予定や持ち物連絡などを、黒板やホワイトボードに書いて伝える必要がなくなりつつあります。

その代わりに、アプリ・メール・チャット・掲示板などのデジタルツールを使えば、瞬時に正確な情報を届けることができるようになりました。

デジタル連絡帳を活用することで、次のようなメリットがあります。

- 情報が瞬時に届き、変更にも柔軟に対応できる。

- 連絡帳を書く時間を省略でき、他の活動に充当できる

- 書かせる指導が不要になる。

- 保護者がいつでもどこでも確認できる。

- 黒板やホワイトボードでは伝えきれない詳細も書ける。

①情報が瞬時に届き、変更にも柔軟に対応できる

アプリやチャット、メール配信、掲示板などの機能を使えば、翌日の時間割や持ち物の情報を一斉かつ瞬時に届けることができます。

また、天候や学校行事の都合で予定が変更になった場合でも、リアルタイムで修正し、全員にすぐ伝達できるのが大きな魅力です。

さらに、先生が出張先にいても、自身の端末を操作することで、子どもたちの一人一台端末に連絡事項を送ることができます。

②連絡帳を書く時間を省略でき、他の活動に充当できる

子どもたちが連絡帳に手書きで写す時間や、先生がその内容を確認して押印する時間が不要になるため、他の教育活動により多くの時間を充てることができます。

特に短時間の学習活動やふり返り、個別の声かけなど、子どもと向き合う時間が確保しやすくなります。

また、先生自身も「忙しさに追われる日々」から少し解放され、落ち着いて指導に集中しやすくなるという効果も見込めます。

③書かせる指導が不要になる

手書きの場合に必要だった「誤字脱字の指導」や「まだ書いていない子への声かけ」が、デジタルの連絡帳ではそもそも発生しません。

先生側の負担が減るだけでなく、子どもたちが“書くことそのもの”に苦手意識を持たずに済むという点でも大きなメリットです。

特に、文字を正確に書き写すことが苦手な子にとっては、ストレスの軽減にもつながります。

④保護者がいつでもどこでも確認できる

スマホやパソコンから簡単にアクセスできるため、保護者は仕事の合間や帰宅後など、自分のタイミングで予定を確認できます。

「子どもに聞いたけど忘れてしまった」「連絡帳を見せてもらえなかった」「子どもが書いてきた連絡帳の文字が乱雑で読めない」といった不安やトラブルも減少します。

予定の見落としが減ることで、忘れ物や持ち物トラブルの予防にもつながります。

⑤黒板やホワイトボードでは伝えきれない詳細も書ける

デジタル式の連絡帳では、紙や黒板のスペースに制限されることなく、補足説明や注意点なども自由に書き加えることができます。

たとえば「算数の授業ではコンパスと三角定規を使います」や「計測が終わったら教室ではなく、体育館にもどりましょう」など、状況に応じた細かい案内もわかりやすく伝えられます。

アナログ式とデジタル式の連絡帳では、どちらが良いのだろう?

どちらの方法にもそれぞれのメリットがあるため、子どもたちの実態やICT機器、システム環境の整備状況を踏まえたうえで、柔軟に判断することが望ましいでしょう。

連絡帳の指導のポイント7選

ただ先生が「連絡帳に書きなさい!」と大きな声で指示するだけでは、子どもたちにとっては“やらされている作業”になってしまいがちです。

大切なのは、なぜ書くのか、何のために書くのかという「目的」を伝えながら、一人ひとりが自分で考えて行動できるように促していくことです。

ここでは、連絡帳を子どもたちに書かせる際、次のような7つの指導ポイントを、日々の学級経営に活かせるよう丁寧に解説します。

- 正確に書き写す力を育てる

- 丁寧に、読みやすく書くことの大切さを伝える

- 忘れ物を「記録する習慣」をつける

- 自分で確認できるチェックの仕組みを作る

- 保護者とつながるための「保護者印」

- 子どもたちの楽しみになる「先生印」

- 特別な持ち物は早めに伝え、準備を促す

①正確に書き写す力を育てる

連絡帳を使用する際には、連絡事項を正しく、もれなく書き写すことです。

子どもが迷わず書けるよう、黒板やホワイトボードに書く内容には、次のような工夫をしましょう。

このように、記号化することで視覚的にわかりやすくなり、子どもたちの書く文字数を減らして負担を軽くできます。

また、子どもが書いた後は、誤字・脱字の確認を促すことも必要です。

②丁寧に、読みやすく書くことの大切さを伝える

「自分で何を書いたのか分からなかったら意味がないよね」「おうちの人が連絡帳を見たときに読めなかったら困るよね」と、子どもたちに声をかけてみましょう。

あとから読み返したときに自分や家の人が困らないように、“丁寧で読みやすく書く”ことを意識させることがポイントです。

また、すでに習った漢字はなるべく平仮名に戻さず、使う中で覚える習慣を育てることも必要です。

「書きながら覚える、覚えながら書く」の繰り返しが、日々の学びにつながります。

③忘れ物を「記録する習慣」をつける

万が一、忘れ物をしてしまった場合には、赤鉛筆で連絡帳にメモをさせるようにしましょう。

「宿題をしたノートを忘れた」「上ばきを持って帰る」など、その場で書かせることで記憶に残りやすくなりますし、赤い文字で目立つため、保護者も気づきやすくなります。

忘れ物のままで終わらせず、「家に帰ったらすぐに用意しようね」と声をかけることで、次回への準備や行動につなげることができます。

④自分で確認できるチェックの仕組みを作る

書いて終わりではなく、自分で準備状況を確認できる工夫も取り入れましょう。

たとえば、準備が終わった教科を丸で囲んだり、終わった宿題にチェックを入れたりすることで、視覚的に達成感が得られ、忘れ物防止にもつながります。

このような「見える化」は、子どもたちにとって達成感や安心感にもなります。

⑤保護者とつながるための「保護者印」

家庭で確実に目を通してもらうために、保護者に印鑑(保護者印)を押してもらう習慣をつけましょう。

連絡帳に保護者印が押されているだけで、子どもにとっては「ちゃんとお家の人に見てもらえた」という安心感や、頑張りを認めてもらえたという喜びが生まれます。

また、保護者にとっても、学校での学習内容や次の日の予定を把握しやすくなり、声かけや準備の支援がしやすくなります。

さらに、先生としても、保護者が日々きちんと連絡帳に目を通しているかどうかを確認する手がかりになります。

⑥子どもたちの楽しみになる「先生印」

子どもたちが連絡帳に書き終わった後、先生が内容を確認して「先生印」を押すという流れがあります。

ここに、次のような先生印を変える工夫を取り入れるだけで、「連絡帳を書く時間」が子どもたちにとってワクワクする“楽しみの時間”に変わります。

こうした「先生印の演出」は、子どもたちにとって“連絡帳をがんばって書く理由”の一つになり、モチベーションアップにつながります。

⑦特別な持ち物は早めに伝え、準備を促す

絵の具セット、習字道具、裁縫道具など、普段使わない持ち物は忘れやすいものです。

だからこそ、一週間ほど前から連絡帳に記入しておき、少しずつ準備させるのが効果的です。

持ってきた子から教室で保管し、前日には「まだ持ってきていない子」に個別に声をかけてリマインドすることで、当日に慌てることがなくなります。

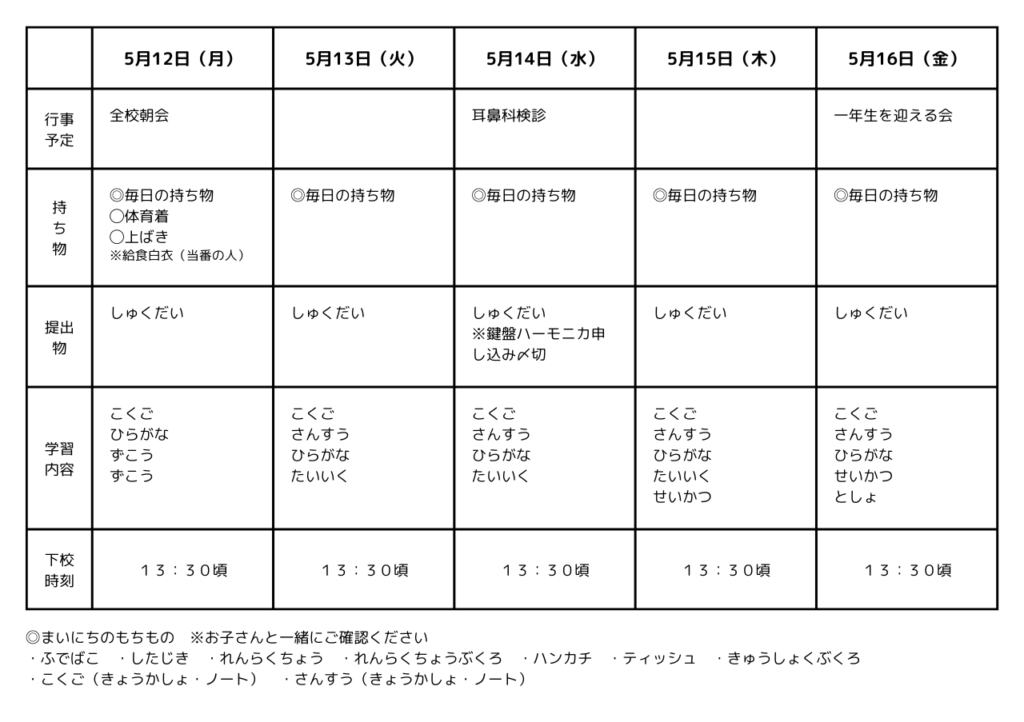

一年生の連絡帳はどうすれば?

入学したばかりの一年生は、ひらがなやカタカナ、漢字も十分に習っていないため、自分で連絡帳を記入するのはなかなか難しいのが現実です。

たとえ就学前にある程度読み書きができていたとしても、黒板を見て文字を正確に書き写すという作業には、時間と集中力、そして一定の書字力が必要です。

そのため、入学直後の段階では、連絡帳を子ども自身に書かせることにこだわるよりも、無理なく学校生活に慣れさせることが大切です。

このような理由から、学習がある程度進むまでの間は、学年や学級だよりに次のような「予定表」や「持ち物一覧」を添えて配布し、家庭と連携して進めていくことが望ましいでしょう。

基本的に、時間割や持ち物に関する連絡は先生と保護者の間でやり取りする形が中心となります。

しかし同時に、紙を見ながら子どもたちにも内容をしっかり伝える時間を確保し、少しずつ自分で準備ができるようにするための力を育てていくことが求められます。

こうした時間を通して、子ども自身が予定を理解し、見通しをもって行動できるようになります。

まとめ

今回は、連絡帳の目的や伝え方、子どもが自ら書くようになる6つの指導のポイントについて紹介しました。

- 連絡帳は、ただのメモではなく、子どもの自立・伝達・生活管理の力を育てる教材であること

- アナログとデジタルそれぞれの特徴を活かしながら、子どもたちに合った方法で伝えていくこと

- 正確に書かせるだけでなく、「書く意味」を伝えながら、自立につながる指導をしていくこと

この記事を読んだことで、「どうして連絡帳を書かせるのか?」「どんなふうに教えればいいのか?」という疑問に対して、明日からすぐに実践できる具体的なヒントが見つかったのではないでしょうか。

「どうせ書かされるだけ」と思っていた子どもが、「自分のために書くんだ」と気づいた瞬間から、連絡帳は“作業”ではなく“力を育てる時間”に変わります。

明日からの指導の中で、ぜひ今回紹介したポイントを取り入れながら、子どもたちの小さな自信や成長を見つけて、しっかりと育んでいってください。