【鉄則】係活動の進め方4ステップ!継続させる効果的なポイント

どうも、まっつーです。

学級を進めていく中で、「係活動を始めたけど、全然うまく回らない…」「そもそも、どうやって係活動を進めればいいのか分からない…」とお悩みではないでしょうか?

係活動は、子どもたちが学級の一員として役割をもち、みんなのために動く貴重なチャンスですが、ただ「係を決めただけ」ではうまくいかないのが現実です。

今回の記事では、係活動を効果的かつスムーズに進めるためのポイントや流れを4つのステップに分けてわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 係活動の担当を決めたあと、子どもたちが行動しなくなるのが心配

- 楽しくて意味のある係活動を継続するコツが知りたい

- 子どもたちが途中で「この仕事はやりたくない」と感じて、不満を持つことがないようにしたい

この記事を読めば、子どもたちのやる気を引き出しながら、係活動が自分たちの手で動き出す学級をつくることができるようになります。

この記事を書いた人↓

係活動をオープン化する

学級会で各係の担当が決まれば、子どもたちが自主的にすぐ活動を始めると思いがちですが、実際には全員がそうとは限りません。

最初は「このメンバーと一緒に頑張ろう!」と意欲に溢れていても、しばらくすると気持ちが薄れ、休み時間には係の仕事を忘れて遊びに夢中になってしまったり、気づけば何も活動していなかったりする状態に陥ることも少なくありません。

こうした状況を防ぐためには、次のように係活動の取り組みをオープン化する2つの工夫が必要です。

- 他の係の子にも分かるように、活動の様子を学級全体に共有してオープンにする

- 学校全体や学年にも伝わるように、活動を広く発信・公開してオープンにする

学級全体に対してオープンにする

担当のメンバーだけで係活動を進めていると、「どんな取り組みをしているのか?」「いつ活動しているのか?」といったことが周囲の友達や先生に伝わらず、活動の様子が誰にもわからなくなってしまいます。

こうした状況を改善するためには、日頃の係活動の様子や取り組みの成果を、学級全体にわかりやすく伝えるための時間や場を意図的に設けることが大切です。

- 時間…朝の会や帰りの会で、係活動の報告会を定期的に実施する。※すべての係が報告すると長い時間がかかってしまうため、輪番制で行う。

- 場…教室の壁の一部を「係活動の報告コーナー」を設け、随時知らせる。

そうすることで、係活動の価値が他の子どもたちや先生にも伝わり、認められる機会が自然と増えていきます。

また、他の係活動の様子を知ることで、「私たちも頑張らないといけないな!」「こうやってやればうまくいくんだ!」といった気づきや意欲が生まれることもあります。

係活動は、学級全体で共有し、支え合いながら育てていくものです。

学校全体や学年に対してオープンにする

係活動で取り組んだ内容は、つい学級内だけで完結させてしまいがちです。

しかし、こうした閉じた活動(クローズ)ではなく、周囲とつながる開かれた活動(オープン)として捉えることで、子どもたちの意識も高まり、活動の意義や達成感がより深まっていきます。

【特別活動編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説の72ページには、次のように示されています。

さらに,活動予定やお知らせを掲示できる「係活動コーナー」の設置について,学校や学年として共通理解を図りながら取り組むことも大切である。

つまり、「学級だけで留まるのではなく、学校全体や学年として共通理解を持ちながら取り組むこと」です。

たとえば、「どのような係活動が望ましいのか?」「活動の目的やねらいをどう伝えるか?」「活動時間や支援の仕方をどうするか?」などを、学校や学年であらかじめ共有しておくことで、子どもたちへの指導がブレずに安定します。

また、学年をこえて異学年での交流や、他クラスの活動から学ぶ機会も生まれ、子どもたちの視野や意欲がさらに広がるきっかけにもなります。

その代表的な方法として、「係活動コーナー」の設置が紹介されています。

このように、係活動をオープンにしながらも、子どもたちが充実して取り組めるようにするための進め方について、ステップ1〜4に分けて解説していきます。

- STEP1:活動計画を立てる

- STEP2:係のポスターを作る

- STEP3:実際に活動する

- STEP4:ふり返りと改善をする

STEP1:活動計画を立てる

係が決まったら、すぐに活動を始めるのではなく、まずは活動の計画と内容をしっかり考えるところからスタートします。

ここを丁寧に行うことで、係活動が長続きし、子どもたちが自分の役割に責任とやりがいを持てるようになります。

係のメンバーが集まって、次の内容を一つずつ考えていきます。

お互いの考えがバラバラでも、アイデアを出し合うことで、「それ、いいね!」「こんなやり方もあるよ!」と自然と内容が深まり、徐々に形になっていきます。

たとえば、レクリエーション係なら、「月に2回クラスのみんなが楽しめるレクを開こう」「雨の日でもできる遊びをいくつか用意しておこう」など、活動の回数やタイミング、内容をできるだけ具体的に決めていくことが大切です。

このように、「思いつきで動く」のではなく、「計画を立てて動く」ことを経験することが、子どもたちにとって大きな学びになります。

STEP2:係のポスターを作る

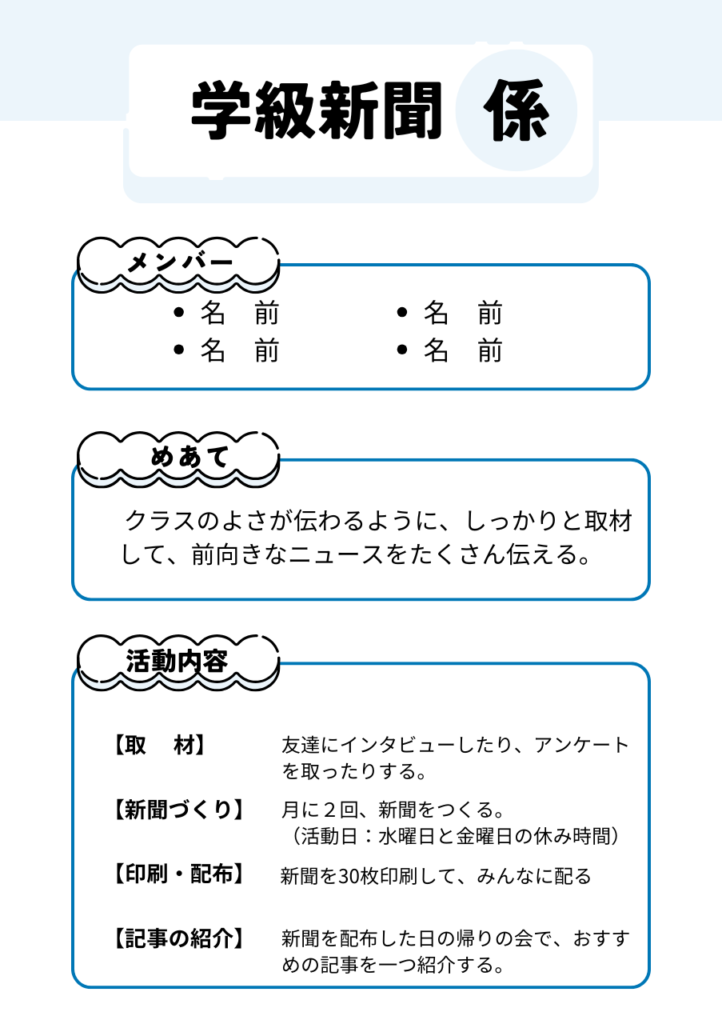

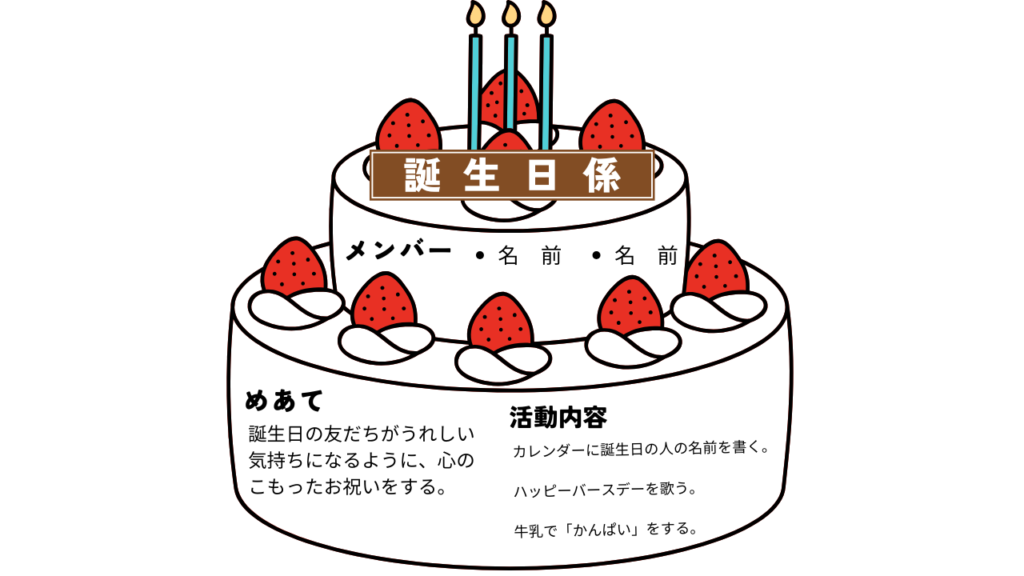

係活動を始めたら、「自分たちの係はどんな活動をしているのか?」が学級のみんなにわかるように、ポスターでまとめて掲示しておくととても効果的です。

ポスターには、次のような内容を整理して書くと見やすく、わかりやすくなります。

ポスターはただ文字だけでまとめるのではなく、イラストを入れたり、色を分けたり、見出しを太くしたりすることで、みんなの目を引きやすくなり、楽しい雰囲気も伝わります。

係活動のポスター作りの方法として、次の2つを挙げることができます。

- テンプレートを使って作成する。

- 係のテーマに合ったデザインにする。

テンプレートを使って作成する

係活動のポスターを作るとき、「何を書けばいいか分からない…」と迷う子も安心して取り組めるように、テンプレートを用意しておくと便利です。

構成が決まっていれば、書き出しに悩まずスムーズに進められ、短時間で仕上げることができます。

また、見た目のバランスも整って、掲示したときに見やすくなるため、他の係への関心も高まります。

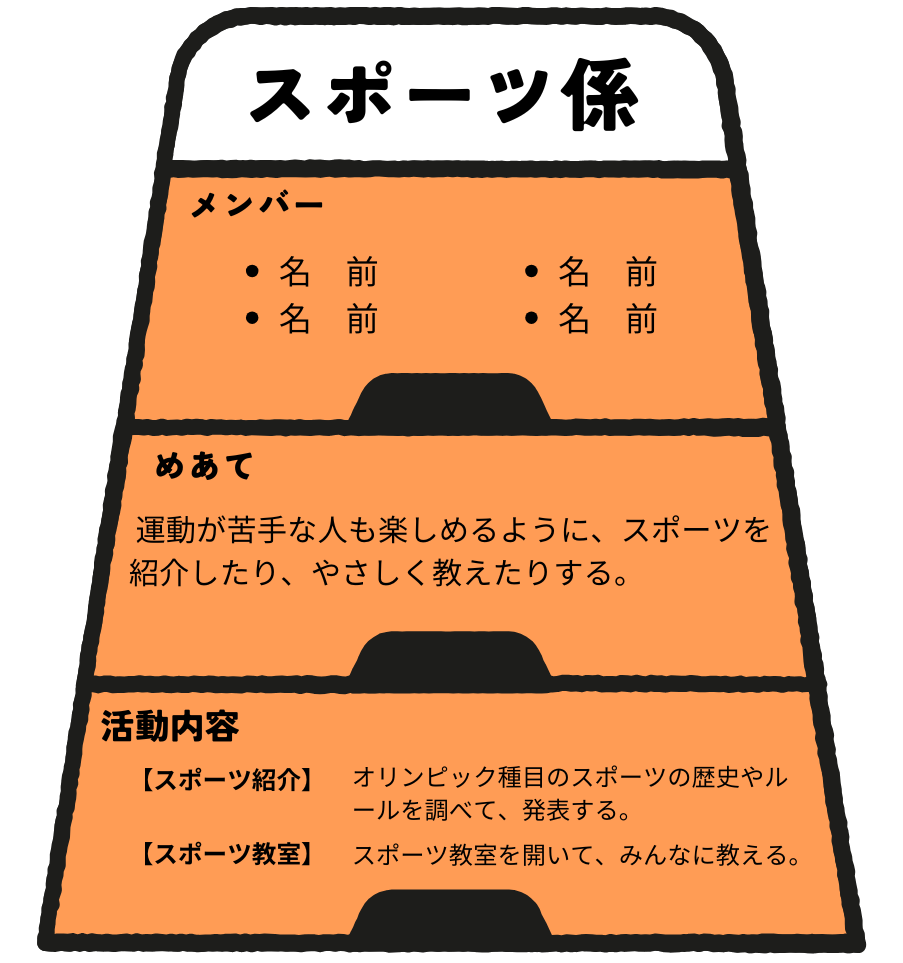

係のテーマに合ったデザインにする

子どもたちの豊かな発想やアイデアを生かして係のポスターを作成できるよう、テンプレートは使わずに、色画用紙や折り紙を配布して、自由に取り組ませます。

その際、「見た瞬間に何の係かわかるように工夫してね」とひと言伝えるだけで、子どもたちは自分の係のテーマに合ったデザインを考えるようになります。

このように、一人ひとりの創造力が発揮され、個性あふれるポスターが完成します。

完成したポスターを教室の壁や廊下に掲示しておけば、「私たちはこんな活動をしているんだ」という誇りや責任感が生まれます。

STEP3:実際に活動する

ポスターが完成したら、子どもたちが自分たちで考えた計画をもとに、実際に動き出す段階になります。

実際に係活動を進めていく大切なポイントは、次の4つがあります。

- 学びのチャンスを生かす。

- 新しいアイデアや気づきを生かす。

- 係活動コーナーを設置する。

- 先生の役目=応援するサポーターを務める。

①学びのチャンスを生かす

最初から自分の係の活動がすべてうまくいくとは限りません。

予定していたことができなかったり、思った以上に準備に時間がかかったり、友達との意見の食い違いからトラブルが起こったりすることもあるでしょう。

しかし、そんなときこそ失敗ではなく“学びのチャンス”と捉える必要があります。

このように考え直すことができれば、それは確かな成長につながります。

②新しいアイデアや気づきを生かす

活動していくうちに、「こうやったらもっと楽しくなるかも!」「こうすれば友達も巻き込めそう!」というような新しいアイデアや気づきが生まれることもあります。

そのときには、最初の計画にこだわらず、柔軟に活動を変えたり、工夫を加えたりしていくことが大切です。

係活動は“完成された形”に合わせるものではなく、子どもたちの手で少しずつつくり上げていくものなのです。

③係活動コーナーを設置する

教室や廊下、学年の共同スペースに「係活動コーナー」を設けると、活動が“オープン化”され、より効果的です。

活動予定表やポスター、お知らせ、感想カードなどを掲示しておくことで、学級の中で子ども同士が自然に情報を共有でき、自分たちの活動への意識も高まります。

また、廊下を通った他学年の子どもや先生、縦割り班活動で教室を訪れた人などにも活動の様子が伝わり、より広い範囲で情報を共有することができます。

④先生の役目=応援するサポーターを務める

先生の役割は、「ちゃんとやっているか?」「サボってはダメだよ!」と監視することではありません。

子どもたちの小さな挑戦や工夫を認め、そっと背中を押してあげるサポーターであることが何よりも大切です。

うまくいったことだけでなく、うまくいかなかったことにも「それもいい経験だね!」「次からどうしようか?」と声をかけてあげることで、子どもたちは安心して次の一歩を踏み出せるようになります。

STEP4:ふり返りと改善をする

学期末には、係ごとにグループになって話し合いの場を設けましょう。

ただ反省するだけでなく、前向きに「次はこうしてみたい!」と考えることがポイントです。

ふり返りの内容は模造紙に書いて発表したり、タブレット端末などで情報をまとめたりすると、学級全体で共有しやすくなります。

また、他の係のふり返りを聞くことで、「そんなやり方があったんだ!」「自分たちにも取り入れてみたい!」といった新たな発見が生まれることもあります。

「ありがとうカード」の交換

おすすめしたいのが「ありがとうカード」の交換です。

係のメンバー同士、あるいは学級全体で「○○をしてくれてありがとう」「いつもがんばっていたね」など、感謝の気持ちを言葉にして伝え合うことで、子どもたちは達成感や喜びを実感することができます。

このような言葉のやりとりは、子どもたちの人間関係を深め、学級の雰囲気をよりあたたかくする効果もあります。

まとめ

今回は、係活動を効果的かつスムーズに進めるためのポイントや流れの4つのステップについて紹介しました。

- ただ係を決めるだけで満足せず、活動の計画や準備を丁寧に行うことが成功のカギであること

- 活動中は、子どもたちの気づきや変化を大切にしながら柔軟に対応することが、やる気や自信につながること

- 最後にしっかりふり返り、ありがとうの気持ちを伝え合うことで、次の活動への学びや成長が深まること

この記事を読んだことで、子どもたちが自分の役割を理解し、自分から動ける係活動の進め方がわかるようになったと思います。

また、係の仕事を「教え込む」のではなく、子どもたちの力を引き出すサポーターとして関わる視点を持てるようになったはずです。

重要なのは、完璧に係活動の仕事を遂行することではありません。

小さな一歩でも、子どもたちが「自分でやってみた」「友達と協力できた」「次はこうしたい」と思えることが、係活動の本当の価値だと思います。

子どもたちと一緒に、前向きで楽しい係活動を進めていきましょう!