【注意】当番活動と係活動の違いを説明できますか?

どうも、まっつーです。

学級づくりに取り組む中で、「なんだか子どもたちが進んで動かない…」「係を決めたのに、やってくれない…」とお悩みではないでしょうか?

もしかすると、その原因は「当番活動」と「係活動」の違いをきちんと理解せず、混同してしまっていることにあるかもしれません。

あるいは、そもそも「当番活動と係活動って、どう違うの?」と、疑問を感じている方もいるでしょう。

今回の記事は、当番活動と係活動の明確な違いをわかりやすく丁寧に解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 当番の仕事も係の仕事も、区別せずに同じように割り当ててしまっている

- 当番活動と係活動の違いを子どもにどう説明すればいいか分からない

- 教育実習生や若手教員から「係活動と当番当番では、どう違うんですか?」と質問されて困った

この記事を読めば、当番活動と係活動の正しい使い分けができるようになり、子どもたちのやる気を引き出す関わり方のヒントを見つけることができます。

この記事を書いた人↓

結論:当番活動と係活動の違い

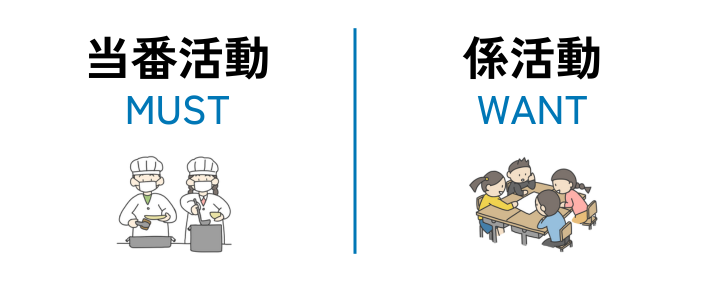

結論から言うと、当番活動と係活動の違いは次のように整理できます。

- 当番活動…学級生活を円滑に運営する活動(やらなければならない仕事)

- 係活動…学級生活を楽しく豊かにする活動(やりたい仕事)

当番活動とは、学級が毎日きちんと動くように支える「やらなければならない仕事」「すべき仕事」のことです。

- 日直当番

- 給食当番

- 掃除当番

- 一人一役当番

これらの仕事は、やる人がいないと学級が困ってしまうため、「やりたい」「やりたくない」に関係なく、みんなで交代しながら責任をもって取り組むことが必要な活動です。

それに対して、係活動は「こんなことをやったらクラスがもっと楽しくなるかも!」という気持ちから生まれる、子どもたちの「やりたい仕事」「したい仕事」です。

- 学級新聞係

- 誕生日係

- レクリエーション係

- クイズ係 など

係活動は、無くても学級はまわりますが、あると明るく楽しくなり、みんながもっと仲良くなれるという、大切な役割を持っています。

当場活動と係活動のそれぞれの特徴を見ていくと、その違いがはっきりしてきます。

当番活動の特徴

当番活動とは、学級生活が円滑に運営されていくために、学級の仕事を全員で分担し、担当する活動です。

学級生活では、日々たくさんのことが行われています。朝の会や給食の配膳、掃除、黒板の準備など、どれも「誰かがやらなければ学級が困ってしまう仕事」です。

こうした仕事を、先生ひとりがすべてやるのではなく、子どもたち一人ひとりが「学級の一員」として責任をもって役割を果たすことが求められます。

当番活動の特徴は、次の4つがあります。

- 学級の運営を支える

- 全員が公平に担当する

- 決まったやり方に従って行う

- 短期間で交代する

①学級の運営を必要

学級生活が毎日スムーズに運営されるために必要な仕事を行います。

たとえば、日直当番は授業の始まりや終わりのあいさつをしたり、給食当番は給食の配膳や片付けをしたり、掃除当番は教室や廊下などをきれいに掃除したりします。

これらの仕事は、誰かがやらなければ、学級がうまくまわらず、先生や友達が困ってしまうような、学級生活の“土台”を支える役割です。

②全員が公平に担当する

当番活動は、特定の子どもだけが続けて担当するのではなく、基本的には輪番制(順番制)にして公平に取り組みます。

これは、一人に負担が集中しないようにするため、そして、すべての子どもが自分の役割を持ち、「学級の一員」としての責任を経験できるようにするためです。

誰かに任せっきりにせず、みんなで力を合わせて学級を支えていくことの大切さを学ぶ機会にもなります。

③決まったやり方に従って行う

当番活動には、あらかじめ決められた手順やルールがあるものが多いです。

たとえば掃除当番なら、「まずほうきでゴミを集める → 次にぞうきんでふく → 最後に机を整える」など、作業の順番ややり方が具体的に決められていることが一般的です。

このように、やり方を守って取り組む経験も、社会のルールを学ぶ一歩になります。

④短期間で交代する

当番活動の担当期間は、一週間など比較的短いスパンで交代していくことが多いです。

特に「日直当番」は一日ごとに1人あるいは2人ずつ交代して、仕事を行います。

交代しながらさまざまな役割を経験することで、子どもたちは「責任をもってやりとげる力」や「友達と協力する力」を、自然と身につけていくのです。

係活動の特徴

係活動は、学級生活を共に楽しく豊かにするために児童が仕事を見いだし、創意工夫して自主的,実践的に取り組む活動です。

日直当番や掃除当番などの「やらなければならない仕事(=当番活動)」とは違い、係活動は「こんなことをしたらクラスがもっと楽しくなるかもしれない!」という思いから始まる「やりたい仕事」「好きな仕事」「得意な仕事」です。

係の種類や方法は、学級によって異なりますが、どれも共通しているのは、子どもたち自身が「どんな仕事が必要か?」「どうやったらうまくいくか?」を考え、話し合い、工夫して進めていくという点です。

係活動の特徴は、次の5つがあります。

- 学級をより良くするための創意工夫

- 児童が主体的に取り組む

- 個人の得意なことを生かせる

- 活動内容や方法を自由にできる

- 長期間にわたって継続する

①学級をより良くするための創意工夫

係活動のねらいは、学級の雰囲気を明るくしたり、仲間と楽しく過ごせる環境を作ったりすることです。

毎日の学級生活の中で、ちょっとした笑いや楽しみ、安心感があると、子どもたちは自然と前向きに学び、生活することができます。

そのため、子どもたちが自分の発想やアイデアを活かして工夫することが重要になります。

②児童が主体的に取り組む

係活動は、先生から与えられた「やらされる仕事」ではありません。

子どもたち自身が、「こういう係があったらいいな」「こんなことをしてみたいな」と考え、自ら進んで取り組む活動です。

そのため、「どんな係をつくるか?」「どんな活動をしていくか?」「誰が担当するか?」といったことは、学級会の中で子どもたちが意見を出し合って決めます。

③個人の得意なことを生かせる

係活動の魅力は、子どもたち一人ひとりの個性や得意なことを生かして、学級に貢献できることです。

たとえば、絵を描くのが好きな子は「イラスト係」、文章を書くのが得意な子は「新聞係」、人を楽しませるのが得意な子は「レク係」など、自分の良さを発揮して活躍できる場となります。

このように、子どもたちの個性や長所が学級の中で認められ、役に立つ経験は、自己肯定感や社会性の育成にも大きな意味をもちます。

④活動内容や方法を自由にできる

係活動では、活動内容や方法を子どもたち自身で自由に考え、実践していくことができます。

たとえば、「レク係」が「クイズ大会をやってみたい!」と企画したり、「新聞係」が「みんなの“今週の一言”を集めて載せよう!」とアイデアを出したりすることができます。

このように、決まった型にとらわれず、自分たちで考えて実行に移すことができる活動だからこそ、想像力や企画力が自然と育まれます。

⑤長期間にわたって継続する

係活動は、基本的に学期を通して継続的に行う活動です。

日直当番や給食当番、掃除当番のように日替わりや週替わりで交代するものではなく、一つの係を長い期間担当するからこそ、「計画を立てる→実行する→改善する」という経験を積み重ねることができます。

活動が続く中で、「うまくいかなかった」「もっとこうすればよかった」というふり返りをもとに、次の活動に工夫を加えたり、友達と相談して改善したりする中で、継続力や責任感、仲間と協力する力が育っていきます。

【表】当番活動と係活動の違い

| 当番活動 | 係活動 | |

|---|---|---|

| 目的 | 学級生活を円滑に運営するため | 学級生活を楽しく豊かにするため |

| 内容 | 日直当番、給食当番、掃除当番、一人一役当番など | 新聞係、誕生日係、レクリエーション係、クイズ係など |

| 決め方 | 学級経営方針や子どもたちの実態に合わせて、先生が決めることが多い | 学級会などで話し合い、子どもたちで決める |

| 担当者 | 全員が公平に分担する(輪番制) | 子ども自身で選び、やりたいことや好きなこと、得意なことを生かす |

| 進め方 | ルールや手順が決まっている | 子どもたちで計画を立て、工夫しながら自由に取り組む |

| 期間 | 一日あるいは一週間ごとに交代 | 学期で継続する |

当番活動と係活動は、どちらも学級生活に欠かせないものです。

それぞれの活動を一言で表すと、次のようにまとめることができるでしょう。

- 当番活動…学級生活を円滑に運営する活動(やらなければならない仕事)

- 係活動…学級生活を楽しく豊かにする活動(やりたい仕事)

当番活動と係活動を分ける理由

どうして、当番活動と係活動を分けなければならないの?

【特別活動編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説の71ページには、以下のように示されています。

したがって,当番活動と係活動の違いに留意し,教科に関する仕事や教師の仕事の一部を担うような係にならないようにすることが大切である。例えば学級新聞係や誕生日係,レクリエーション係など,学級生活を共に楽しく豊かにするために創意工夫しながら自主的,実践的に取り組むことができる活動を行うようにする。

学級の仕事には当番活動と係活動がありますが、それぞれの役割が混ざらないように区別することが大切です。

なぜなら、先生の指導の視点が変わるからです。

先生の指導の視点は、次の3つがあります。

- 指導のねらいが異なる。

- 子どもの育成に関わる部分が異なる。

- 評価やふり返りの視点が異なる。

①指導のねらいが異なる

当番活動は、学級全体の生活がスムーズに回るように支えるための、言わば「学級の基盤」を整える役割を担う活動です。

黒板をきれいにする、水やプリントを配る、日直として日々の進行を支えるなど、日常的で必要不可欠な仕事を分担して行うことで、責任感やルールの大切さを学びます。

そのため、全員が公平に役割を分け合い、与えられた責務を果たしていくことが求められます。

これに対して、係活動は「学級をもっと楽しく、もっと豊かにしたい」という思いを出発点に、子どもたち自身がアイデアを出し合いながら創り上げていく活動です。

たとえば、新聞係やレクリエーション係など、自分たちの興味や得意なことを生かしながら工夫を凝らし、クラスに笑顔や活気を生み出すことを目的としています。

このように、それぞれの活動がもつ目的や性質が異なるにもかかわらず、同じようなやり方で指導したり、取り組ませたりしてしまうと、やらされ感や不公平感につながってしまうのです。

②子どもの育成に関わる部分が異なる

当番活動は、ある程度決まった役割を淡々とこなすことが基本になります。

しかし、係活動では「何をするか」「どうやってやるか」を自分たちで考え、話し合い、実行していくプロセスが重視されます。

つまり、係活動の意義は結果よりも過程にあり、子どもたちが試行錯誤を繰り返しながら、自分たちで学級をより良くしていこうとする「自治的な姿勢」こそが最も大切なのです。

ところが、係活動を当番活動と同じように「割り当てられた仕事」として扱ってしまうと、子どもたちの自由な発想や主体的な意欲がそがれてしまいます。

結果的に「やってもつまらない」「どうせ決まったことをやるだけ」という受け身の態度が生まれ、活動そのものへの関心も次第に薄れてしまうおそれがあります。

③評価やふり返りの視点が異なる

当番活動では、「自分の担当の日にきちんと仕事を果たせたか?」「ミスなく責任を全うできたか?」といった、行動面や継続性に注目してふり返ることが多くなります。

一方で、係活動は「どんなアイデアを出したか?」「クラスにどんな変化や効果をもたらしたか?」といった、子どもたちの創意工夫や実践の質、そして学級への影響に注目する必要があります。

仮にこの視点を混同してしまい、例えば「きちんと毎週同じことをやったかどうか?」だけを基準に係活動を評価してしまえば、アイデアを出して挑戦した子や、仲間と協力して学級に良い変化をもたらした子の努力が見過ごされてしまうことになりかねません。

これは、子どもの学びへのモチベーションを下げてしまう原因にもなります。

まとめ

今回は当番活動と係活動の明確な違いについて紹介しました。

- 当番活動は「やらなければならない仕事」、係活動は「やりたいと思って取り組む仕事」だということ

- 当番活動は公平に分担、係活動は子どもの主体性や工夫を大切にすること

- ふり返りや評価の視点も異なり、それぞれに合った関わり方が必要だということ

なんとなく似ているように感じる2つの活動ですが、意味もねらいも異なります。

当番活動と係活動の違い理解しておくことが、子どもたちのやる気を引き出し、学級をうまく回していくためのカギになります。

ただ割り振るだけの「仕事」ではなく、子どもが意味をもって取り組める「活動」に変えていくことが、先生の大切な役割です。

明日からの学級づくりに、ぜひ今日の学びを活かしていきましょう!