【実録】学校の職員会議の改善策8選!長引く問題か解決

どうも、まっつーです。

学校現場で働いていると、「いつも職員会議に時間がかかってしまう?」「わざわざ全職員が集まって会議をする必要があったのだろうか?」と感じることはありませんか?

特に忙しい時期だと、「職員会議が長くてヘトヘト…」「他の仕事をやりたいのに…」という先生も多いかもしれませんが、実は会議の質を高めて、時間を短縮するコツはたくさんあります。

今回の記事は、職員会議の6つの問題点と8つの改善策を紹介し、ムダを減らして効果的に進めるためのポイントをわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- ダラダラ長い職員会議をなんとかしたい

- 無駄のないスムーズな会議運営のコツを知りたい

- 初任者や若手教員の意見も大切にしたい

この記事を読めば、職員会議を「建設的で前向きな時間」に変える方法がわかり、チーム学校として効率的に仕事を進めることができるようになります。

この記事を書いた人↓

職員会議とは何か?

職員会議を学校に設置することは、「学校教育法施行規則第48条」によって次のように示されています。

第四十八条

1項 小学校には、設置者の定めるところにより、①校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、②校長が主宰する。

①校長の職務の円滑な執行に資するため

職員会議とは、校長先生が学校をスムーズに運営するために、先生たちの力を借りて話し合う大切な会議のことです。言い方を変えれば、学校という大きなチームをうまく動かすために、校長先生が「先生たちの声を聞き」「方針を伝え」「情報を共有する」ための時間とも言えます。

ただし、ここで重要なのは、最終的に「決める」のは校長先生ということです。

たとえば、行事の進め方やルールづくりについて、職員会議で先生たちが意見を出し合うことはあります。

けれど、その意見をもとにどうするかを決めるのは校長先生の役目になります。これは、「責任を持って判断する立場」としての校長先生の仕事だからです。

つまり、職員会議は「みんなで決める会議」ではなく、校長先生がよりよい判断をするための“サポート役”というイメージの方がわかりやすいでしょう。

職員会議がしっかりと機能すれば、校長先生と先生たちが同じ方向を向き、チーム学校として一体感をもって動くことができます。

その結果、子どもたちの学校生活も、より安心で楽しいものになっていくのです。

②校長が主宰

主宰とは、簡単に言えば「中心となって進める人」「全体のまとめ役」のことです。

つまり、「校長が主宰する」というのは、その職員会議の中心に立ち、方向を決め、責任をもって進めていくのが校長先生だという意味です。

だから、職員会議の場でも校長先生は次のようなことを示しながら、決定へと導く役目があるのです。

※職員会議は校長先生が主宰しますが、実際の進行は教務主任や各学年の担当者(交代制)が司会を務めるケースがほとんどです。

職員会議の役割

職員会議には、次のような3つの大切な役割があります。

- 校長先生が学校の方針を伝える場

- 校長先生が先生たちの意見を聞く場

- 先生同士が連絡し合う場

これらはすべて、校長先生が学校を円滑に運営していくために、先生たちの力を借りて進めていくための機能です。

校長先生が学校の方針を伝える場

学校には、その年度ごとの教育目標や重点目標、学校経営方針があります。

たとえば「学力向上をめざす」や「人間関係づくりに力を入れる」など、どんな考え方で学校を動かしていくのかを、校長先生が先生方に伝える場です。

それによって、先生たちが同じ方向を向いて指導できるようになります。

校長先生が先生たちの意見を聞く場

校長先生が何かを決めるときに、現場で子どもたちと関わっている先生たちの声を聞くことで、よりよい判断をすることができます。

たとえば、行事の進め方やルールの見直しなどについて、実際に関わる先生たちから「このやり方の方が安全だと思います」「この流れでやれば時間内で実施できます」といった意見を聞くことは、とても大切です。

先生同士が連絡し合う場

学校では、学年ごと・教科ごとに分かれて活動していますが、職員会議の場で情報を共有することで、学年を超えた連携や全体の足並みをそろえることができます。

行事の準備や時間割の調整、安全指導の方法など、全体で確認しておくべきことを共有する場でもあります。

職員会議で話し合えること・できないこと

職員会議では、学校全体に関わることについて情報を共有したり、意見を出し合ったりすることができます。

ただし、すべてのことが自由に話し合えるわけではなく、話題にしてよいこと・してはいけないことがあるので注意が必要です。

これらは、校長先生が責任をもって判断するべき「専決事項」とされており、職員会議で多数決をとったり、決定を縛ったりすることはできません。

職員会議の6つの問題点

職員会議には、次の6つの代表的な問題点が挙げられます。

- 話し合いが長く、時間に見合った成果が出にくい。

- 一部の職員だけが発言し、他の職員は黙っている。

- 情報共有だけで、双方向のやりとりが不足している。

- 職員会議の目的やゴールが曖昧なまま進む。

- 職員会議が「習慣的・形式的」になってしまっている。

- デジタルツールが活用されていない。

もちろん、学校ごとに抱える課題や悩みは異なりますが、「これはうちの学校にも当てはまるかも」と感じる点がいくつかあるのではないでしょうか。

①話し合いが長く、時間に見合った成果が出にくい

職員会議は本来、学校運営に必要な情報共有や意見交換を効率的に行う場であるべきですが、話し合いが長時間に及ぶ割に、結論や実行に結びつかないことがあるという問題があります。

たとえば、今年度の運動会の種目について話し合う場合、「去年と同じでいいのか?」「時短にした方がよいのか?」「保護者の意見も取り入れるべきか?」といった意見が自由に出された結果、最終的な結論が出ないまま時間切れになることがあります。

さらに深刻なのは、そもそも職員会議が予定された時間内に終わらず、時間を過ぎても続行されるケースが多いという点です。

会議が長引くと、放課後に予定していた学年会の準備や教材づくり、保護者への連絡対応など、本来別の時間で進めるべき仕事にしわ寄せが生じることになります。

このような状況が続くと、「何のために集まったのかがわからない」「結局、持ち帰り仕事が増えるだけ」といった声が増え、先生たちのモチベーションや仕事の効率を大きく下げる原因にもなります。

②一部の職員だけが発言し、他の職員は黙っている

職員会議では、誰でも自由に発言できるように配慮されていますが、実際には特定の先生(立場の強い先生、発言力のある先生)だけが意見を述べ、他の先生が発言しないという現象がよくあります。

たとえば、「生活指導のルールを見直す」という議題の際、学年主任や生活指導主任、教務主任が中心となって意見を出し合い、特に若手の先生や異動してきたばかりの先生は一言も発言できないまま会議が終わってしまうことがあります。

また、発言しづらい雰囲気があり、「こんなこと言ったら反論されるかも」「波風を立てたくない」と感じて、本当は問題意識を持っているのに発言できない先生がいるというケースもよくあります。

このような状況が続くと、「どうせ意見しても通らない」「場の空気を乱したくない」という雰囲気が生まれ、多様な視点や現場のリアルな課題が埋もれてしまいます。

③情報共有だけで、双方向のやりとりが不足している

職員会議で扱う議題の中には、すでに決まっている内容をただ「伝えるだけ」「確認するだけ」といった一方向の伝達で終わるものも多く見られます。

たとえば、「来月の避難訓練の流れについて」の議題で、資料を読み上げるだけで「この内容で実施します。以上です。」と進行されてしまうケースがあります。

このように、すでに決定されたことを“報告するだけ”の会議が続くと、「これ、職員会議じゃなくて資料を配付するだけでよかったのでは?」という疑問が生じます。

本来、現場での課題や工夫を出し合うべき会議の価値が薄れ、「参加する意味のない時間」と感じさせてしまう要因になります。

④職員会議の目的やゴールが曖昧なまま進む

職員会議では、「何を決めたいのか?」「どのような結論を目指すのか?」など目的やゴールがはっきりしないまま話し合いが始まってしまうことがあります。

これにより、話が広がる一方で、結論にたどり着けないという問題が生じます。

たとえば、「今後のICT活用の活用」といった曖昧なテーマで会議が行われる場合、「一人一台端末の使い方」「Wi-Fiの不安定さ」「研修のあり方」など多くの話題が出てきてしまい、結局何を決めたかったのか分からないまま時間切れになることがあります。

これでは、会議を通して現場が動いていくどころか、混乱や疲弊感だけが残ってしまう結果になりかねません。

⑤職員会議が「習慣的・形式的」になってしまっている

職員会議が「毎週◯曜日に必ず実施」とルール化されている学校もありますが、その目的や必要性が曖昧なまま、“とりあえず開く”という形式だけが残ってしまうことがあります。

たとえば、議題がほとんどないのに会議が開催され、「今日は特に大きな内容はありませんが…」という前置きで、簡単な事務連絡が淡々と行われて終わるという状況が続くと、

「この時間、本当に必要?」「もっと子どもと関わる時間に使えたのでは?」と感じる先生も多くなります。

やることが目的(手段の目的化)になってしまっている職員会議は、形骸化しやすいのが現実です。

⑥デジタルツールが活用されていない

現代の会議では、オンライン会議やチャット、共有ドキュメントなどのICT活用が一般化していますが、依然として紙の資料と対面での職員会議が中心となっているケースが多く見られます。

たとえば、簡単な事務連絡も全職員を集めて口頭で伝える必要があり、情報共有が「非効率」かつ「繰り返し」になってしまうこともあります。

「この連絡、また聞いた気がする…」「このためだけに集まったの?」という声が出るような状況では、先生の時間と労力が無駄になってしまい、ストレスの原因になります。

職員会議の質を高めて効率化を図る方法8選

前述した職員会議における6つの問題点を改善し、質を高めていくためには、次の8つの方法を取り入れることが効果的です。

- 時間を区切り、必ず終了時刻を守る。

- 職員会議の目的をはっきりさせる。

- ペーパーレス化を進める。

- すべてを職員会議で決めようとしない。

- 意見しやすい雰囲気をつくる。

- 決定事項を明確にし、全員で共有する。

- 話し合いに優先順位をつける。

- 会議後にふり返る時間をつくる

たとえ全てを一度に改善できなくても、できる部分から少しずつ取り組むことで、職員会議の効率化が進み、学校全体の一体感も自然と高まっていきます。

①時間を区切り、必ず終了時刻を守る

放課後に設定されている職員会議が長引いてしまうと、教材研究や授業準備、事務作業、保護者対応などの時間が削られてしまい、結果的に先生の仕事全体にしわ寄せが生じて、残業(時間外在校等時間)が必須になります。

そうならないようにするためには、最初に「◯時には必ず終わります」と全員に明言しておくことがとても効果的です。

時間が限られていると分かっていれば、話す側も聞く側も自然と集中力が高まり、話し合いが引き締まります。

さらに効果的なのが、会議資料の中に「時間配分」を明記しておく工夫です。

このように、時間の見通しが持てる資料を準備しておくと、会議全体にリズムが生まれ、進行役だけでなく参加者全員が時間を意識しながら参加することができます。

②職員会議の目的をはっきりさせる

職員会議をよりよいものにするために、まず意識したいのが「この会議は何のために開かれるのか?」という目的を明確にすることです。

「今回の会議ではどのような話し合いをしたいのか?」「何を決める必要があるのか?」「決めたら誰が何をする必要があるのか?」が曖昧なまま始まってしまうと、話題があちこちに広がり、結論が出ないまま時間だけが過ぎてしまうこともあります。

たとえば、「運動会実施案について話し合う」という目的があるのなら、

このような話し合う項目を事前に絞っておくだけで、会議全体の流れに見通しが持てるようになります。

目的がはっきりしていれば、参加者一人ひとりが「自分はどんな意見を求められているか?」「何を持ち帰って学年間で話し合うべきか?」に意識を向けることができ、時間を有効に使った中身の濃い話し合いにつながります。

③ペーパーレス化を進める

従来の職員会議では、会議のたびに資料を人数分コピーし、机の上に積んで配布するという光景が当たり前でしたが、現在「ペーパーレス化(紙を使わない工夫)」が着実に進んでいます。

ペーパーレス化には、3つのメリットがあります。

- 印刷しないからこそ得られる時間

- 事前に資料に目を通す習慣が育つ

- 情報の修正・追加が簡単でスムーズ

印刷しないからこそ得られる時間

職員会議で使う資料を紙で配る場合、1回の会議だけでもかなりの手間と時間がかかります。

人数が多い学校ほど、「資料を印刷する→ホチキスでとじる→各机に配る」という作業量は増え、特定の先生の負担になってしまうこともありますが、ペーパーレスの会議では、その作業がすべて不要になります。

資料は事前にデジタルで配布され、タブレットやパソコンで閲覧できるため、印刷・準備・配布に使っていた時間を削減できます。

また、資料がデジタルで配布されることで、出張などの理由で会議に参加できない先生でも同じ情報にアクセスできるというメリットもあります。

事前に資料に目を通す習慣が育つ

紙の資料の場合、「当日配られて、その場で初めて読む」という流れがどうしても多くなりがちです。

資料の内容を確認する時間が限られているため、「その場で内容を理解し、意見も出す」というのはなかなか難しいことです。

一方、ペーパーレス会議では、資料が事前に共有されることが前提です。

先生たちは、自分の時間に合わせて落ち着いて資料を読み、必要に応じてメモを書き込むことができます。

事前に内容を把握した上で会議に参加することで、話し合いがより深まり、建設的な意見が出やすくなるのです。

情報の修正・追加が簡単でスムーズ

紙の資料を配布したあとに、内容の修正や追加が何度も発生すると、「どれが最新のバージョンなのか分からない」「どの資料を処分すればいいのか判断できない」といった混乱が起こりがちです。

特に複数の資料が机上やファイルに混在していると、誤って古い情報を参照してしまうリスクも高まります。

その点、デジタル資料であれば、修正があった際に最新版をすぐにアップロードし、一斉に共有するだけで完了します。

共有されたリンクやクラウド上のファイルを開けば、常に最新の内容が確認できるため、旧版との混在や誤使用の心配がありません。

※資料(ファイルデータ)を職員間で情報共有する方法については、後述の見出し「職員会議の資料をデータで共有する方法」で詳しく解説します。

④すべてを職員会議で決めようとしない

職員会議であれもこれも一気に決めようとすると、どうしても一つひとつの議題が浅くなり、逆に時間だけがかかってしまうことがあります。

「その件は学年会で詰めてください」「◯◯委員会でたたき台をつくってから持ってきてください」といった形で、分担できるものは小さな会議に任せておくことも大切です。

また、「一部の先生が詳しい内容」や「専門的な視点が必要な案件」は、まずはその担当者に検討してもらい、職員会議では確認や合意だけにとどめることで、全体の時間とエネルギーの節約につながります。

会議は「その場で一から十まで決める場」ではなく、「方向性を確認し、次につなげる場」として位置づけると、話し合いがよりスムーズに進みやすくなります。

⑤意見しやすい雰囲気をつくる

発言する人が毎回限られてしまうと、職員会議は“聞くだけの時間”になってしまいます。

特に、若手の先生や異動してきたばかりの先生が意見を言いにくい雰囲気だと、多様な視点が出づらくなり、話し合いの幅が狭くなってしまいます。

まずは「どんな意見も大事にされる場」であることを、校長先生や司会者が明言し、発言を受け止める姿勢を全体で共有することが重要です。

「この時間はブレスト(自由な意見交換)の時間です」などと宣言してから話し合いに入るだけでも、心理的な安心感が生まれます。

また、挙手をして発言する方法だけにこだわからず、次のようにバリエーションを持たせることで、立場に関係なく声を出せる会議に近づきます。

⑥決定事項を明確にし、全員で共有する

職員会議での話し合いがどれだけ充実していても、「結局、何が決まったのか分からない」という状態では意味がありません。

話し合いの終わりには、必ず「ここまでのまとめ」や「確認事項」を整理して伝えるようにしましょう。ここは司会の力量が問われるところです。

たとえば、「○月○日◯時間目の避難訓練は、予定通り10:00に実施。雨天時は◯月◯日◯時間目に延期になります」といったように、行動に直結する情報を具体的に、簡潔に伝えることがポイントです。

また、議事録をその日のうちに共有し、全員がアクセスできるようにしておけば、うっかりミスや情報の行き違いも防げます。

さらに、「これはまだ検討段階で、決定ではない」という情報もきちんと区別しておくことで、誤解や混乱の防止にもつながります。

⑦話し合いに優先順位をつける

すべての議題を同じように扱ってしまうと、大事な議題に十分な時間が取れなくなることがあります。

そのため、会議の中で「特に話し合って決める必要のある議題」「報告だけで済む議題」など、あらかじめ優先順位をつけておくことが大切です。

前年度と内容がほとんど変わらない事項や、特に話し合いが必要ないものについては、職員会議の議題にするのではなく、職員朝会や職員夕会で簡潔に報告するなど、柔軟に対応することが望ましいでしょう。

こうしたメリハリをつけることで、時間とエネルギーの使い方が整理され、会議全体が引き締まります。

⑧会議後にふり返る時間をつくる

会議が終わったら、「これで終わり」ではなく、短時間でもふり返りの時間をつくることが効果的です。

「会議の目的は達成できたか?」「話し合いの進め方はどうだったか?」「もっとよい方法はなかったか?」など、次回への改善点を見つける視点をもつことで、会議の質は少しずつ向上していきます。

簡単なアンケートや振り返りメモなどでもかまいません。

「振り返って、次に活かす」習慣が、会議だけでなく職員文化全体の質を高めていきます。

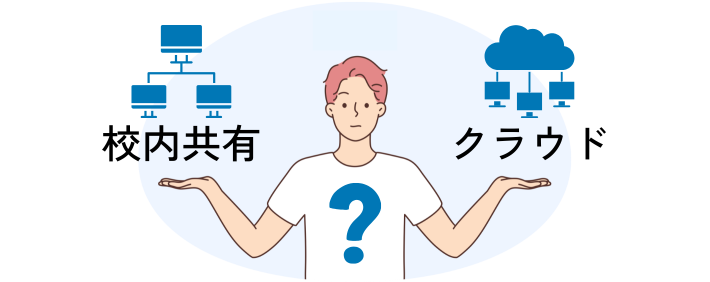

職員会議の資料をデータで共有する方法

職員会議の資料を情報共有する方法は、次の2つです。

- 校内パソコンの共有フォルダ…学校のパソコンネットワークの中にある全員で見られるフォルダ(場所)にファイルを保存しておく方法

- クラウド(オンライン上の保存スペース)…インターネットにつながっていれば、どこからでもアクセスできる「オンラインの共有フォルダ」を使う方法(代表例:Googleドライブ、Microsoft OneDrive)

校内パソコンの「共有フォルダ」を使う

学校のパソコンは、すべてが1つのネットワークでつながっており、「共有フォルダ」や「共通フォルダ」「校内フォルダ」などの名前がついたフォルダがあります。

- 校内のパソコンで「共有フォルダ」を開く。(デスクトップや「PC」内にあります)

- 「職員会議資料」「○月行事計画」など、目的に応じたフォルダを作成し、開く。

- 自分が作成したWordやPDFなどのファイルを、そこにドラッグ&ドロップ(またはコピー)して保存する。

- 他の先生は、自分のパソコンから同じフォルダを開けば、そのファイルを見たり印刷したりできる。

- エクスプローラーで目的のファイルを右クリックし、「パスのコピー」を選択する。

- Word文書を開き、リンクを貼りたい場所にカーソルを置く。

- 右クリック →「ハイパーリンク」→「ファイルまたはWebページにリンク」

- コピーしたパスを貼り付けて「OK」

- 校内の他の先生がWordを開いたときに、クリックすれば該当ファイルが開くことができる。

※ただし、共有フォルダの場所やファイル名を後から変更するとリンクが切れるため注意が必要です。

校内のネットワークに接続されている端末からのみアクセスできる仕組みであれば、外部からの不正アクセスのリスクが低いため、セキュリティ面では安心です。

しかし、校外からはアクセスできないため、自宅や出張先などから作業を行うことはできません。

クラウド(GoogleドライブやOneDriveなど)を使う

クラウドとは、「インターネット上の共有フォルダ」のことです。ログインすれば、校内だけでなく自宅や出張先などの校外からでもアクセスできます。

- 自分のGoogleアカウント(Gmailなど)でGoogleドライブにログインする。

- 「新規」→「フォルダを作成」で、共有用のフォルダを作る。(例:職員会議共有フォルダ)

- 会議資料や画像ファイルをアップロードする。(ドラッグ&ドロップでOK)

- フォルダを右クリックして「共有」を選び、他の職員のメールアドレスを入力してアクセス権を設定する。(編集できる/閲覧のみなどの権限も選べます。)

- 他の先生はそのリンクを開けば、資料を確認・ダウンロード・コメントできる。

- 自分のMicrosoftアカウント(Outlookなど)でOneDriveにサインインする

- 「新規」→「フォルダー」で、共有用のフォルダーを作成する。(例:職員会議共有フォルダ)

- WordやExcel、PDFなどの資料ファイルをアップロードする(ドラッグ&ドロップで簡単にアップできます)

- 共有したいフォルダーを右クリック→「共有」を選択し、他の職員のメールアドレスを入力してアクセス権を設定する。(編集できる/閲覧のみなどの権限も選べます。)

- 他の先生は、送られたリンクを開くだけで、資料の確認・ダウンロード・編集・コメントなどが可能になる。

校外からでも自分の端末を使って操作すれば、資料の修正や追加をリアルタイムで反映させることができます。

ただし、外部からのアクセスによって情報漏洩や不正利用のリスクが高まるため、アカウントの管理やセキュリティ対策は欠かせません。

まとめ

今回は職員会議の6つの問題点と8つの改善策を紹介し、ムダを減らして効果的に進めるためのポイントについて紹介しました。

- 職員会議には「時間がかかる」「発言が偏る」「目的が曖昧」など、学校現場ならではの課題があること

- 小さな工夫の積み重ね(目的の明確化・時間の意識・ペーパーレス化・意見の出しやすさなど)によって、職員会議の質を高めて効率的に進めることができること

- 校内の共有フォルダやクラウドを活用して、職員会議の資料のデータを共有すること

この記事を読んだことで、「毎回の会議が長くてつらい」「話がまとまらなくてモヤモヤする」と感じていた先生方も、職員会議の目的や進め方を見直すヒントがつかめたのではないでしょうか。

職員会議は、ただの連絡や報告の場ではなく、先生たちが同じ方向を向いて、チームとして動くための大切な時間です。

だからこそ、ムダを減らし、本当に必要な話し合いに集中できるようにすることで、子どもたちのためによりよい教育活動につなげていくことができます。

職員会議に、今回の記事で紹介した内容を活用していただければ、先生たちの働き方と学校全体の雰囲気が少しずつ変わっていくでしょう。