【秘訣】読書活動で子どもの読書量や本好きを増やす方法7選と指導のポイント

どうも、まっつーです。

学級で読書をするように促しているけど、「子どもたちが本を読んでくれない…」「読書の時間を作っても、楽しそうにしていない…」「読書が習慣化しない」と悩みを感じたことはありませんか?

実は、文部科学省や文化庁が公表しているデータでも、子どもの読書量は年齢が上がるにつれて大きく減っていることがわかっています。

今回の記事は、読書活動の現状と目的を踏まえながら、学級で実践できる具体的な読書活動7選と指導のポイントをわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 子どもたちの読書量を増やしたいが、方法がわからない

- 読書嫌いな子にどう関わればいいか悩んでいる

- 学級で読書の時間を充実させたいと考えている

- 読書環境づくりの実例を知りたい

この記事を読めば、読書活動の「意味」だけでなく、「日々の実践でどう工夫するか?」がわかり、子どもたちが本と仲よくなる学級づくりのヒントがたくさん見つかります。

この記事を書いた人↓

子どもが本を読まない!?

令和5年3月28日に通知された「第五次 子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(本文)」の4〜5ページによれば、子どもの読書活動の現状が次のように示されています。

小学4年生から高等学校3年生を対象とした、5月における1か月間の平均読書冊数に関する調査によると、推進法が制定された平成 13 年度と令和4年度を比較すると、小学生 6.2 冊から 13.2 冊、中学生 2.1 冊から4.7 冊、高校生 1.1 冊から 1.6 冊と、いずれの学校段階においても読書量は令和4年度の方が多い。第四次基本計画の初年度に当たる平成 30 年度(小学生 9.8 冊、中学生 4.3 冊、高校生 1.3 冊)と比較しても、令和4年度の読書量の方が多い。

第四次基本計画において、1か月に本を1冊も読まない子どもの割合(以下「不読率」という。)について、令和4年度に、小学生2%以下、中学生8%以下、高校生 26%以下とするという目標を掲げた(小学4年生から高校3年生を対象)。これに対し、令和4年度、小学生6.4%、中学生18.6%、高校生 51.1%であり、いずれの学校段階でも、数値目標までの改善は図られていない。(後略)

令和4年度の「子どもたちの読書活動の現状」を分かりやすくまとめると、次のような表になります。

| 小学生 | 中学生 | 高校生 | |

| 1か月間の平均読書冊数 | 13.2 冊 | 4.7 冊 | 1.6 冊 |

| 不読率(1ヶ月間読書0冊の子の割合) | 6.4% | 18.6% | 51.1% |

この表をご覧になって、「子どもたちの読書量は少ないな」「予想通りの結果だった」「思っていたより多いかもしれない」など、さまざまな感想をもたれたのではないでしょうか。ここでは、私なりの視点で考察してみたいと思います。

【考察】読書活動の現状と今後の課題

令和4年度に実施された調査によれば、小学4年生から高校3年生を対象とした5月の1か月間の平均読書冊数は、小学生13.2冊、中学生4.7冊、高校生1.6冊という結果でした。

この数字から、小学校段階では比較的活発な読書習慣(3日に1冊読書するペース)が形成されている一方で、学年が上がるにつれてその読書量が急激に減少している実態が浮かび上がります。

さらに注目すべきは、1冊も本を読まなかった子どもの割合(不読率)の数値です。

令和4年度では、小学生6.4%、中学生18.6%、高校生においては実に51.1%と、高校生の約半数以上が「1冊も読まない」という状況にあります。

このような状況から、読書活動の推進においては、単に平均冊数を引き上げることにとどまらず、「読書ゼロ」の子どもをいかに減らしていくかという観点が極めて重要であることがわかります。

特に中学生・高校生では、進学や部活動などの多忙さに加え、スマートフォンやSNSといったデジタルメディアの浸透によって、読書の優先順位が下がっている可能性が高いでしょう。

こうした背景を踏まえれば、読書への関心を高め、習慣化を促すための仕組みづくりが急務だと言えるでしょう。

読書をする目的

子どもたちがなかなか読書をしないからといって、先生や保護者など周りの大人が「本を読みなさい」「読まなきゃいけないよ」と言うだけでは、子どもたちの心には響きません。

子どもから「何のために読書をする必要があるの?」と聞かれたら、どう答えればいいのかな?

「子どもの読書活動の推進に関する法律」の第二条には、読書活動の基本理念が示されているんだ。

子どもの読書活動の推進に関する法律

(基本理念)

第二条 子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、①言葉を学び、②感性を磨き、③表現力を高め、④創造力を豊かなものにし、⑤人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。

これをもとに考えると、読書をする目的は次の5つです。

- 言葉を学ぶことができる

- 感性を磨くことができる

- 表現力を高められる

- 想像力を豊かなものにできる

- 人生をより深く生きる力を身につける素地を養える

①言葉を学ぶことができる

読書活動におけて「言葉を学ぶ」とは、子どもたちが本を読む中で、新しい言葉に出会い、その意味や使い方を自然に身につけていくことを指します。

たとえば、子どもが物語の中で「しょんぼり」「はっとする」「胸がいっぱいになる」といった言い回しに出会ったとします。

こうした言葉は、日常会話の中ではあまり使われないかもしれませんが、物語の流れや登場人物の気持ちを通して、その言葉がどんな場面で使われるのかを、感覚的に理解することができます。

また、登場人物のせりふや行動を読むことで、「人に気持ちを伝えるときには、どんな言い方があるか?」「相手にやさしく話すには、どんな言葉を選ぶとよいか?」といった、人との関わりに必要な“言葉の選び方”を学ぶことができます。

②感性を磨くことができる

読書活動における「感性を磨く」とは、子どもたちが本の世界に触れることで、心の動きに気づき、物事を深く感じ取る力を育てることです。

たとえば、ある登場人物が友だちとの別れに涙を流す場面を読んだとき、その子の悲しみやさみしさに心を寄せ、「かわいそう」「自分だったらどう思うかな?」と考えることで、他人の気持ちに気づく心が育っていきます。

また、自然や季節の美しさが描かれた場面を読んだときには、「きれいだな」「なんだか静かな気持ちになる」といった、目に見えない“心の感じ方”*がゆっくりと広がっていきます。

こうした経験は、日々の生活の中ではなかなか味わえないものなので、本を読むことで、子どもたちは普段は気づかない小さな出来事や、さまざまな人の気持ちにも感じられるようになります。

③表現力を高められる

読書活動における「表現力を高める」とは、子どもたちが本を読む中で、自分の気持ちや考えを、より正確に、より豊かに伝えられるようになることを意味します。

子どもたちは、日常の中で「うれしい」「悲しかった」「スゴイ」「ヤバい」といった言葉をよく使いますが、読書を通じて、たとえば「胸がじんとした」「心がポカポカした」「切なくなった」など、より細かく、ぴったりの言葉で自分の気持ちを伝える力が育っていきます。

また、読書を通じていろいろな言葉や言い回しに出会うことで、「こんなふうに言ったら伝わりやすいな」「この言葉は、感じがいいな」といった新たな発見が生まれます。

その積み重ねが、話す・書くといった場面での表現の幅を広げることにもつながります。

④想像力を豊かなものにできる

読書活動における「創造力を豊かなものにする」とは、子どもたちが本の世界を通して、見たことのない場面を思い描いたり、自分なりに物事を考えたりする力を育てることを意味します。

たとえば、ある物語を読んでいるとき、登場人物の住んでいる町や部屋の様子、天気やにおい、そのときの気持ちなどを、頭の中で思い浮かべることがあります。

これは、ただ文章を読んでいるのではなく、言葉からイメージを広げ、自分の中に世界をつくっているということです。

また、本を読み終えたあとに、「もし自分がこの主人公だったら?」「この続きって、どうなるんだろう?」と考えることで、子どもたちは自分で物語をつくったり、新しい展開を想像したりする力を育んでいきます。

さらに、知識や事実を扱う本を読むことで、「なぜこうなるのか?」「他にどんな方法があるか?」など、物事を別の角度から考える力も身についていきます。

⑤人生をより深く生きる力を身につける素地を養える

子どもたちは、読書を通して生き方や考え方を学び、自分らしく人生を歩んでいくための心の土台を育てることができるようになります。

本には、楽しい冒険や感動的な出来事だけでなく、つらい別れや悩み、葛藤など、さまざまな人生の場面が描かれています。

そうした物語や内容に触れることで、子どもたちは人の気持ちや生き方を想像し、自分の人生にも重ねて考える力を少しずつ育んでいきます。

こうした気づきの積み重ねによって、心の中に“生きるヒント”を少しずつ蓄えていくのです。

また、読書を通じて、さまざまな考え方や価値観と出会うことも大切です。

そうした多様な考え方に触れることで、子どもたちは「どれが正しいか?」ではなく、「自分ならどう考えるか?」を深く考えるようになります。

読書は「楽しい」「勉強になる」だけでなく、他にもたくさんの良いことがあるんだね。

小学校学習指導要領解説における各学年の「読書」

さらに「読書」について深く理解するためには、小学校学習指導要領解説を確認することで、子どもたちの学年や発達段階に応じた特徴が見えてきます。

【国語編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説の〔知識及び技能〕の「⑶ 我が国の言語文化に関する事項」には、各学年の「読書」について次のように示されています。

第1学年及び第2学年の「読書」

【国語編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説の56ページの記述内容です。

エ 読書に親しみ,いろいろな本があることを知ること。

第1学年及び第2学年では,読書に親しむことに重点を置いている。読書を通して,様々な知識や情報を得たり,自分の考えを広げたりすることができる力の育成を目指し,日常的に読書に親しむようにすることが大切である。そのためには,①読書を通して,新しい知識を獲得したり物語の世界を疑似的に体験したりできる読書の楽しさや面白さを感じることが大切である。

いろいろな本としては,例えば,物語,昔話,絵本,科学的な読み物,図鑑などが挙げられる。②表紙や題名,知りたいことや読んでみたい内容から本を選んで読むことを通して,身の回りにはいろいろな本があることを知ることが大切である。

なお,児童の発達や学習の状況に応じ,易しい読み物の読み聞かせやストーリーテリングなどを聞くことを通して,読書に興味をもつようにすることも考えられる。

①読書を通して〜面白さを感じること

読書を通して,新しい知識を獲得したり物語の世界を疑似的に体験したりできる読書の楽しさや面白さを感じること

子どもたちは本を読むことで、たとえば宇宙や恐竜、昔の人々の暮らしや世界各地の文化など、今まで知らなかったことに出会い、知識の世界を広げることができます。

また、物語では主人公になったつもりで冒険したり、悩みを乗り越えたり、喜びを分かち合ったりしながら、心の中でさまざまな体験をすることができます。

こうした読書体験は、実際に経験することが難しい出来事を安全に疑似体験できる貴重な機会となり、子どもたちは楽しさや面白さを感じることができます。

②表紙や題名〜本があることを知ること

表紙や題名,知りたいことや読んでみたい内容から本を選んで読むことを通して,身の回りにはいろいろな本があることを知ること

本を手に取るとき、「この表紙は面白そう」「このタイトルは気になる」と感じる気持ちが、読書への入り口となります。

自分で興味をもった本を選ぶことで、読書がより楽しくなり、学ぶ意欲も自然と高まっていきます。

そうした経験を通して、子どもたちは身の回りには物語の本、図鑑、絵本、詩集など、いろいろな種類の本があることに気づいていきます。

この「本の世界の広がり」を知ることは、これからの学びや豊かな感性を育てる大きな力になります。

第3学年及び第4学年の「読書」

【国語編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説の92ページの記述内容です。

オ 幅広く読書に親しみ,読書が,必要な知識や情報を得ることに役立つことに気付くこと。

第1学年及び第2学年のエを受けて,幅広く読書に親しみ,読書が知識や情報を得ることに役立つことに気付くことを示している。

幅広く読書に親しむとは,①多様な本や文章があることを知り,読書する本や文章の種類,分野,活用の仕方など,自分の読書の幅を広げていくことである。読書が,必要な知識や情報を得ることに役立つことに気付くためには,②読書によって,疑問に思っていたことが解決したり,新しい世界に触れて自分の興味が広がったりする楽しさを味わうことが大切である。

また,読書によって知識や情報を得るための基盤として,学校図書館などの施設の利用方法や,必要な本などの選び方を身に付けることも大切である。

①多様な本や文章〜幅を広げていくこと

多様な本や文章があることを知り,読書する本や文章の種類,分野,活用の仕方など,自分の読書の幅を広げていくこと

本には物語だけでなく、図鑑、伝記、科学の本、新聞、説明文など、さまざまな種類や分野があります。

こうした本や文章にふれる中で、「楽しく読む」「調べたいときに使う」「知識を深める」など、目的に応じた活用の仕方を身につけていくことができます。

自分に合った本だけでなく、少し難しそうな本や新しいジャンルにも挑戦することで、読書の幅を広げる力が育ちます。

この読書の広がりが、子どもたちの知識や感性を豊かにし、学びをより深いものへと導いていくのです。

②読書によって〜楽しさを味わうこと

読書によって,疑問に思っていたことが解決したり,新しい世界に触れて自分の興味が広がったりする楽しさを味わうこと

本を読むことで、「なぜ空は青いのか?」「どうして恐竜は絶滅したのか?」といった素朴な疑問にも答えが見つかり、知る喜びを感じることができます。

また、物語やさまざまなジャンルの本にふれることで、これまで知らなかった世界に出会い、自分の興味や関心がぐんと広がっていきます。

こうした読書体験は、知識を深めるだけでなく、「もっと知りたい」「もっと読んでみたい」という学びへの意欲を育てるきっかけにもなります。

だからこそ、子どもたちには、読書を通して新しい世界にワクワクする気持ちや、自分の世界を広げる楽しさをたっぷりと味わわせたいものです。

第5学年及び第6学年の「読書」

【国語編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説の131ページの記述内容です。

オ 日常的に読書に親しみ,読書が,自分の考えを広げることに役立つことに気付くこと。

第3学年及び第4学年のオを受けて,日常的に読書に親しむことや,読書が自分の考えを広げることなどに役立つことに気付くことを示している。

日常的に読書に親しむとは,①読書の楽しさや有効性を実感しながら,日常生活の中で主体的,継続的に読書を行うことである。

読書が,自分の考えを広げることなどに役立つことに気付くとは,②読書によって多様な視点から物事を考えることができるようになることに気付くことである。

本などの中の言葉は,時間や空間を超えて読者に伝わり,様々な物事を理解したり,書き手の多様なものの見方や考え方に触れたりすることを可能にする。それらの中から③自分を支える言葉を見付けたり,今までになかった考えを発見したりすることなどによって,読書の意義をより強く実感することができる。

①読書の楽しさ〜読書を行うこと

読書の楽しさや有効性を実感しながら,日常生活の中で主体的,継続的に読書を行うこと

本を読むことで、新しい知識を得たり、物語の世界を味わったりできる喜びを感じ、読書に対する前向きな気持ちが育ちます。

こうした読書体験を重ねることで、子どもたちは「本を読むと楽しい」「本からたくさんのことが学べる」という思いを自然と持つようになります。

そして、学校の読書の時間(図書の時間)などの特別な時間だけでなく、日常生活の中でも「ちょっと読んでみよう」と思えるようになり、読書が生活の一部になっていきます。

こうした主体的に、そして継続的に本と関わる力は、これからの学びや人生を豊かにしてくれる大きな財産になります。

②読書によって〜気付くこと

読書によって多様な視点から物事を考えることができるようになることに気付くこと

本を読むと、登場人物それぞれの立場や考え方にふれることができ、「こんなふうに感じる人もいるんだ」「こういう考え方もあるんだ」と新しい気付きが生まれます。

特に、自分とは違う意見や価値観に出会うことで、物事を一方向だけでなく、さまざまな角度から考える力が育ちます。

このような読書体験を重ねることで、子どもたちは広い視野を持ち、自分の考えを深めたり、他の人の意見にも耳を傾ける姿勢を身につけていきます。

だからこそ、読書を通して多様な世界にふれ、考える力を広げる大切さを伝えていきたいものです。

③自分を支える〜発見したりすること

自分を支える言葉を見付けたり,今までになかった考えを発見したりすること

本を読んでいると、「この言葉、なんだか元気が出るな」「この考え方、すごく素敵だな」「こんな見方もできるんだ」と、自分の気持ちに寄り添ってくれる言葉や、新しい価値観に出会うことがあります。

そうした出会いは、困ったときや迷ったときに自分を励ましたり、前に進む勇気を与えてくれます。

読書を通して、自分の考え方を深めたり、心の支えとなる大切な言葉を少しずつ集めていくことができるのです。

学級で読書活動を充実させる方法7選

子どもたちに読書活動の大切さや意味をどれだけ丁寧に伝えたとしても、身近に本がなかったり、本を読む機会がほとんどなかったりすれば、その思いはなかなか行動につながりません。

そこで、先生は「読書の目的を伝えること」と同じくらい、「本に出会える環境をつくること」に力を注ぐ必要があります。

ここでは、学級で読書活動を充実させる方法を7つご紹介します。

- 教室に学級文庫を置く

- 本の読み聞かせをする

- 読書をする時間を計画的に設定する

- 図書室を頻繁に使う

- 図書館に連れて行く

- 図書館の配送サービスを利用する

- 電子書籍を活用する

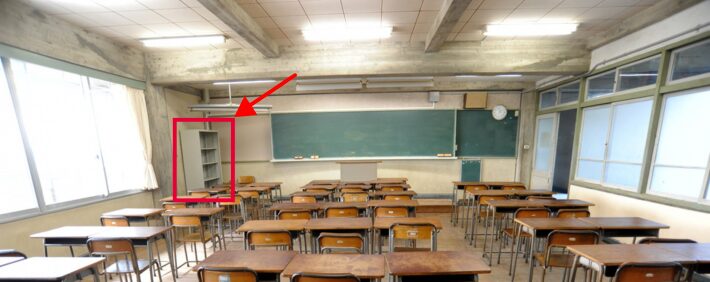

①教室に学級文庫を置く

子どもたちの読書量や本好きを増やすためには、教室の中に子どもたちがいつでも自由に読める本棚(学級文庫)を置いておき、読書活動を推進できる環境を整えることが重要です。

たとえば、教室の横や後ろのスペースに本棚を置いて、その中に物語や図鑑、絵本、マンガのような読み物をそろえます。

学校の図書室に行かなくても、休み時間やちょっとした空き時間に、すぐ手をのばして本が読める“読書のきっかけ”が、教室にあることが大きなポイントです。

特に、あまり本を読まない子や、どんな本を読めばいいかわからない子にとっては、本と出会うチャンスをぐっと広げることになります。

- 前年度の学年の学級文庫を引き継ぐ

- 保護者に呼びかけて不要な本を寄付してもらう

- 学校の図書室で不要になった本を引き取る

- 地域の図書館に連絡して、廃棄予定の本がないか問い合わせる

教室に本棚を設置する際には、地震などの災害時にも安全であるよう、耐震性を十分に考慮する必要があります。

また、学級文庫の設置や運用については、教職員全体で共通理解をもって取り組むことが大切です。

できることなら、すべての教室に学級文庫として使える本棚が整っているのが理想的ですが、教室の広さやレイアウトには限りがあるため、無理のない範囲で工夫しながら進めていくことが望まれます。

②先生による本の読み聞かせ

先生が、子どもたちが興味をもちそうな本や、「ぜひ読んでほしい」と思う本を選んで読み聞かせることで、読書の楽しさを伝えていきます。

声や読み方によって、登場人物の気持ちが伝わったり、物語の世界に入り込んだりすることで、本の面白さを肌で感じることができます。

本の読み聞かせが上手になるためのポイントは次の6つです。

子どもたちは、先生がどんな本を選び、どんな声で読んでくれるかを、楽しみにしているので、とてもおすすめです。

③読書をする時間を計画的に設定する

毎日の学校生活の中で、子どもたちが落ち着いて本を読む時間をあらかじめ決めておきましょう。

こうした時間をしっかりと設けることで、「毎日の中にあるもの」として習慣づけられ、子どもたちは自然と読書に親しむようになります。

④図書室を頻繁に使う

子どもたちが自分の一人一台端末を使ってインターネットから情報を検索・入手できる時代とはいえ、学校の図書室にある本の活用も、学びを深めるうえで欠かせません。

たとえば、国語の授業で学んだ作者・筆者の他の作品を読んでみたり、社会や理科の教科書には載っていない情報を調べたり、総合的な学習の時間に自分の課題に合った本で探究を深めたりと、図書室は充実した学習活動を支える場になります。

ただし、図書室があるからといって、学級の子どもたち全員が自発的に休み時間を使って本を借りたり読むわけではありません。

だからこそ、司書教諭と連携しながら図書室を積極的に活用し、子どもたちが「また来たい」と思えるような、居心地の良い読書空間を整えていく必要があります。

⑤図書館に連れて行く

学校生活の中で「読書の時間」を設けることは多くありますが、実は公共図書館に行ったことがない子どもも少なくありません。

私自身、担任として低学年の子どもたちを図書館に連れて行った際、「えっ、図書館ってこんなに広いの?」「家の近くにあったけど、初めて入った!」という驚きや喜びの声を何度も聞いてきました。

先生が子どもたちを実際に図書館へ連れて行くことで、単なる「お出かけ」ではなく、読書活動の広がりと深まりを支える大切な一歩になります。

読書活動というと、学校の中だけで完結するものだと思いがちですが、学校の外にある“本との出会いの場”を子どもたちに体験させることも、先生の役割なのです。

- 管理職や教務主任と相談し、「図書室を訪問する日程や活動内容」についての許可を得る。

- 図書館へ連絡を入れ、訪問の予約を取る。

- 学年だよりやメール配信などを通じて、保護者にはあらかじめ図書の貸出カード(利用者カード)を作成してもらうようにお願いする。

- 引率にあたる教員や保護者の体制を整える。

- 「校外学習届」を作成し、教育委員会へ提出する。

- 当日は、子どもたちに貸出カードと本を入れるための手提げバッグを持たせておく。

⑥図書館の配送サービスを利用する

私が、学級の読書活動を充実させるために、最も活用していたのが「図書館の配送サービス」です。

これは、中央図書館に団体貸出の申請を行うことで利用できる仕組みで、申請をすると図書館の職員の方が子どもたちの学年や発達段階に合った本を選んでくれたり、授業で扱う教科書の内容に関連した本(物語文の作者の他の作品や、説明文の筆者の著書など)をリクエストに応じて用意してくれたりします。

それらの本を段ボールやプラスチック製のボックスにまとめて無料で学校まで届けてくれるため、先生にとっても大きな負担なく、多様な本を子どもたちに提供することができます。

このサービスでは、月に数十冊の本を借りることができ、たとえば一ヶ月に50冊を利用した場合、年間で「50冊×12か月=最大600冊」を学級で活用できる計算になります。

毎月新しい本が届くことで、子どもたちの間には自然と期待感が生まれ、「次はどんな本が届くんだろう?」「この前の続きがあるかもしれない!」といったワクワクした気持ちが広がり、読書を楽しみにする子どもが少しずつ増えていきます。

⑦電子書籍を活用する

子どもたちには一人一台の端末が配布されており、いつでもインターネットサービスを利用できる環境が整っています。

こうした現状の中で、電子書籍を読めるアプリやオンライン図書サービスを導入する学校が増えてきています。

その結果、次のようなメリットがあります。

また、電子書籍を活用することで、「教室に本棚を置くスペースがない」「本棚が小さくて学級文庫が十分に置けない」「学校の図書室の蔵書が充実していない」といった、先生が抱える課題の解決にもつながります。

Q:読書嫌いな子への指導は?

A:子どもの興味のある話題の本から入る。

「本なんてつまらない」「読書は嫌い」と言う子に対して、「読みなさい」「ちゃんと読みなよ」と言っても、心は動きません。むしろ逆効果になることもあります。

大切なのは、「本=楽しいもの」「読書=自分のペースでいい」ものだと感じさせる体験をつくることです。

まずは、子どもの興味のある話題の本から入ることが効果的です。

読みやすいページ数、文字の大きさ、イラストの有無もポイントです。

絵ばかりでも、文字を読まずに写真ばかり見ても、下級生が読むような絵本でも、全部オーケーです。

読書嫌いの子には、無理なく読めた体験・自分の好みに合った本との出会い・安心して読書できる時間と空間を大切にしましょう。

Q:図鑑やマンガばかりの子への指導は?

A:無理に指導する必要はありません。ただし、子どもの興味に寄り添いながら、さりげなく“興味の橋渡し”をすることで、文字の世界や他のジャンルにも関心を広げていくきっかけになることがあります。

「図鑑ばっかり見てる」「またマンガ?」と否定する前に、まずはその興味にしっかり寄り添うことが大切です。図鑑もマンガも、立派な“読み物”です。

たとえば、図鑑には細かな観察力や言葉の理解が求められますし、マンガにもセリフやストーリーの中に「気持ちを読み取る力」「先を予想する力」などが含まれています。

子どもが何度も読んでいる図鑑やマンガには、必ずその子にとっての「おもしろいポイント」があります。

そこを見つけ、「昆虫について研究している人の本があるよ」「そのマンガに出てくる〇〇について、もっと詳しく書いてある本もあるよ」と“興味の橋渡し”をすることで、文字の世界や他のジャンルへ自然と視野を広げていくきっかけになることがあります。

また、マンガの原作が小説である場合、それを紹介するのも良いきっかけになります。

Q:本を選べない子への指導は?

A:おすすめの本を紹介したり、誰かと一緒に読む体験を設定したりする。

本を前にして立ちすくんでしまう子どもには、「選ぶ」という行為そのものが負担になっていることがあります。

そんな子どもには、「おすすめ本」や「人気ランキング」のように、選びやすくする工夫を取り入れると効果的です。

教室や図書室の一角に「この本、面白かったよ!」と書かれた児童のカードを添えたり、先生が「これ、今日読んだ中でおすすめだよ!」と話すだけで、安心して手が伸びやすくなります。

国語の授業で取り上げている物語に関連して、「この本も同じ作者が書いたんだよ」や「実はこの物語には続きがあって、シリーズになっているんだよ」と紹介することもあります。

また、最初は先生や友だちと“一緒に読む”体験をしてみるのもおすすめです。

同じページを開いて「ここ、なんか気になるね」と話しながら読むことで、「読むってこういうことか!」という感覚を自然とつかめるようになります。

Q:落ち着いて読めない子への指導は?

本を読もうとしてもソワソワしてしまう、数分でページを閉じてしまう子には、読む環境や読書時間の設計を工夫することが必要です。

まず、「一人で集中し続けることが苦手」なのか、「読むこと自体に不安や苦手意識がある」のか、あるいは「そもそも読書に対して楽しさや意味を感じられていない」のかを見極めましょう。

さらに、読む場所にも配慮が必要です。

全員が机に向かって読むスタイルだけでなく、教室や図書室の一角にラグやクッション、ソファを置いて「ここは静かに読んでいい場所だよ」と決めると、自分から読書をするための居心地の良い場所として選ぶ子が出てくることもあります。

まとめ

今回は、読書活動の現状と目的を踏まえながら、学級で実践できる具体的な読書活動7選と指導のポイントについて紹介しました。

- 読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであること

- 読書の大切さを伝えるだけでなく、「いつでも読める・選べる・楽しめる」環境を学級の中に整えることが重要であること

- 読書が苦手な子や落ち着いて読めない子、興味が狭い子にも寄り添い、「出会い」と「体験」の工夫を重ねることが、読書好きな子どもを育てる土台になること

この記事を読んだことで、「本を読まない子をどうにかしなきゃ!」ではなく、「読書が楽しいと思える仕掛けをどう作るか?」に視点を変えることが、読書活動において重要であることに気づいたと思います。

子どもたちが“本って楽しいし、面白い”と感じられる読書体験は、そのまま人生を支える力になっていきます。

そのきっかけは、特別なイベントではなく、毎日の教室の中のちょっとした工夫や、先生のあたたかい関わりから生まれるのです。

子どもたちが本と仲よくなれる学級環境を、着実に整えていきましょう。