【体験談】教員の退職手続きガイド!全12ステップ

どうも、まっつーです。

教員からの転職や退職を考えた時に、「退職の手続きって言われても、何をすればいいのかわからない…」とお悩みではないでしょうか?

教員を途中で退職するのは大きな決断ですが、少しでも不安や負担を軽くして、見通しをもって前に進めることができるよう、お手伝いをさせていただきたいと思います。

今回の記事では、教員を退職する際に必要な書類や手続きの流れ12ステップについて、私の体験談を交えながらわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 退職願の書き方や提出のタイミングがわからない

- 退職後の健康保険や年金の手続きをどうすればいいのか不安

- 教員を退職するかどうか迷っているが、とりあえず退職の手続きを知っておきたい。

この記事を読めば、退職の手続きを進める方法や辞めた後に困らないためのポイントがわかるようになります。

この記事を書いた人↓

①校長や教頭(副校長)に相談する

退職を決意するまでには、子どもたちへの思いや責任感、これまでの積み重ねなど、さまざまな葛藤があるはずです。

だからこそ、まずはその気持ちを、あなたのこれまでの努力を理解してくれている校長先生や教頭先生(副校長先生)に率直に伝えることが大切です。

退職の相談をするタイミングは、3ヶ月前に行うのが理想ですが、できるだけ早めに伝えましょう。

- 年度末(3月末)に退職したい場合…10月〜12月頃

- 年度途中(4月〜12月)に退職したい場合…退職を希望する月の3ヶ月前

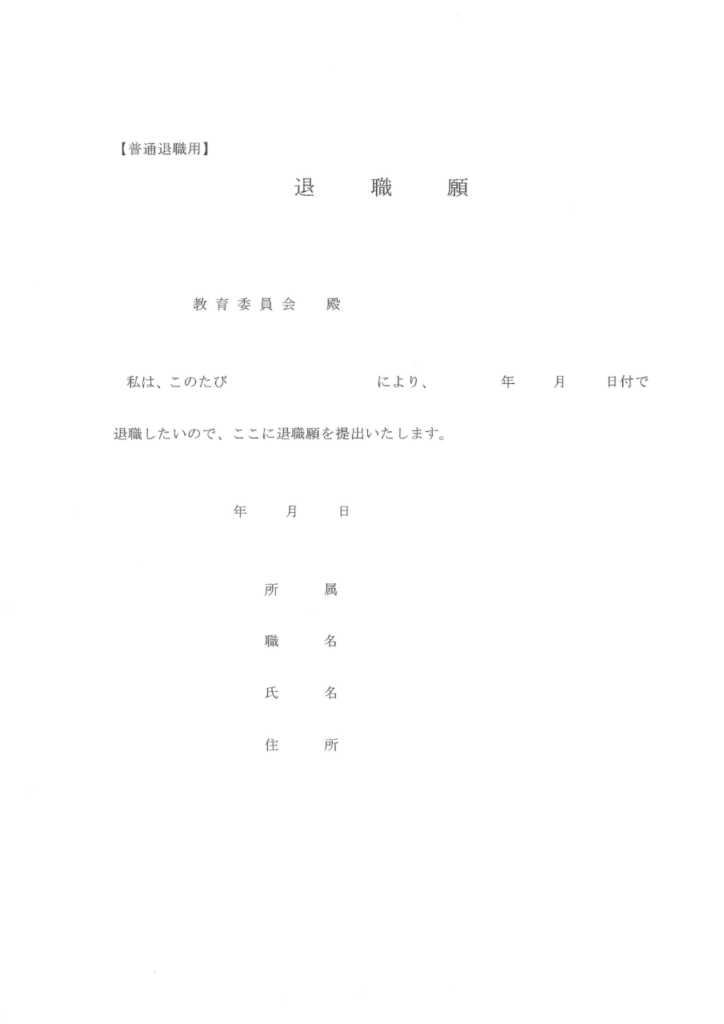

②退職願を提出する

退職の意志を伝え、受理されたら、校長先生から「退職願」を渡されます。

退職願とは、自分が学校を辞める意思を正式に伝えるための書類です。

この退職願に直筆で次の内容を記入し、校長先生に提出します。

退職理由については、「一身上の理由」は不可と言われましたので、納得してもらえるような理由を簡潔に書きました。

捺印をする欄はありませんでしたので、ハンコを押す必要はありませんでした。

日付については「空欄にしておいて」ということでしたので、そのまま記入をせずに提出しました。

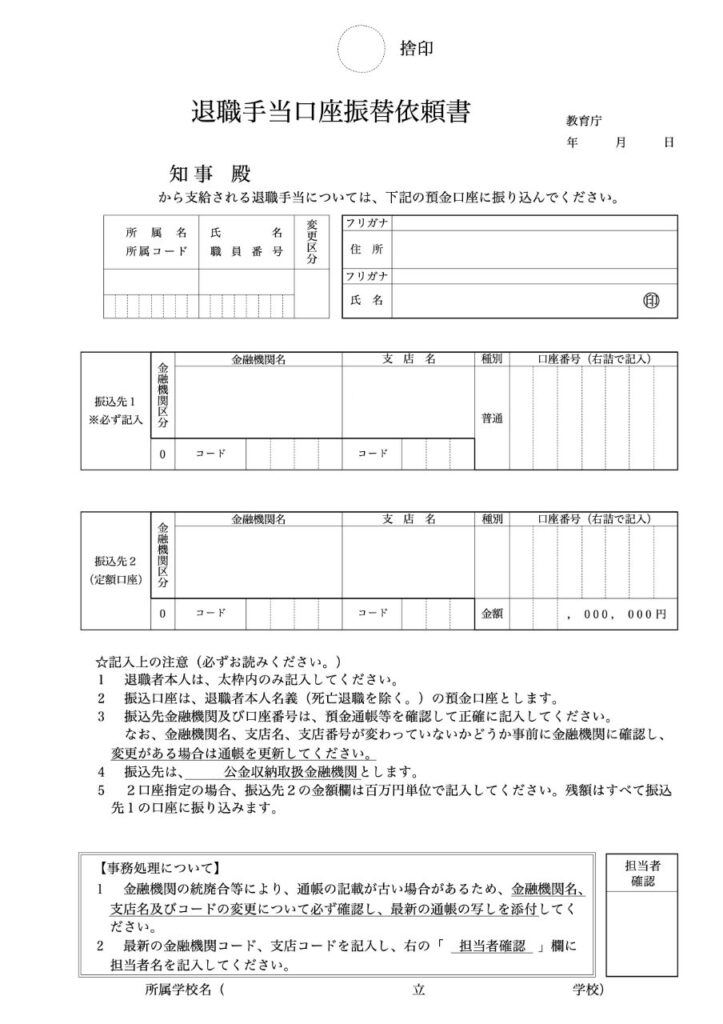

③退職手当口座振替依頼書を提出する

「退職手当口座振替依頼書」とは、退職金を受け取るための銀行口座を指定するための書類です。

この書類を提出しないと、退職金を受け取ることができません。

この退職手当口座振替依頼書に、次の内容を記入して、事務さんに提出します。

私の場合、退職手当口座振替依頼書を受け取った時点で、名前や住所、給与が振り込まれている銀行口座などがすでに印字されていたため、内容を確認するだけで済み、簡単でした。

そして、ハンコを押すところは、氏名の横にある捺印と、用紙の上部にある捨印の計2箇所です。

事務さんから、日付は「書類を書いた日」ではなく「退職日」を指定されました。

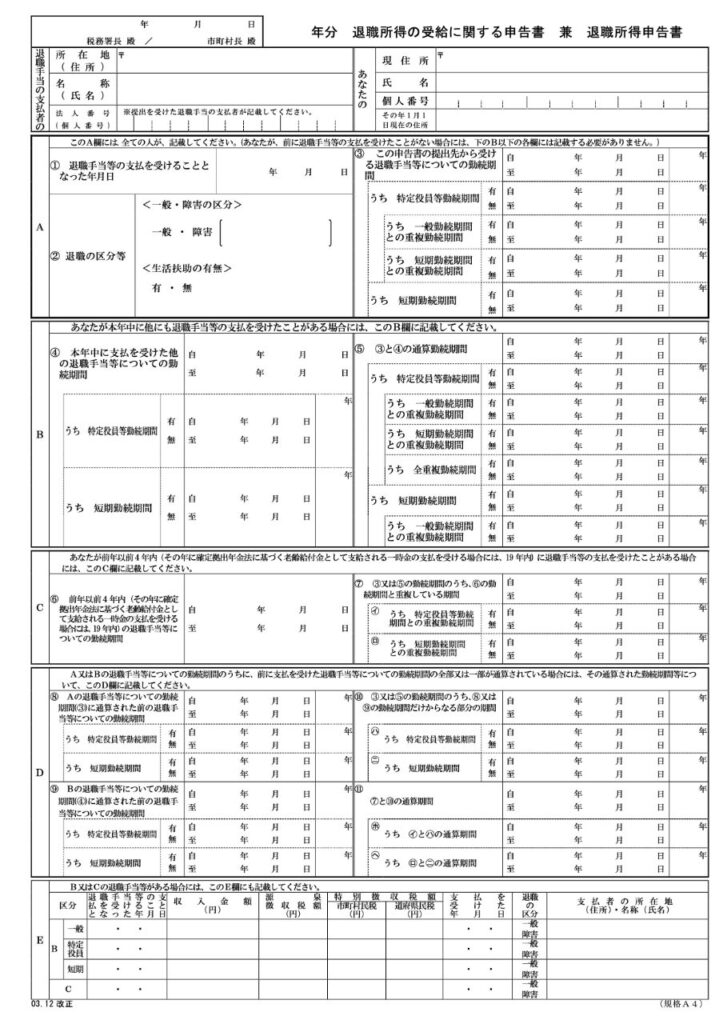

④退職所得の受給に関する申告書を提出する

「退職所得の受給に関する申告書」とは、退職金を受け取る際に、税金を正しく計算してもらうための申告書です。

この退職所得の受給に関する申告書に、次の内容を記入して、事務さんに提出します。

これによって、退職金のうち「税金がかからない部分(退職所得控除)」を適用してもらい、適正な税額で源泉徴収(税金の天引き)が行われます。

私の場合、事務さんが勤務期間を計算し、必要事項を記入して手続きを進めてくださり、「すでに提出してあるよ」という返事もいただきました。

もし、この「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったらどうなるの?

税金に関することなので、詳しく解説するね。

退職所得控除とは?

通常、退職金には「退職所得控除」という制度があり、一定額までは非課税になります。

例えば、退職金が500万円だった場合、本来であれば退職所得控除によって課税対象額はもっと少なくなるはずです。

しかし、申告書を出さないと控除が適用されず、500万円のすべてに対して20.42%の税金(復興特別所得税を含む)が引かれることになります。

その結果、多くの税金が引かれ、手元に残る退職金の額が大きく減ってしまうことになります。

提出を忘れてしまったら大変なことになるんだね…。

万が一、退職所得の受給に関する申告書を提出し忘れてしまった場合、確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。

確定申告を行えば、退職所得控除を適用して再計算され、納めすぎた税金が戻ってくる可能性があります。

ただし、確定申告は手間がかかるため、最初から退職所得の受給に関する申告書を提出しておく方が断然ラクです。

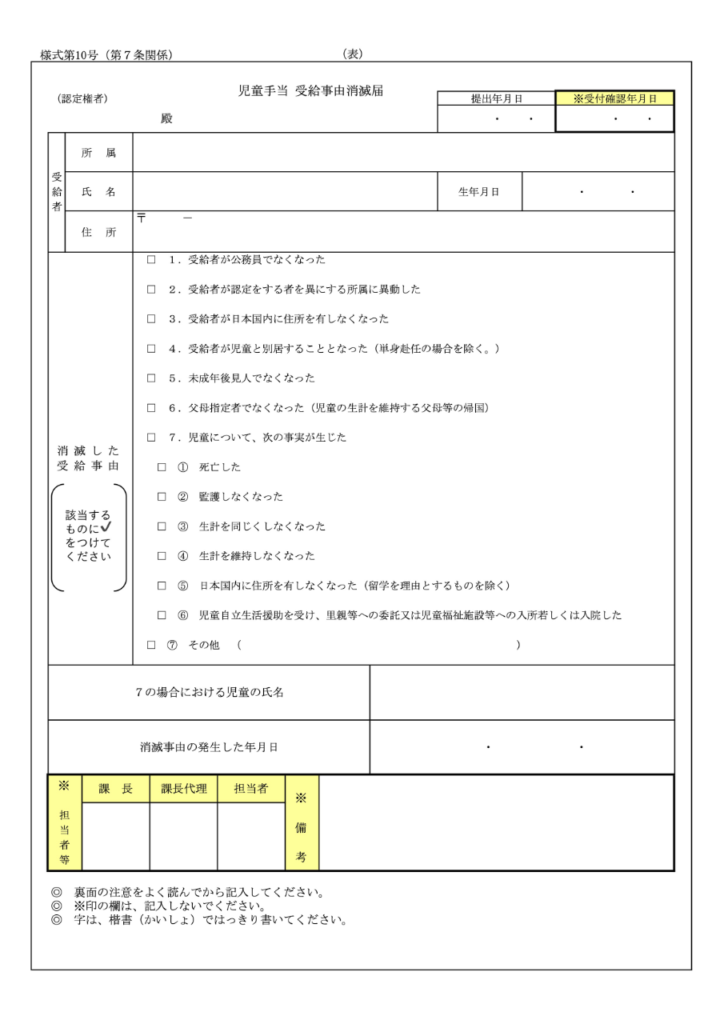

⑤児童手当に関する手続きをする

児童手当を受給している場合は、事務さんから「児童手当受給事由消滅届」を渡されます。

この児童手当受給事由消滅届に、次の内容を記入して、事務さんに提出します。

また、事務さんから「児童手当支給事由消滅通知書」を受け取ります。

この児童手当支給事由消滅通知書は、退職後に住居地の市区町村で「児童手当受給」の手続きをする際に必要となるため、絶対になくさないようにしましょう。

なお、事由発生日の翌日から起算して15日以内に認定請求を行う必要があります。

⑥任意加入保険等の解約・継続の手続きをする

組合員(教員)として任意に加入していた「自転車保険」「生命保険」「損害保険」「裁判費用保険」「積立年金保険」などの保険がある場合は、退職に伴い解約や継続の手続きを進める必要があります。

保険の種類によっては、退職後に自動的に解約されるものや、手続きをしないと解約・継続できないものもあります。

そのため、各パンフレットや契約書に記載されている電話番号へ問い合わせたり、ホームページにログインして確認するなどして、手続きを進めましょう。

※任意保険に何も加入していない場合は、この手続きは不要です。

⑦傷病手当金を受け取る手続きをする

病気やケガで勤務ができなくなった場合、最初に取得するのが「病気休暇(給与は全額支給、最長90日間)」 です。

病気休暇を使い切っても、体調が回復せず復職が難しい場合、「病気休職(最初の1年間は給与の約8割支給、2年目からは無給、最長3年間)」 という制度を利用できます。

病気休職が長引き、給与の支給が完全に終了してしまった場合、「傷病手当金(給与の約3分の2程度支給、最長1年6カ月 ※結核性の病気の場合は最長3年)」 を申請することができます。

退職後も傷病手当金を受け取るためには、次の条件を満たしている必要があります。

- 退職日までに1年以上、共済組合に継続加入していること

- 退職前日までに3日以上連続で欠勤しており、退職日も休業していること

- 退職日と同じ傷病で引き続き働けない状態であること

- 傷病手当金の支給開始日から1年6カ月以内であること

- 退職後も継続して働けない状態が続いていること

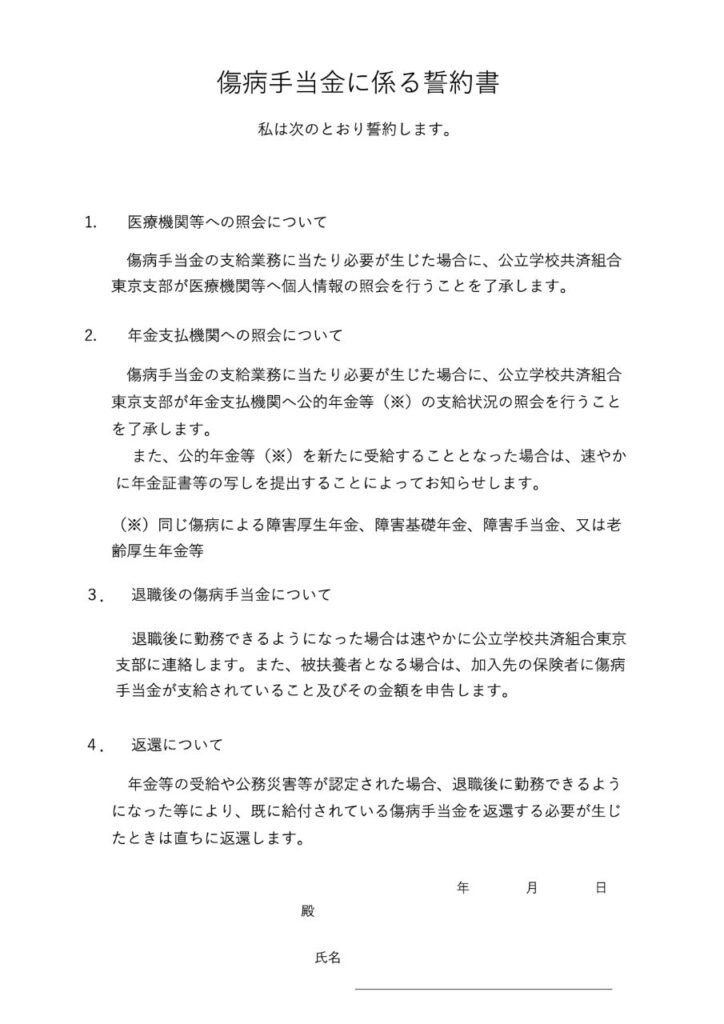

傷病手当金に係る誓約書を提出する

まず、傷病手当の手続きをするためには、「傷病手当金に係る誓約書」を記入します。

この傷病手当金に係る誓約書に、次の内容を記入して、事務さんに提出します。

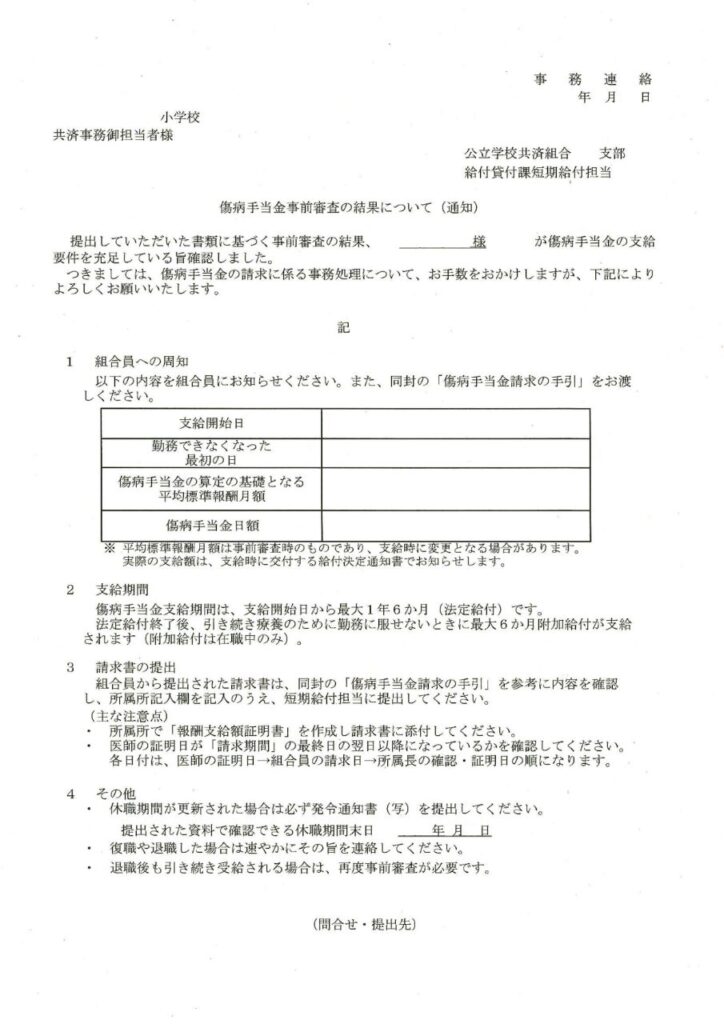

傷病手当金事前審査の結果について(通知)を受け取る

上記の「傷病手当金に係る誓約書」を提出後、しばらく経つと「傷病手当金事前審査の結果について(通知)」が渡されます。

無事に事前審査が通ったら、傷病手当金を請求する手続きを進めていきます。

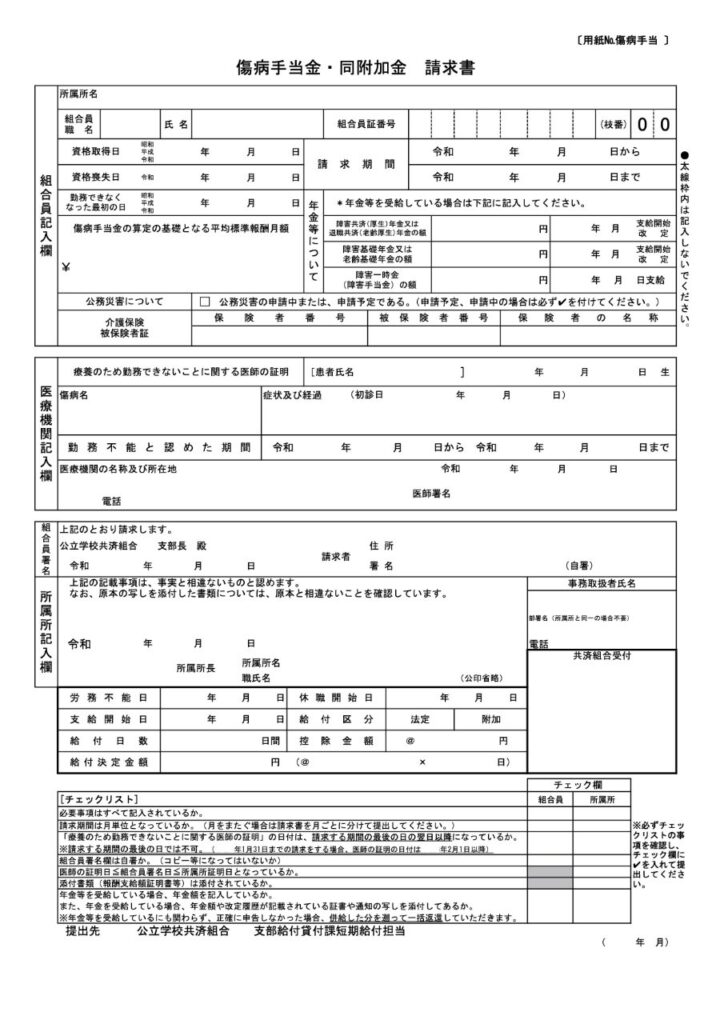

傷病手当金・同附加金請求書を提出する

事務さんから「傷病手当請求の手引き」が渡されますので、それを見ながら「傷病手当金・同附加金請求書」の作成を進めます。

この傷病手当金・同附加金 請求書に、前述の「傷病手当金事前審査の結果について(通知)」に記載されている日付等を確認し、次の内容を「組合員記入欄」と「組合員署名」に記入します。

また、かかりつけの病院へ行って、担当医に「医療機関記入欄」を書いてもらいます。

記入したら、事務さんに提出します。

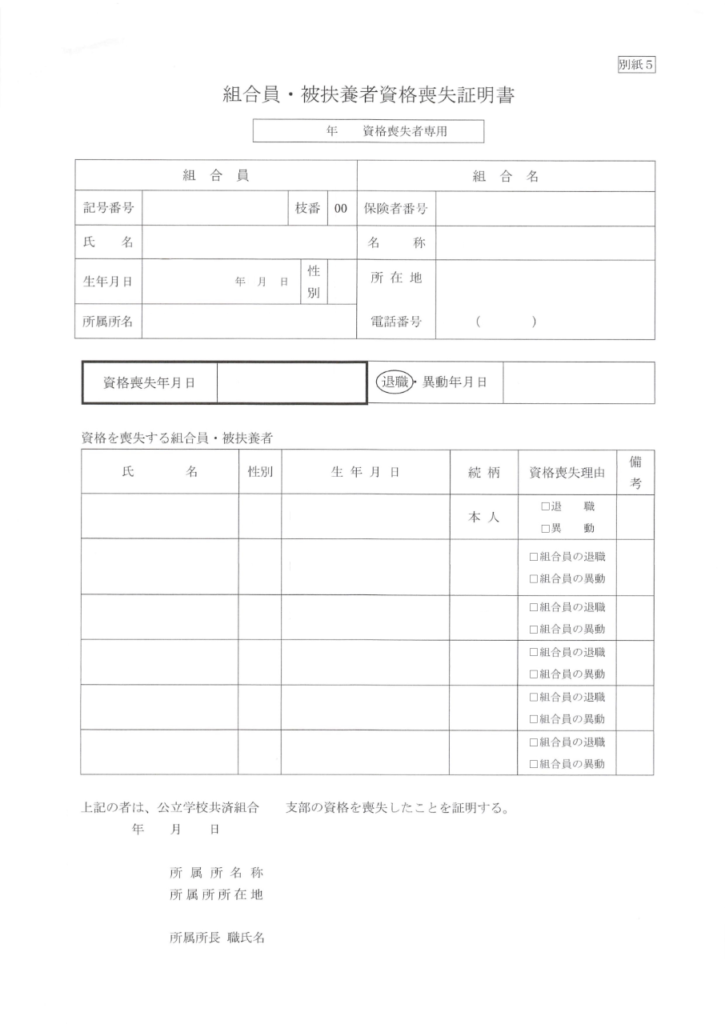

⑧組合員・被扶養者資格喪失証明書を受け取る

「組合員・被扶養者資格喪失証明書」とは、健康保険組合に加入していた本人(組合員)やその家族(被扶養者)が、加入資格を失ったことを証明する書類です。

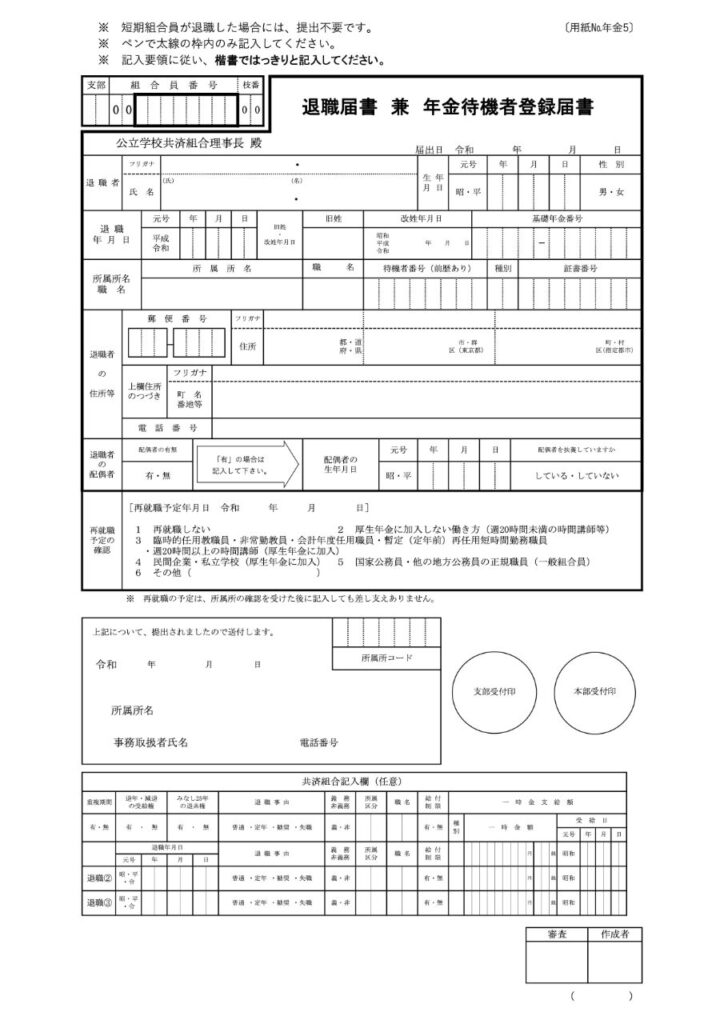

⑨退職届書兼年金待機者登録届書を提出する

公立学校共済組合の資格喪失の手続きにあたり、年金待機者として登録するため、「退職届書兼年金待機者登録届書」を提出する必要があります。

この傷病手当金に係る誓約書に、次の内容を記入して、事務さんに提出します。

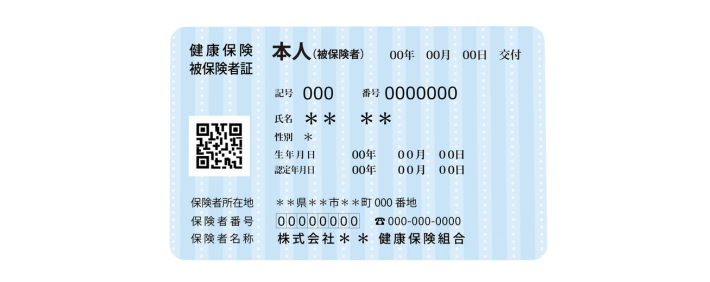

⑩健康保険証を返却する

自分だけでなく家族分(被扶養者)の「保険証(共済組合員証)」を、事務さんに渡します。

健康保険証(被保険者証)の発行は2024年12月2日をもって終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)が基本となったため、今後は返却の手続きが不要となるでしょう。

⑪退職後の健康保険(介護保険も含む)を考える

日本は「国民皆保険制度」のため、退職後も何らかの医療保険制度に加入しなければなりません。

教員を退職した場合、加入できる健康保険(介護保険も含む)の選択肢は次の4つのいずれかになります。

- 再就職先の健康保険に加入する…退職後に別の仕事に就く予定がある場合は、新しい職場の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。

- 国民健康保険に加入する…退職後にすぐに再就職しない場合や、自営業を始める場合は、国民健康保険に加入することになります。国民健康保険は市区町村が運営しており、住んでいる自治体で手続きを行います。

- 公立学校共済組合の任意継続組合員になる…退職後も、最長2年間は公立学校共済組合の保険を任意に継続できる制度があります。

- 家族の健康保険の被扶養者になる…退職後に家族(配偶者など)が会社の健康保険に加入している場合は、その健康保険の被扶養者になることも可能です。

①再就職先の健康保険に加入するは、新しい職場で手続きを進めます。

②国民健康保険に加入する場合は、退職後に居住所の市区町村の役所に行って、手続きを進めます。

③公立学校共済組合を任意継続組合員になる場合は、任意継続組合員申出書、任意継続組合員被扶養者取消確認書、預金口座振替依頼書などの書類に必要事項を記入し、事務さんに提出して手続きを進めます。

④家族の健康保険の被扶養者になる場合は、退職後に配偶者が勤務する職場を通じて手続きを行う必要があります。

⑫退職後の年金制度を考える

教員の退職後の年金制度には、主に次の2つの選択肢があります。

- 再就職する場合は、厚生年金に加入する

- 無職あるいは個人事業主になる場合は、国民年金に加入する

厚生年金の場合

退職後に別の仕事に就く場合は、新しい職場の年金制度である「厚生年金」に加入することになります。

再就職する勤務先の事務担当者が年金の手続きをしてくれるため、自分で申請する必要はありません。

厚生年金に加入すると、国民年金にも自動的に加入することになります。

※退職後、公立学校共済組合の任意継続組合員になっていても、厚生年金に入ることができません。

国民年金の場合

退職後に再就職しない場合や、個人事業主になる場合は、「国民年金(第1号被保険者)」に加入することになります。

国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない年金制度です。

退職後14日以内に、市区町村の役所で加入手続きを行う必要があります。

国民年金だけでは、老後の生活資金が不足する可能性があるため、追加で年金を積み立てる方法を検討するとよいでしょう。

たとえば、次のような制度があります。

- 国民年金基金…自営業者向けの上乗せ年金制度

- iDeCo(個人型確定拠出年金)…掛金を運用して老後資金を作る制度

- 付加年金…月額400円を追加で納めることで、将来の年金額が増える制度

また、退職後に配偶者が厚生年金に加入している場合は、配偶者の扶養に入ることで「国民年金(第3号被保険者)」となり、年金保険料の負担がなくなる可能性があります。

退職後の手続き

退職しても手続きが必要な場合がありますので、状況に応じてご確認ください。

退職金の振込の確認

私の場合は、退職日から23日後に指定した銀行口座に退職金が振り込まれました。

また、自宅に「退職手当額決定通知書」「退職手当計算内訳書」「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」も送られてきます。

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票とは、退職金などの退職所得に対して源泉徴収された税金の額や、退職金の支払額などが記載されたものです。

- 確定申告が必要な場合…退職金を受け取った年に他の所得(事業所得や不動産所得など)がある場合や、医療費控除や住宅ローン控除などを適用したい場合、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取った場合、定年退職後の公的年金などの年間収入が400万円を超える場合、公的年金以外の所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。

- 住民税の申告が必要な場合…退職金に対する住民税も、翌年の6月から翌々年の5月まで支払う必要があります。住民税の計算には退職所得の情報が含まれるため、退職所得の源泉徴収票が求められます。

- 退職後に再就職する場合…再就職する際にも、前職での退職金に関する情報が必要になることがあります。新しい勤務先に退職所得の源泉徴収票を提出することで、過去の所得情報を考慮した適正な税額計算が行われます。また、再就職後の年末調整や確定申告でも必要になることがあります。

退職後も「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が必要になることがあるため、紛失しないように大切に保管しておきましょう。

国民健康保険に加入する場合

「国民健康保険」に加入する場合は、住居地の市区町村の役所に行って手続きを進めます。

事務さんから受け取った「組合員・被扶養者資格喪失証明書」や「マイナンバーカードを含む本人確認書類」などが必要ですが、詳細については住居地の市区町村のホームページでご確認ください。

退職後、14日以内に届出をするようにしましょう。

国民年金に加入する場合

国民健康保険と同様に、「国民保険(第1号被保険者)」に加入する場合は住居地の市区町村の役所に行って手続きを進めます。

事務さんから受け取った「組合員・被扶養者資格喪失証明書」や「基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」「国民年金被保険者関係届書(申出書)」などが必要ですが、詳細については住居地の市区町村のホームページでご確認ください。

退職後、14日以内に届出をするようにしましょう。

また、配偶者が会社員や公務員などで厚生年金に加入している場合、その扶養に入る方は「国民保険(第3号被保険者)」となります。

このときは、配偶者の勤務先を通じて書類を提出することで手続きが行われます。

※70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者を「国民保険(第2号被保険者)」といいます。

児童手当を受給する場合

児童手当を受給する場合は、住居地の市区町村の役所に行って手続きを進めます。

事務さんから受け取った「児童手当支給事由消滅通知書」や「児童手当認定請求書」「申請者名義の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカード)」「マイナンバーカードを含む本人確認書類」などが必要ですが、詳細については住居地の市区町村のホームページでご確認ください。

児童手当の消滅通知の日付の翌日から起算して、15日以内に提出しましょう。

まとめ

今回は、教員を退職する際に必要な書類や手続きの流れ12ステップについて紹介しました。

- 退職する時期(3ヶ月前)をふまえて、あらかじめ退職の意思を伝えたり、必要な手続きを進めたりすること

- 手続きが遅延しないように、事務さんから書類を受け取ったらすぐ記入して提出すること

- 住居地の市区町村の役所に提出する必要がある書類は、できるだけ早めに提出すること

この記事を読んだことで、教員が退職する際に必要な手続きの流れや注意すべきポイントが具体的に理解できたのではないでしょうか。

また、複雑に感じやすい年金や健康保険の切り替え、提出書類の作成まで、全体のイメージをつかむことで、心の負担をぐっと減らすことができたと思います。

自分の未来を見すえながら、安心して新しい一歩を踏み出していきましょう。