【秘訣】一人一役当番で学級が安定する!運用と指導のポイント

どうも、まっつーです。

学級づくりをしていく中で、「一人一役当番って、どうやって指導すればいいの?」「仕事があるのに、子どもが自分から進んで動かない…」と、悩んだことはありませんか?

一人一役当番は、学級づくりの中でも子どもたちの自主性や責任感、協力する力を育てる絶好の機会ですあ、ただ名前を割り当てて「この仕事お願いね」と伝えるだけでは、うまく回らないことも多いのが現実です。

今回の記事は、「一人一役当番」が単なる仕事の割り当てで終わってしまわないようにするための効果的な運用と指導のポイントをわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 一人一役当番をうまく機能させたい

- 当番活動を通じて、子どもの自主性や思いやりを育てるきっかけをつくりたい

- 子どもたちが自分から動く当番活動を目指したい

- 一人一役当番を導入したいけど、やり方に不安がある

この記事を読めば、子どもたちが自分から考え、動き、学級を支える姿へとつながる一人一役当番の指導のヒントが必ず見つかります。

この記事を書いた人↓

一人一役当番をする目的

学級には、係活動・掃除当番・給食当番・日直当番など、さまざまな仕事がありますが、そもそも何のために一人一役当番を設ける必要があるのでしょうか?

「一人ひとりに当番を割り当てる必要があるの?」「係活動と他の当番活動で十分では?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

子どもから「何のために一人一役当番をする必要があるの?」と聞かれたら、どう答えればいいのかな?

私は、一人一役当番を行う目的を次の5つに分けて、わかりやすく話します。

- 先生がいなくても、学級の生活が回るようにするため

- 「自分も役に立っている」と実感できるため

- 責任感が育つため

- 段取り力が育つため

- 相手を思いやる心が育つため

①先生がいなくても、学級の生活が回るようにするため

当番活動は、先生がいなくても子どもたちだけで教室の生活を回せる状態をつくることが大きな目的です。

実際、学校生活の中には先生が毎回手を出さなくても、子どもたちだけでできる仕事がたくさんあります。

これらの仕事は小さなものですが、どれか一つでも誰かがやらなければ、教室の流れが止まってしまいます。

つまり、「一人一役当番」は、子どもを育てるだけでなく、学級という組織を安定させる仕組みでもあるのです。

②「自分も役に立っている」と実感できるため

一人一役当番は、すべての子どもに“自分の出番”がある仕組みです。

当番が偏っていたり、できる子だけに任せていたりすると、どうしても「見ているだけの子」「誰かに任せっぱなしの子」が出てきてしまい、自分の存在価値ややりがいを感じにくくなってしまいます。

一方、「この仕事は自分がやる」と決まっていれば、次のような良い循環が生まれます。

こうした小さな経験の積み重ねが、子どもたちの“自分も学級の一員として役に立っている”という気持ちを育てていきます。

③責任感が育つため

子どもたちは、自分の役割が与えられることで、「やらなきゃ」という意識を自然ともち始めます。

それは、大人から命令されたからではなく、「自分の仕事だから」「自分に任されたから」という内側からの動機づけによるものです。

そして、「誰かに見られていなくても、自分の仕事をきちんとやる」という経験を積み重ねることで、自分の行動に責任をもつ力が少しずつ育っていきます。

社会に出たあとも、「誰かに見られていなくても手を抜かない」「人のために最後までやり遂げる」といった姿勢は、仕事を任されたときに信頼される人にために欠かせない資質です。

④段取り力が育つため

一人一役当番では、「自分のやるべきことを、時間を見て動く」という主体的な行動が求められます。

これは単に「決まった仕事をする」だけでなく、自分の役割をいつ・どのように進めるかを考えながら動くことが必要になるため、見通しをもって行動を組み立てる力=段取り力を育てる絶好の機会となります。

さらに、「何時までにやっておかないと間に合わない」「他の仕事とのバランスを見る」というような、自分で考えて動く経験を通して、子どもたちは、日常生活や将来の仕事にもつながる計画性や時間感覚を少しずつ身につけていきます。

⑤相手を思いやる心が育つため

一人一役は、「自分のため」だけでなく、「学級全体のため(One for All)」に動く活動です。

たとえば、「自分の仕事が終わらないと、みんなの流れが止まってしまう」「自分の行動一つで、学級がスムーズに動く」といった経験を重ねる中で、子どもたちは仲間の存在を意識し、自分の役割がもつ意味や大切さを実感していきます。

また、「あの子、今日すごく早かったな」「昨日よりうまくできてるよ」と、友だちのがんばりに気づく目も育っていきます。

そうした気づきが、やがて「ありがとう」や「助かったよ」といった感謝の言葉となり、学級の中に相手を思いやりの心が自然と広がっていくのです。

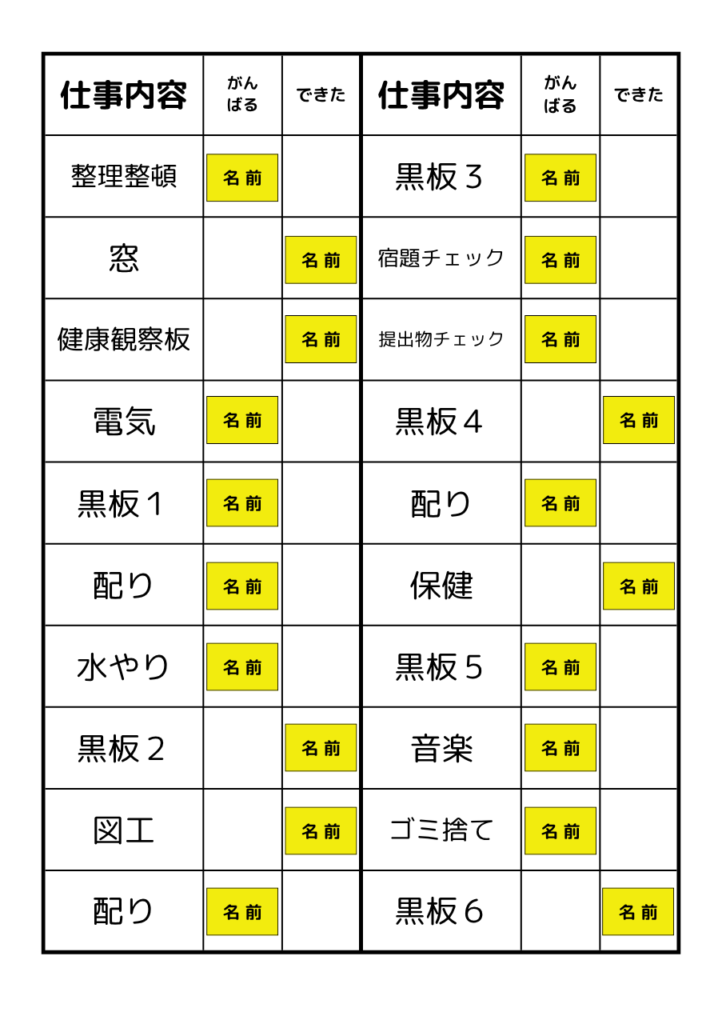

担当者や仕事内容がわかる掲示物

一人一役当番は、一週間またはそれ以上の期間を設定して、順番に交代していきます。

その際、子どもたちが自分の担当する仕事を一目で確認できるように、「一人一役当番表」を活用するととても便利です。

- 「MicrosoftのWord」「MacのPages」「Googleドキュメント」などのワープロアプリ、または「MicrosoftのExcel」「MacのNumbers」「Googleスプレッドシート」などの表計算アプリを立ち上げます。

- 学級の人数や当番の数に合わせて、一人一役当番表の枠をつくり、仕事内容を入力します。

- 厚紙あるいは普通紙に印刷したものをラミネートします。

- ③で作成したものを、ホワイトボードに貼ります。

- マグネットシートを一人一役当番表の枠の大きさに合わせて切ります。

- 子どもたちの名前を切ったマグネットシートに書きます。※マグネットにマジックペンで名前を書いたり、ラベルシールを貼ったりする。

- 教室の壁に掲示して完成です!

学級の一日は、まず全員の名前マグネットを「がんばる」の位置にセットすることから始まります。

子どもたちは、それぞれ自分の当番の仕事に取り組み、終えたら名前マグネットを「できた(右側)」の位置へ移動させます。

名前マグネットを移動させると、「終わった」「仕事ができた」って実感できるね。

こうすることで、視覚的に達成状況が分かりやすくなり、子どもたちのやる気にもつながるよ。

※両面に色がついているマグネットシートを使って、仕事を終えたタイミングで、表の「黄色(がんばる)」から裏の「緑色(できた)」にひっくり返す方法もあります。

一人一役当番の運用とルール

一人一役当番の運用の仕方やルールを考える際には、単に「仕事を分担する」ことだけではなく、子どもたちが自分の役割にやりがいを感じながら、主体的に取り組めるような仕組みを意識することが大切です。

そのためには、「どんな仕事が学級をより良くするのか?」「子どもたちが成長できる要素をどう組み込むか?」「困ったときにどうフォローするか?」など、教育的なねらいと現実的な運用のバランスを丁寧に考えることが求められます。

一人一役当番の運用ポイント

一人一役当番の運用は、学級の人数が多くなるほど難しくなる傾向があります。

「中休みと昼休みの両方で仕事が入り、校庭でまったく遊べなかった」といった声が子どもから挙がることも珍しくありません。

こうした課題を踏まえると、一人一役当番は他の当番活動と同じような“責任の分担”ととらえるのではなく、もっと柔軟に考えて運用する必要があります。

- 「誰かが気づいて動ける仕事」として設定する。

- 協力やフォローがしやすい仕組みにする。

この2点の工夫を取り入れることで、子どもたちの負担を減らしながらも、「自分から動こうとする気持ち」や「学級に貢献しようとする姿勢」を育てることができます。

一人一役当番のルール

一人一役当番では、「担当になった自分の仕事を最後までやり遂げること」が基本になりますが、それだけでは活動がうまく回らない場面もあります。

たとえば、やるべきことに気づいても、担当の子が動かなければ他の子が手を出せず、全体の流れが止まってしまうといったことが起こることもあります。

また、高学年になると、委員会活動や縦割り班での仕事が重なることもあり、当番活動に十分に取り組めない場面が出てくることもあります。

だからこそ、子どもたちが安心して取り組めるように、事前にわかりやすいルール示しておくことが大切です。

- 当番の人ができるだけ自分で気がついて、率先して行動しようとすること

- 誰かに手伝ってもらったり、仕事をしてもらったりしたら、感謝の気持ちを伝えること

- 周りの人は協力したり、手伝ったりする姿勢を見せること

一人一役当番として任された仕事は、自分ができるだけ早く気づき、誰よりも先に動こうとする意識が重要です。

しかし、現実には自分より先に誰かがその仕事に気づいて、すでにやってくれているという場面もあるでしょう。

そんなとき、「なんで勝手にやっちゃったの?」「それ、私の仕事なのに…」と思うのではなく、「やってくれてありがとう」と感謝の気持ちを伝えられるかどうかが、仲間との信頼関係を築く第一歩になります。

また、周囲の子どもたちも「誰かの役割を奪おう」「仕事を取ってしまおう」と思うのではなく、「困っているみたいだから手伝ってあげよう」「一緒にやろうか?」といった、思いやりのある声かけや、協力の姿勢を持つことも必要です。

一人一役とはいえ、「これは担当だけの仕事」と線を引くのではなく、学級全体が気持ちよく過ごすために、みんなで助け合うことが重要だということを、ルールを通して子どもたちに理解させていくことが求められます。

一人一役当番の指導のポイント3選

基本的に、一人一役当番の仕事内容は難しいものではありません。

しかし、仕事を忘れずに取り組めるようにするための工夫や、その仕事を行うタイミングに自分で気づけるようにするための指導がとても大切です。

ここでは、日々の一人一役当番の指導の中で意識したい3つのポイントをご紹介します。

- 子どもの「気づき」を具体的にほめる。

- 「仕事が楽だった=みんなが協力してくれた」と評価する。

- 一人一役当番は“柔軟に改善”していく。

① 子どもの「気づき」を具体的にほめる

一人一役当番をただの作業にしないためには、先生のほめ方・声かけの工夫がカギになります。

たとえば、「窓を開ける」「電気をつける」といった行動に対して、「気づいてくれてうれしい」「自分から動けたのがすばらしいね」と伝えてみてください。

「担当になっているのだから、仕事をして当然だ」と考えてしまうと、子どもが頑張っている姿や工夫して取り組んでいる様子に気づけず、せっかくの“ほめるチャンス”を見逃してしまうことがあります。

行動はもちろん“気づいたこと”に注目してほめることで、子どもたちは「自分のアンテナを働かせることって大事なんだ」と実感できるようになります。

こうした積み重ねが、自分で考え、動ける力を育てる第一歩になります。

② 「仕事が楽だった=みんなが協力してくれた」と評価する

一人一役当番の中には、「提出物チェック」「ロッカー整理」「掲示物の貼り替え」など、周囲の協力があってこそ成り立つ仕事がたくさんあります。

もし、当番の子が「今日は何も言わなくても、みんなが提出してくれたから楽だった」「ほとんどのロッカーがきれいだったよ」と感じたとしたら、それは学級の協力体制がうまくいっている証拠です。

このような場面では、当番の子だけでなく、周りの協力してくれた子どもたちも一緒に評価することが重要です。

③ 一人一役当番は“柔軟に改善”していく

「一人一役当番」は、「学級の人数分の当番を必ず設定しなければいけない」というわけではありません。

それはあくまで“仕組み”であり、目的は学級全体がより良くなることです。

- ロッカーや棚がいつもきれいに整っているようであれば、整理整頓の当番はあえて設ける必要ない。

- 教室の電気は、最初に教室に入って気づいた人がつければ十分。

- 落とし物がほとんどなく、誰かが落とした物に気づいたら自然に拾って持ち主を探せているようであれば、落とし物当番はなくてよい。

- 風が強かったり日差しがまぶしかったりする時には、窓側の席の人が状況に応じて、窓やカーテンを閉めるのが自然。

つまり、大切なのは「全員に当番を割り当てること」ではなく、「今この学級にとって必要な当番は何か?」を考える姿勢です。

そして、学期の途中でも見直してOKです。子どもたちからこんな声が出てきたら、それは改善のチャンス!

こうした声を先生が受けとめて、学級全体で一人一役当番のあり方を考えていく姿勢が、子どもたちの主体性を高める大きな力になります。

まとめ

今回は、「一人一役当番」が単なる仕事の割り当てで終わってしまわないようにするための効果的な運用と指導のポイントについて紹介しました。

- 一人一役当番は、学級全体を支える仕組みであり、子どもたち一人ひとりが「自分も役に立っている」と実感できる場になること

- 気づきや思いやりを引き出す声かけやルールづくりによって、子どもたちの責任感や協力の心を育てられること

- 固定的な「仕事」ではなく、状況に応じて改善できる“柔軟な仕組み”として運用することが大切であること

この記事を読んだことで、これまで何となく「人数分の仕事内容を考えるだけ」だった一人一役当番を、子どもが自分で考え、動き、学級に貢献できる“意味のある活動”として見直すきっかけになったのではないでしょうか。

学級においては、「みんなのために動く」「誰かの役に立てる」ことを、子どもたち自身が実感できるような仕組みづくりが大切です。

明日から、一人一役当番の活動を通して、子どもたちと一緒に支え合いのある温かい学級を育てていきましょう!