【安心】新年度準備40チェックリスト!計画的に進めるコツを伝授

どうも、まっつーです。

4月1日から新年度が始まり、「準備が多すぎて、どこから始めればいいか不安…」「見通しを持って進めるにはどうすればいい?」と悩んでいませんか?

今回の記事では、学校の先生が新年度で準備すべきことを1〜40までリストアップし、それぞれの仕事内容についてわかりやすく解説します!

この記事は次のような人におすすめ!

- 新年度では、どのような準備が必要なの?

- チェックリストで仕事の抜けや漏れを確認したい

- 進捗状況を把握しながら、効率よく準備を進めたい

新年度がスタートしてから、学校の先生がやるべき40の仕事内容はこちらです!

| 仕事内容 | |

|---|---|

| 1 | 学校経営方針を読む |

| 2 | 教育計画を読む |

| 3 | 児童生徒名の読み方や漢字の確認 |

| 4 | 児童生徒名簿の作成 |

| 5 | 住所録の作成 |

| 6 | 出席簿の作成 |

| 7 | 児童生徒の氏名印(ゴム印)の確認 |

| 8 | 児童生徒の引き継ぎ |

| 9 | 指導要録の確認 |

| 10 | 校務支援システムの更新 |

| 11 | 学年での打ち合わせ |

| 12 | 教材の選定と注文 |

| 13 | 保健関係書類の確認 |

| 14 | 学年だよりの作成 |

| 15 | 保護者会資料の作成 |

| 16 | 配布物の確認 |

| 17 | 時間割の作成 |

| 18 | 週案簿の作成 |

| 19 | 集金システムの確認と集金袋の用意 |

| 20 | 学級経営案の作成 |

| 21 | 学級だより(学級通信)の作成 |

| 22 | めあてカードの作成 |

| 23 | 学級のルールの策定 |

| 24 | 学級の仕事の検討 |

| 25 | 座席の準備と配置 |

| 26 | 教室にある備品等の確認 |

| 27 | 掲示物などの教室のレイアウトの検討 |

| 28 | 前年度から引き継がれたものの確認 |

| 29 | 文房具の用意 |

| 30 | 救急箱(保健セット)の用意 |

| 31 | 防災セット(非常用袋)の用意 |

| 32 | 名前シールの作成と掲示 |

| 33 | 黒板にメッセージをかく |

| 34 | 自己紹介を考える |

| 35 | 学級活動の内容を考える |

| 36 | 各教科の授業開きの検討 |

| 37 | 各教科の最初の単元の教材研究 |

| 38 | 教科書や教材を教室へ運ぶ |

| 39 | 校務分掌に関わる仕事 |

| 40 | 入学式関係の仕事 |

| 任意 | 名前マグネットの作成 |

こんなに仕事が多いの!?めまいがしそう〜

いきなりロケットスタートで大変です!

だからこそ、自分一人だけで仕事を抱え込むのではなく、学年の先生や同じ担当の先生と分担しながら進めていくのが大事です。

この記事を読めば、チェックリストで仕事内容を確認しながら、ミスや抜け漏れを防ぎ、新年度準備をスムーズに進められるようになります!

この記事を書いた人↓

学校経営方針と教育計画

「学校経営方針と教育計画」についての仕事は、次の2つです。

①学校経営方針を読む

学校経営方針(学校経営計画)とは、学校が目指す教育目標や教育理念、そしてそれを実現するための運営方針をまとめたものです。

企業で例えるならば、経営理念や行動指針を言語化した「ミッション・ビジョン・バリュー」にあたるものだと言えるでしょう。

最初の職員会議等で校長先生から学校経営方針が示されるので、何度も目を通して理解しておきましょう。

②教育計画を読む

教育計画とは、学校経営方針にもとづいて一年間の教育活動の具体的な計画(ねらい・日付・内容・方法・時数・担当者など)を示した「道しるべ」です。

簡単に言えば、学校が「どんな子どもを育てたいのか?」「どんな教育をしていくのか?」を明確にし、そのための方法や体制、計画を整理したものです。

この教育計画をしっかりと読むことで、先生同士が共有すべき事項や学校の方向性が明確になります。

児童生徒に関すること

- 児童…小学校に通う小学校1年生から6年生までの子ども

- 生徒…中学校・高等学校に通う中学1年生から高校3年生までの子ども

「児童生徒に関する仕事」については、次の8つです。

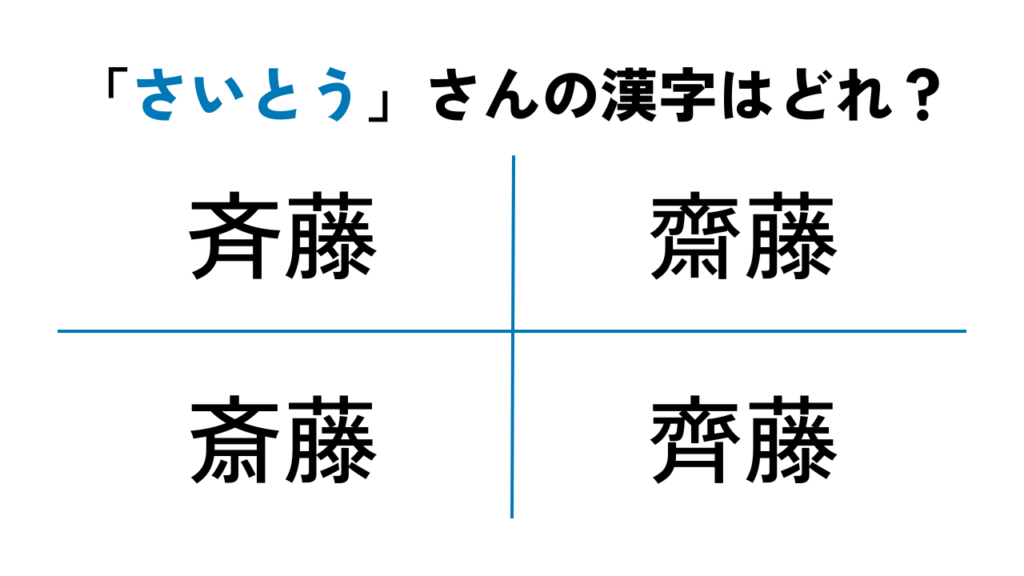

③児童生徒名の読み方や漢字の確認

子どもにとって、自分の名前を先生に間違って読まれたり書かれたりすることは、心に傷が残ることもあります。

だからこそ、子どもたちと出会う前に、一人ひとりの名前の読み方や正しい漢字表記を事前に確認しておくことが必要です。

日本の人名には、同じ漢字でも読み方が異なる場合や、同じ読み方でも異なる漢字が使われる場合があります。

- 小山…おやは、こやま

- 熊谷…くまがや、くまがい

- 角田…かくた、つのだ

- 渡部…わたなべ、わたべ

- さいとう…斉藤、斎藤、齋藤、齊藤

- わたなべ…渡部、渡辺、渡邉、渡邊

- たかはし…高橋、髙橋

- ふじた…藤田、富士田、冨士田

- おおた…太田、大田、多田 など

このような読みや漢字の違いを把握するためには、前年度の名簿や氏名印などを活用して、正確な表記を調べておくことが大切です。

また、実際にどのように発音するかについては、前年度に子どもたちを受け持っていた担任あるいは学年の先生、専科教員に聞いておきましょう。

④児童生徒名簿(学級名簿)の作成

児童生徒名簿(学級名簿)は、学級運営の基本となる大切な資料です。

基本的には出席番号順(名前順)の名簿を作成しますが、必要に応じて男女別や背の順などの名簿も準備しておきましょう。

児童生徒名簿を作成することで、次のような場面で活用することができます。

⑤住所録の作成

住所録には、子どもたちの重要な個人情報が含まれます。

作成する際は、個人情報が最新のものであるかを必ず確認し、誤りがあれば修正しておきましょう。

※実際には、保護者に記入してもらった児童生徒個票(個人カード)を回収した後、それを見ながら内容の確認や修正を行うことになります。

⑥出席簿の作成

出席簿とは、児童生徒の出欠状況を記録するための帳簿です。

先生は、毎朝の出席確認をもとに、子どもが次のどれに該当するかを判断して、出生簿に記号で記録します。また、人数も記入します。

そして、出席簿を受け取った養護教諭(保健の先生)が、全学年の子どもたちの健康状態や出席状況を把握します。

欠席や遅刻の連絡がないまま登校していないことが確認された場合は、状況に応じて担任の先生や教頭先生(副校長先生)が保護者に連絡をすることもあります。

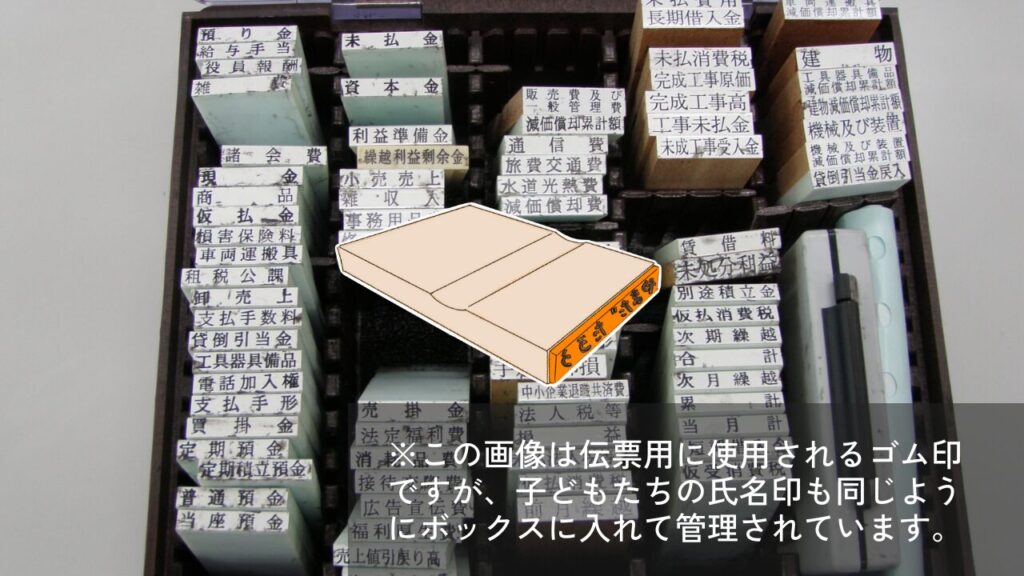

⑦児童生徒の氏名印(ゴム印)の確認

氏名印(ゴム印)は、児童生徒の情報をスムーズに管理するために使われるツールです。

学校の事務作業や各種書類の作成で氏名印(ゴム印)が使用されていますが、学校のデジタル化が進み、パソコンでの入力や電子データの活用が一般的になりつつあります。

そのため、名前印を使用する機会は減りましたが、確認は必須です。

もし、氏名印(ゴム印)のボックスの中身が前年度のままなら、新年度の学級編成に合わせて入れ替えたり、転入生分を購入したりしましょう。

⑧児童生徒の引き継ぎ

新しく担任になった先生にとって、前年度に子どもたちを受け持っていた学年の先生からの引き継ぎは重要です。

引き継ぎでは、次のような内容をしっかり確認しましょう。

専科の先生や養護教諭(保健の先生)など、子どもたちと深く関わっている先生方とも連携しながら、できる限り正確な情報を把握することが大切です。

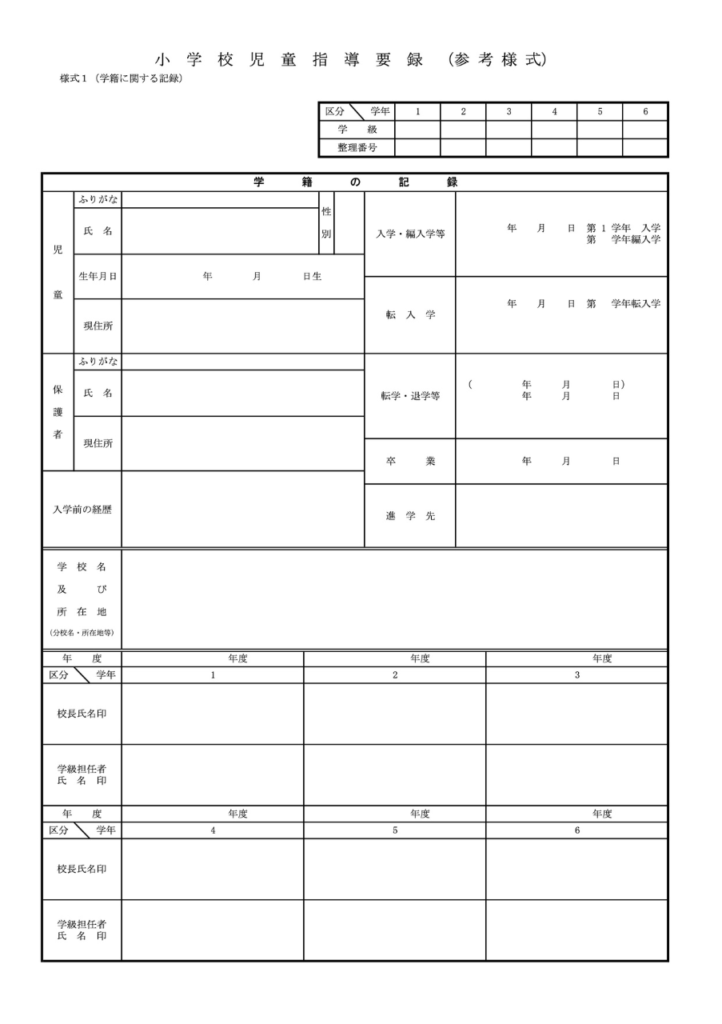

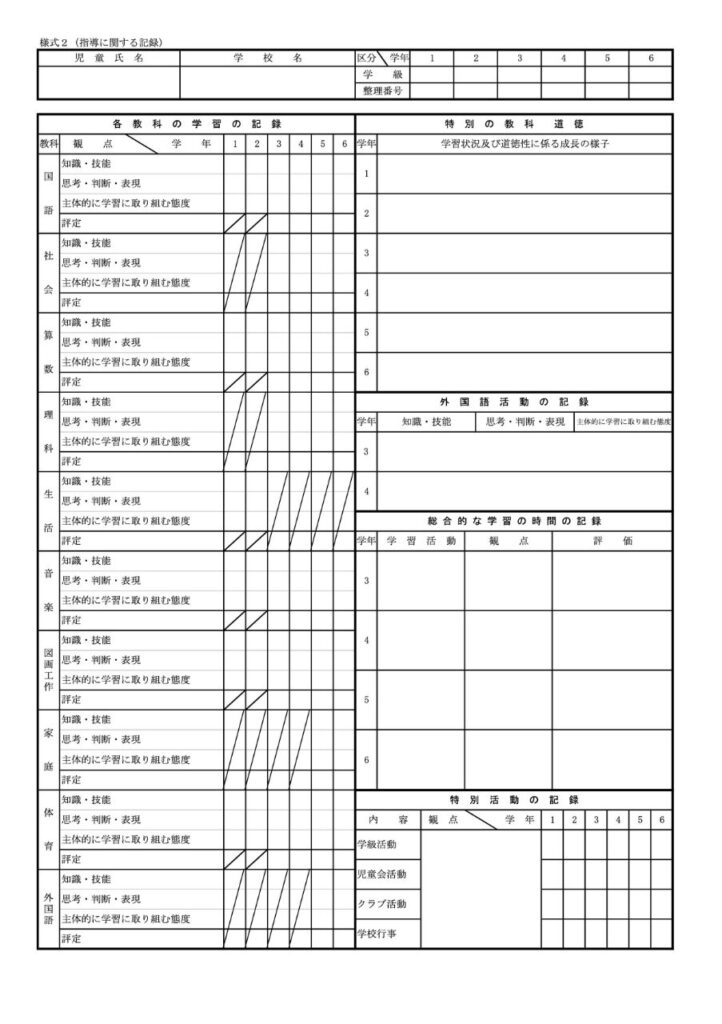

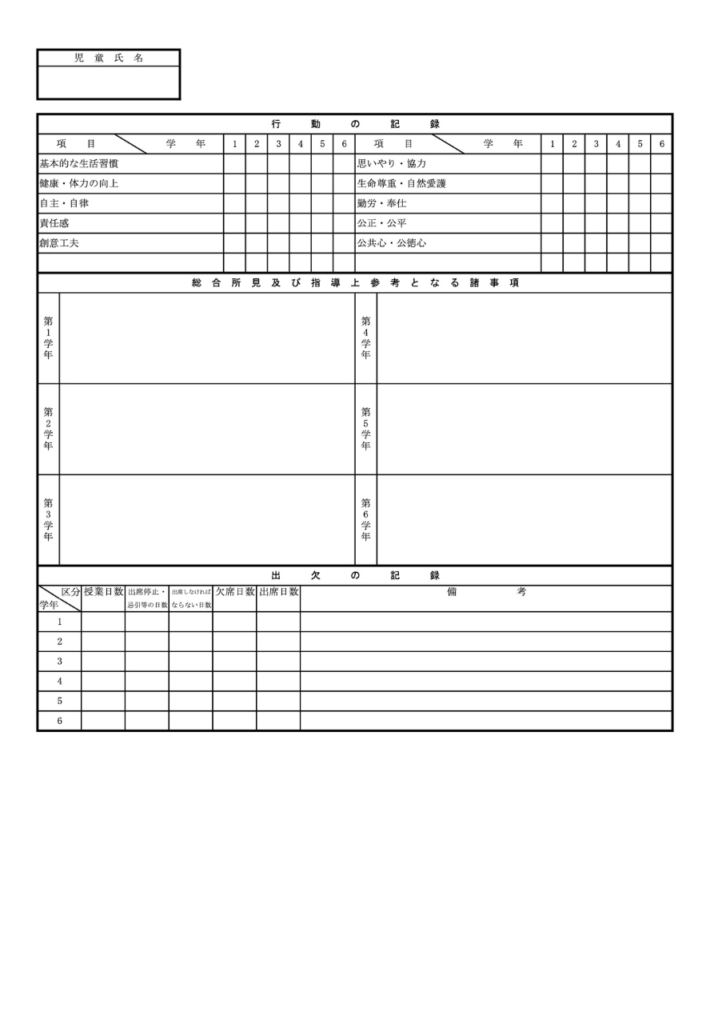

⑨指導要録の確認

指導要録とは、児童生徒一人ひとりの学習や生活の記録をまとめた重要な書類で、氏名、住所、学習の評価、出席状況、生活態度などが記載されたものです。

これを確認することで、子どもたちのこれまでの学びや成長を理解し、より適切な指導ができるようになります。

もし、指導要録の中身が前年度のままなら、新年度の学級編成に合わせて入れ替えましょう。

新しい学年や出席番号の記入、担任や校長先生の氏名印の押印が必要な場合もありますが、学校のデジタル化が進んだことで、これらの作業はパソコンで入力できるようになってきました。

⑩校務支援システムの更新

自治体によって校務支援システムが異なりますが、新しい学級編成に合わせて児童生徒情報を更新する作業が必要な場合があります。

主に次の内容を確認し、必要に応じて修正します。

校務支援システムを活用することで、前年度の情報が引き継がれ、児童生徒名簿や住所録、出席簿などが自動的に作成される場合もあります。

「児童生徒に関する仕事」については、子どもたちの個人情報を取り扱うものが多いです。

紙の書類については紛失のリスクがあるため、使い終わったら机上に置きっぱなしにせず、金庫など施錠できる指定の管理場所に必ず入れるようにしましょう。

また、個人情報を表示したままパソコンから離れることのないよう、十分に注意しましょう。

事務作業について

「事務作業」については、次の9つです。

⑪学年での打ち合わせ

同じ学年の先生方と集まり、役割分担や指導方針について話し合うことが必要です。

打ち合わせの内容には、主に次のようなものがあります。

こうした打ち合わせをしっかり行うことで、学年の先生同士の連携が強まり、スムーズに新年度を迎えることができます。

⑫教材の選定と注文

学年に応じて、子どもたちが学習で使う教材を選びます。

前年度の学年の先生に相談したり、教材費購入の過去の記録を確認したりしながら、教材の選定を進めていきましょう。

選定後は、教材屋(学習用の教材・教具を販売するお店)に連絡して注文します。

⑭保健関係書類の確認

学校では、毎年保護者に保健関係の書類を記入・更新してもらい、児童生徒の健康に関する最新の情報を正確に把握するようにしています。

通常、養護教諭(保健の先生)が保健関係の書類を用意してくれるため、その内容や部数を事前に確認しておきましょう。

また、学年・組・出席番号・氏名を記入したり、必要に応じて氏名印を押印したりする作業を進めることで、配布や回収がスムーズに行えます。

⑭学年だよりの作成

学年だよりは、保護者が学年の方針を理解し、連携を取るための重要な手段なので、作成や配布の準備を進めていきます。

4月の学年だよりには、主に次のような情報を載せます。

分かりやすい言葉で簡潔にまとめ、必要な内容をしっかり伝えることが大切です。

⑮保護者会資料の作成

新年度が始まるとすぐにやってくるのが、家庭と学校の信頼関係を築く第一歩となる、最初の保護者会です。

子どもたちと同じように、保護者の方々も「どんな一年になるのだろう?」「担任の先生はどんな人だろう?」と、不安と期待を抱いています。

わかりやすく丁寧に作られた「保護者会資料」を作成・配布することで、保護者が一年間の学校生活を理解し、安心して子どもを送り出せるようになります。

前年度の保護者会資料を読んだり、学年の先生と相談したりしながら、計画的に作成を進めていきましょう。

⑯配布物の確認

新年度の最初には、子どもたちに渡すプリントや資料がたくさんあります。

そのため、事前にすべての配布物が揃っているか、必要な部数が確保されているかを確認します。

一枚ずつ配ると時間がかかってしまうため、すべての配布物をまとめて封筒に入れたり、クリップで留めたり、半分に折って整理したりすると、スムーズに配布することができます。

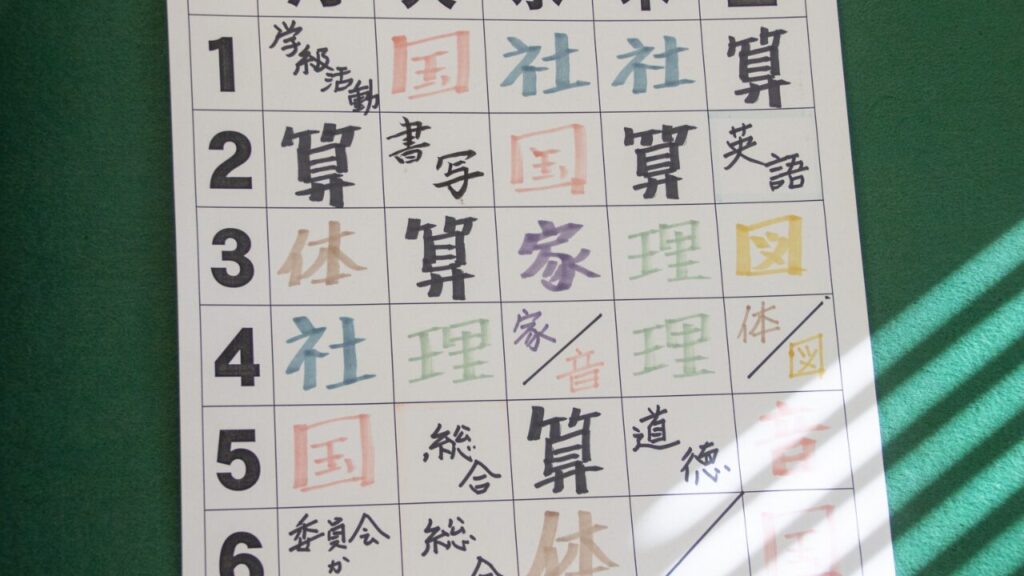

⑰時間割の作成

時間割の担当者から提供された資料を確認し、学級の時間割を作成しましょう。

各教科で年間の授業時数が異なるため、教育計画で示されている週の時数を目安にしながら、バランスよく配置することが大切です。

時間割を作成するポイントは、次の通りです。

⑱週案簿の作成

週案簿とは、先生が一週間の授業計画や指導内容、子どもたちの様子などを記録するノートや手帳のことです。授業の進行をスムーズにし、学級運営を安定させるためのツールになります。

教科ごとの年間授業時数を考慮しながら、バランスよく進められるよう、週単位で計画を立てていきましょう。

「今日は何を教えようか?」と直前に考えるのではなく、計画に沿って授業を進めることで、落ち着いて指導ができるようになります。

週案簿には、以下の内容などを記入していきます。

週案簿を作成し終えたら、校長先生や教頭先生(副校長先生)に提出しましょう。

⑲集金システムの確認と集金袋の用意

学校では、給食費や教材費、遠足・社会科見学・移動教室の費用など、さまざまな集金が必要になります。

近年では、給食費が無償化されたり、現金での集金から銀行口座の引き落としに変更されたりするケースが増えています。

そのため、新年度の始まりには、学校の集金システムがどのようになっているのかをしっかり確認することが大切です。

もし、現金での集金が必要な場合は、集金袋を用意し、金額や提出方法を明確にしておく必要があります。

また、学年だよりやメール配信などを通じて、集金の期日(口座引き落とし日)、金額、購入する教材名を保護者に分かりやすく伝えましょう。

学級経営について

「学級経営の仕事」については、次の13です。

⑳学級経営案(仮)の作成

学級経営案とは、学級の子どもたちが安心して楽しく学び、成長していくために、1年間をどのように過ごしていくかを考えてまとめる「設計図」です。

新年度の準備を進める中で、まずは「学級経営案(仮)」を作成しておくことをおすすめします。

子どもたちと過ごす中での気づきや、学級目標の設定、保護者とのコミュニケーションから得た情報などを生かしながら、学級経営案の完成を目指します。

㉑学級だより(学級通信)の作成

子どもたちが安心して学校生活を送れるように、学級担任は保護者との連携をしっかりと取ることが求められます。

その手段の一つとして学級だより(学級通信)の発行があります。

学級通信を発行する目的は、保護者と学級をつなぎ、子どもたちの成長を支えるための情報を共有することです。

㉒めあてカードの作成

新年度の始まりは、子どもたちが新しい学年に期待を膨らませると同時に、自分自身の成長を考えるベストなタイミングです。

その中で、学習や生活の目標を明確にし、主体的に学校生活を送るためのツールが「めあてカード」です。

近年、小学校から高校までのキャリア教育の一環として「キャリア・パスポート」の活用が義務化されました。

めあてカードはキャリア・パスポートの一部として活用でき、子どもたちが自分の学びや成長を振り返る手助けをする役割を担っています。

㉓学級のルール(仮)の策定

子どもたちが安心して毎日を過ごし、仲よく学び合う学級をつくるためには、わかりやすくて守りやすい学級のルールが必要です。

新年度の準備の際に、学年の実態を踏まえて「学級のルール(仮)」を策定しておきましょう。

ただし、学級のルールは先生が一方的に押し付けるのではなく、学級開きのときに子どもたちと話し合いながら決めるのが大切です。

ルールが多すぎると子どもたちが窮屈に感じることもあるため、学校や学年で決めたルールを基本にし、学級の実態に合わせてアレンジするのが理想です。

㉔学級の仕事の検討

学級内で行われる当番活動や係活動などの仕事は、子どもたちが学校生活の中で責任を持って行動し、自立心や協力する力を育てていくための大切な機会です。

- 掃除当番…教室、廊下、特別教室など、掃除の場所はさまざまであり、それぞれに合った人数配置や役割分担、掃除用具が必要

- 給食当番…給食の準備や配膳、片付けなど

- 日直当番…朝の会や帰りの会の進行、あいさつの号令、連絡事項の伝達など

- 一人一役当番…掲示物の管理、植物の水やり、学級文庫の整理、プリントの配布など

- 係活動…学級をよりよくするために、子どもたちが創意工夫できる活動

こうした仕事をどのように分担し、どんな内容で、どのくらいの人数で行うのかを事前にしっかり検討しておくことで、新学期のスタートをスムーズに切ることができます。

必要に応じて分担表を作成・掲示し、誰がどの当番・係なのかがすぐに分かるようにしておくこともポイントです。

※係活動については、学級開きで子どもたちと話し合いながら決めていきましょう。

㉕座席の準備と配置

教室の中で、子どもたちが毎日長い時間を過ごすのが「自分の座席」です。

だからこそ、その座席の配置が子どもたちにとって安心できる居場所になっているかどうかを考えることが大切です。

座席の準備や配置を行う手順は、次の通りです。

子どもたちの視点に立って、「ここの席なら学習しやすい!」と思えるような座席づくりを心がけましょう。

㉖教室にある備品等の確認

教室に置いてある備品等が正しく整っているか、必要な数がそろっているか、壊れていないかどうかを事前にチェックしましょう。

不備に気づかないまま授業が始まると、後から対応に追われたり、子どもたちが不便な思いをしたりする原因になります。

また、壊れているものは子どもたちのケガにつながる恐れがあるため、状態に応じて購入や修理を依頼する必要があります。

㉗掲示物などの教室のレイアウトの検討

教室は、子どもたちが一日の大半を過ごす空間です。

その空間が見やすく、使いやすく、落ち着いて過ごせる居場所になっているかどうかは、子どもたちの学校生活の質を大きく左右します。

掲示物の貼り方や備品の配置ひとつで、教室の雰囲気がガラリと変わることもあります。

学校全体や学年全体で統一されている場所やものを確認し、教室の配置や子どもたちの動線を意識して、明確な意図をもって掲示物や備品などのレイアウトを決めていきましょう。

㉘前年度から引き継がれたものの確認

新しい教室には、すでにさまざまな物が置かれていることがあります。

それらの多くは、前学年の先生や子どもたちが使っていたもの、あるいは前年度に学校に届いたものであり、新年度もそのまま引き続き使用します。

だからこそ、学級の子どもたち全員分が揃っているか、きちんと使える状態かをしっかり確認しておくことが必要です。

各学年によって異なりますが、次のものが一般的です。

数が足りない場合は、教材屋に連絡して注文をしておきましょう。

㉙文房具の用意

教室には、毎日の学習活動や掲示作業、掲示物の作成、作品づくりなど、さまざまな場面で文房具を使う機会があります。

先生が使うの文房具はもちろん、子どもたちがうっかり忘れてしまったときに貸し出すための文房具も準備しておきましょう。

必要に応じて数を揃えたり、「貸出用シール」を貼ったりしましょう。

㉚救急箱(保健セット)の用意

子どもたちが学校生活を送る中で、ちょっとしたケガや体調不良が起こることは、決してめずらしいことではありません。

そんなときに、すぐに対応できるように備えておくのが「救急箱(保健セット)」の役割です。

保健の先生(養護教諭)があらかじめ保健セットを用意してくれることがほとんどですが、学級担任として中身をしっかり確認し、使いやすく整えておきましょう。

㉛防災セット(非常用袋)の用意

災害時あるいは避難訓練時に、教室から安全に避難し、子どもたちの命を守ることができるようにするため、各教室に防災セット(非常用袋)が配布されます。

この中身は、主に次のものが入っています。

すぐに持ち出せるよう、先生用の机のそばや出入り口付近に置きましょう。

㉜名前シールの作成と掲示

学級担任が新年度の準備に行う作業として、子どもたちの名前シールの作成と掲示があります。

ロッカーやくつ箱、机、イスなどに自分の名前シールがあることで、新しい教室に早く慣れ、学校生活にもスムーズに溶け込むことができます。

名前シールを貼る順番や位置は、学校や学年によってルールが決まっていることが多いので、まずはそれを確認しましょう。

授業について

「授業について」の仕事は、次の6つ(+任意の作業)です。

㉝黒板にメッセージをかく

始業式あるいは入学式の日、子どもたちは期待と緊張を胸に、ドキドキしながら初めての教室に入ってきます。

そんなとき、最初に目に飛び込んでくるのが教室の黒板です。

黒板にあたたかいメッセージや楽しいイラストがかかれているだけで、子どもたちの不安な心はふっと軽くなります。

近年では黒板アートとして、本格的なイラストをかく先生も増えていますが、難しく考えずに、笑顔の顔マークやハート、音符をちりばめるだけでも、子どもたちには十分伝わります。

㉝自己紹介を考える

子どもたちが教室に入ってきて、担任の先生と初めて出会う瞬間。

そのとき担任の先生がどのように話すかで、「この先生となら頑張れそう」「この教室は安心できそう」といった第一印象が、子どもたちの心に自然と芽生えていきます。

自己紹介で大切なポイントは、次の6つです。

話の内容ももちろん大事ですが、それ以上に話し方や表情が、子どもたちに安心感を届ける大きなカギになります。

㉟学級活動の内容や流れを考える

学級や学校を円滑に動かしていくために、子どもたち一人ひとりに役割をもって活動することが大切になります。

学級活動の時間を使って担当や配属先を決めたり、手順を伝えたりする仕事は次の7つがあります。

学級会での話し合いの進め方や、それぞれの仕事の役割を決める際の人数を、あらかじめ決めておきましょう。

㊱各教科の授業開きの検討

新年度が始まると、担任の先生は生活面だけでなく、各教科の学習の進め方についても丁寧に指導していくことが求められます。

子どもたちは教科ごとに新しい学年のルールや学び方をまだよく分かっていない状態なので、年度のはじめに「授業開き」で次のことを伝えましょう。

㊲各教科の最初の単元の教材研究

学校では、やはり「授業」が学級運営の中心になります。

その中でも、最初の単元は、子どもたちがその教科に対して「楽しい」「わかりやすい」「自分もできそう」と感じられるかどうかを左右する部分です。

授業を意味のある時間にするためには、事前に教材を深く読み込み、学習のねらいや進め方、つまずきやすいポイントを把握しておくことが不可欠です。

さらに、授業の流れや指導の方法を具体的にイメージしながら、必要な準備を進めていきましょう。

㊳教科書や教材を教室へ運ぶ

教科書や教材が学校に届いていたら、まずは納品場所を確認し、注文数と合っているか数えましょう。

過不足がある場合は、すぐに教科書担当の先生や事務さんに報告したり、教材屋に連絡したりします。

確認が終わったら、必要な分を教室へ運び、子どもたちに配布できるようにきれいに並べて準備します。

任意:名前マグネットの作成

新年度の準備において必須ではありませんが、「名前マグネット」は授業や学級活動の中でとても便利に活用できるツールですので、ご紹介させていただきます。

まず、名前マグネットの作り方は、次の2通りが考えられます。

- 子どもの名前を印刷した紙や、手書きで作成したラベルをラミネート加工して丈夫にし、その裏にマグネットシートを両面テープで貼りつける。

- ラベルプリンターを使って子どもの名前を印刷し、それをマグネットシートに貼りつける。

授業では、係や当番などの担当決め、発表の順番、グループ分け、意見の分類、自分の考えの立ち位置を示す場面など、さまざまなところで活用することができます。

名前マグネットを使用することで、先生が毎回黒板に子どもの名前を書き込む手間が省けるため、授業の進行をより効率的に行うことができるメリットがあります。

その他

「その他の仕事」については、次の2つです。

㊴校務分掌に関わる仕事

新年度を迎えるとき、教室の準備や子どもたちへの対応と並行して進めていかなければならないのが、校務分掌に関わる仕事です。

校務分掌とは、学校全体の運営を円滑に進めるために、教員がそれぞれ役割を分担して担う仕事のことです。

まずは、自分がどこに所属しているのかを把握し、その部(委員会)で「4月に何を準備しなければならないのか?」を整理しておくことが重要です。

同じ部に所属する先生方と相談したり、役割分担を確認したりしながら、チームで仕事を進めていきましょう。

㊵入学式関係の仕事

入学式は、これから学校生活をスタートさせる新一年生の子どもたちとそのご家庭にとって、一生に一度の大切な行事です。

だからこそ、先生一人ひとりが責任をもって準備に関わり、温かく、安心感のある場をつくることが求められます。

入学式の提案者から、職員会議などで資料「入学式実施案」が配布されます。

入学式前日や当日の計画が詳細に書かれているので、それをもとに自分がどの役割に関わるかを確認しましょう。

全体の流れをイメージしながら、同じ担当になっている先生方と連携し、一緒に仕事を進めていくことで、スムーズな運営につながります。

まとめ

今回は、学校の先生が新年度で準備すべき1〜40のチェックリストについて紹介しました。

「何から手をつければよいのか分からない!」と感じたときこそ、このチェックリストを活用すれば、新年度のスタートを自信を持って迎えられるはずです。

仕事の量が多くて大変ですが、優先順位をつけて一つずつ進めていけば大丈夫!

この春を、子どもたちと一緒に最高のスタートにするためにも、先生方と協力しながら準備をしていきましょう。