【決定版】教室の座席決め!失敗しない席替えの方法とは?

どうも、まっつーです。

新年度のはじまりや学期の節目で、必ずと言っていいほど悩むのが 「学級の座席決め」 ではないでしょうか?

「落ち着きのない子はどこに座らせればいい?」「支援が必要な子の席は?」「子どもたちから不満が出ないようにしたい…」など、座席を決めるだけなのに、実はたくさんのことを考えなければならないのが先生の仕事です。

今回の記事は、子どもたち一人ひとりを大切にしながら、学級全体が落ち着いて生活や学習できる“最適な座席配置”を決める方法をわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 初めて担任をもって座席決めに悩んでいる

- 支援が必要な子の座席配置で困っている

- 子どもや保護者に納得してもらえる座席の決め方を知りたい

- 学級崩壊やトラブルを防ぐための座席の工夫を学びたい

この記事を読めば、子どもたちの特性をふまえた座席配置のコツがわかり、学級の雰囲気をグッと良くするヒントが必ず見つかります!

この記事を書いた人↓

結論:最適な座席の決め方

学級において、教室の子どもたちの座席を決める方法には、次のようなものが考えられます。

私は19年間の学級担任を経験してきた中で、多くの先輩方からご指導を受けたり、学級経営に関する書籍を読んだりして、座席の決め方について考え、実践してきました。

くじ引きをしたり、子どもたちに話し合いをさせて座席を決めたこともありましたが、時が経つにつれて、より丁寧な配慮が必要になってきました。

その中で「失敗しない最適な決め方」と言えるものはコレです!

先生主導方式+希望制(希望調査付き)の座席決め

座席決めの重要性

「子どもたちがどこの席に座っていても、授業に変わりはないんじゃない?」と、思う方もいるかもしれません。

けれど、教室の座席配置は、子どもの集中力・学習意欲・友人関係・安心感を左右するほど大きな意味を持つものなのです。

そして、担任の先生にとっても、座席配置は学級経営を円滑に進めるための土台となる重要な要素です。

なぜなら、子どもたち一人ひとりの性格や特性に配慮せずに座席を決めてしまうと、さまざまなトラブルが起きやすくなるからです。

だからこそ、座席決めはただの「席替えイベント」ではなく、子どもたちが安心して過ごし、力を発揮できる環境を整えるためる必要があります。

では、どうして「先生主導方式+希望制(希望調査付き)」の方法が座席決めに最適なのか、理由を詳しく説明していきたいと思います。

先生主導で座席を決める理由

「先生主導」という言葉を聞くと、「子どもの意見を聞かない」「子どもに参加させない」という印象を感じるでしょう。

「主体的・対話的で深い学び」や「個別最適な学び」「協働的な学び」が重視される現代の教育の中で、「先生主導=時代遅れ」と誤解される可能性があります。

しかし、実際には次のように、子どもとは違う立場にある先生だからこそ、公平で中立な判断ができるという大切な役割があります

学級編成は、前担任・専科教員・管理職など、子どもたちと関わってきたすべての教職員が情報を出し合い、全校体制で慎重に決められます。

それは、子どもたち一人ひとりの特性や人間関係、支援の必要性を十分に考慮したうえで、より良い学級環境をつくるためです。

実は、教室内での座席配置も、学級編成と同じくらい重要な判断だと言えるでしょう。

なぜなら、座席の位置ひとつで、子どもの集中力や安心感、友だちとの関わり方が大きく変わるからです。

では、先生が主導して座席を決めるべき理由について、これから具体的に次の4つの視点から説明していきます。

- 子どもたちの確実な情報を把握しているのは担任の先生

- 保護者のお願いを汲み取れるのは先生の仕事

- 「運」に任せる席決めではトラブルを防げない

- 先生は座席の理由を明確に説明できなければならない

①子どもたちの確実な情報を把握しているのは担任の先生

子どもたちが安心して学び、気持ちよく毎日を過ごすために、座席の配置はとても大切なポイントです。

その座席を決めるときに、最も多くの情報をもっていて、全体を見ながら判断できるのは、やはり担任の先生です。

なぜなら、担任の先生は日々子どもたちと接する中で、こうしたことを誰よりもよく知っているからです。

また、担任の先生は、前年度の担任の先生や専科の先生、支援員の方、養護教諭、さらには管理職の先生とも情報をやり取りしながら、子どもたち一人ひとりの特性や、気をつけたいことを把握しています。

つまり、子どもを支えるための“確かな情報”を総合的にもっているのは、担任の先生しかいないのです。

②保護者のお願いを汲み取れるのは先生の仕事

子どもたちが毎日を安心して過ごせるように、先生はたくさんのことに気を配っています。

中でも大切なのが、保護者からのお願いや配慮の希望にしっかり耳を傾けることです。

たとえば、保護者の方からこんな声が寄せられることがあります。

こうした情報は、本人が自分で伝えられないことも多く、また学級の子どもたちに伝えるわけにはいかないような“繊細な内容”*も含まれます。

だからこそ、保護者とのやり取りを通じて受け取った、医療的な背景・家庭での様子・本人の気持ちなど、学校では見えにくい部分きちんと受け止めて、教室の座席に反映することは、先生の大事な役目なのです。

③「運」に任せる席決めではトラブルを防げない

「子どもたちに不満が出ないように、公平なくじ引きで決めればいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。

確かに、“運”にまかせた席替えは、子どもたちにとっては楽しく、イベントのように盛り上がることもありますが、それだけで座席を決めてしまうのはとても危険です。

なぜなら、くじ引きでは子どもたちの性格や特性、人間関係の配慮が一切できないからです。

一見「偶然」に見えるこの配置も、子どもたちにとっては毎日を過ごす空間です。

小さなストレスが積み重なり、授業に集中できなかったり、人間関係にヒビが入ったり、時にはいじめや不登校のきっかけになることもあるのです。

④先生は座席の理由を明確に説明できなければならない

教室での座席決めは、ただの「場所決め」ではなく、子どもたちが安心して学び、力を発揮できる環境を整えるための大切な判断です。

だからこそ、担任の先生は「なぜこの座席にしたのか?」という明確な理由を、しっかり説明できる必要があります。

たとえば、保護者からこんな質問を受けることがあります。

こうした問いかけに対して、「なんとなくです」「くじ引きでそうなりました」「子どもたちが決めたことなので…」では、信頼は生まれません。

一方で、担任が次のように答えられたらどうでしょうか?

このように、教育的な意図や配慮がきちんとあることが伝われば、保護者も安心します。

それだけでなく、校長先生や教頭先生(副校長先生)といった管理職から「なぜこの配置にしたのですか?」と聞かれる場面もあります。

先生は、子ども・保護者・同僚・管理職といったすべての関係者に対して、自分の判断の理由を伝える責任があります。

でも、先生が勝手に座席を決めてしまったら、子どもたちが納得できるの?

そこで、先生主導方式に「希望制(希望調査付き)」をプラスするのです。

実際に、子どもたちの希望を聞いて、座席に反映させたいですからね。

座席の希望調査の方法

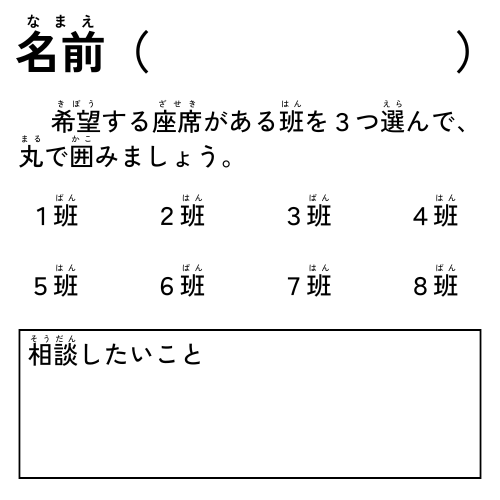

子どもたち一人ひとりが、教室の中でどの座席を希望しているのかを把握するために、アンケートを実施します。

アンケートの形式は、B5用紙を半分にカットした用紙や「Googleフォーム」などのアプリを使って行うのも効果的です。

- 自分の名前

- 希望する班:たとえば「1班~8班」の中から、希望する班にチェックを入れる形式にします。6つの班がある場合 → 希望を2つまで、 8つの班がある場合 → 希望を3つまで

- 相談したいこと 特別な配慮が必要なことや、先生に伝えたいことを自由に書ける欄を設けます。「黒板の字が見えづらいので、前の方がいいです」「〇〇さんと最近トラブルがあったので、今は距離をとりたいです」など書いてもらいます。

これらを記入したあとは、他の人には見せず、先生に直接提出するようにします。

座席の希望を一切聞き入れられず、先生がすべてを決めてしまうと、子どもたちは「決められた感」や不満を感じることがあります。

しかし、「自分の希望も見てもらえた」と思えるだけで、座席への納得度が高まり、前向きな気持ちで捉えられるようになります。

また、アンケートには、「こんなことを書いてくるとは思わなかった」という子どもたちの隠れた困難や希望、心の声が表れる面もあるので非常に有効です。

可能な限り、子どもたちの希望調査の内容が反映されるよう努め、希望する座席やその近くになるよう慎重に考慮します。

希望が叶わなかった場合には記録を残し、次回の席替えで優先的に配慮できるようにします。

座席を決める具体的な手順

子どもたちの実態をふまえて、学級全体にとって最適な座席配置を考えるには、一日だけでは時間が足りません。

私の場合、一週間ほどかけてじっくり考え抜くようにしています。

その間、座席案を一度寝かせて考え直したり、日々の子どもたちの様子を改めて観察したりする時間も大切にしています。

でもそれ以上に大きな理由は、子どもたち自身が「先生が時間をかけて、私たちのことを真剣に考えてくれている」と感じてくれることです。

この思いが伝わることで、子どもたちは座席に対して納得し、安心して新しい座席で学級生活をスタートできるようになるのです。

ここからは、そんな「最適な座席配置」を考えるために、私が実践してきたSTEP1〜STEP6までの手順をご紹介します。

座席決めをすることを予告する(想定:木曜日)

急に座席が変わることは、特に不安が強い子や変化に弱い子にとって大きなストレスになります。

あらかじめ予告することで、心の準備をする時間を与えることができます。

アンケートを配布・回収する(想定:金曜日)

アンケート用紙あるいは「Gooleフォーム」などのアプリでアンケートを作成し、子どもたちに配布・回収する。

ここで大切なのは、「希望通りにはならないかもしれないけれど、先生はちゃんと見ていますよ」ということを正直に伝えることです。

下校後、座席表を作成する(想定:金曜日)

アンケートが回収できたら、まずは仮の座席表を作ってみます。

ここで反映させる情報は次の通りです。

仮案を一度つくったらすぐに決定せず、数日“寝かせる”ことが大切です。

私の場合、金曜日に一度配置を考え、土日に頭をリフレッシュさせて、月曜日に見直すことが多いです。

子どもたちを様子を観察する(想定:月曜日以降)

座席表をイメージしながら、子どもたちの学習や生活の様子を日々観察し、「この座席で本当に大丈夫だろうか?」「もっと落ち着いて過ごせる配置はないだろうか?」と自問自答しながら、慎重に調整を進めていきます。

また、子どもたちとの日常の会話からも多くのヒントを得られます。

こうした声を受け止めながら、子どもたちの気持ちに寄り添った配置を心がけることで、より安心できる教室環境づくりにつながります。

関わりのある先生に座席表を見てもらう(想定:木曜日まで)

どんなに担任ががんばっても、見落としや気づけない視点があるのは当然です。

だからこそ、複数の先生の目でチェックしてもらうことが大切です。

すべての先生に確認してもらうことは難しくても、「この子の席だけは判断に迷う…」という場合には、思いきって相談してみることが大切です。

座席の発表と調整(想定:金曜日)

考え抜いた座席表ができたら、いよいよ子どもたちに発表します。

実際に座ってみて「字が見えづらい」「落ち着かない」といった声があれば、遠慮なくその場で調整しましょう。

子どもたちと一緒に“問題ないか”を確認する時間を取ることで、信頼につながります。

座席の決定(想定:金曜日)

全体が落ち着いたら、最終的な座席を決定します。

ここまで丁寧に段階をふむことで、子どもたちも「先生が一生懸命考えてくれたんだ」と実感し、納得して座席を受け入れてくれます。

来週から、新しい座席でスタートです!

まとめ

今回は、学級全体が落ち着いて生活や学習できる“最適な座席配置”を決める方法について紹介しました。

- 座席は、子どもたちの集中力・安心感・人間関係に大きな影響を与える重要な要素であること

- 教師主導方式と希望制(希望調査)の組み合わせが、子どもにも保護者にも納得してもらえる座席配置につながること

- 子ども一人ひとりの特性や気持ちを大切にしながら、時間をかけて丁寧に座席を決めていくことが、学級の安定と成長につながること

この記事を読んだことで、「席替え」をただのイベントにするのではなく、子どもたちが安心して学び合える環境をつくる“学級経営の大切な手立て”として捉え直せたのではないでしょうか。

「どこに座っても一緒」ではありません。一人ひとりに目を向けて座席を考えることは、その子の可能性を引き出すことにつながります。

先生の判断には責任がありますが、その分、子どもたちや保護者からの信頼も育ちます。

そして何より、「先生が真剣に考えてくれている」と子どもたちに伝わるだけで、教室の空気は大きく変わります。

座席決めを通して、安心と成長のある学級づくりを進めていきましょう!