【徹底】学習評価の3観点を解説!主体的に学習に取り組む態度も詳しく紹介

どうも、まっつーです。

授業において、「子どもたちの学習をどのように評価すればいいの?」「この授業の評価方法でいいのかな?」とお悩みではないでしょうか?

特に、若手の先生や、教員を目指している学生の方にとって、学習評価の観点や方法を正しく理解するのは、最初の高いハードルかもしれません。

今回の記事は、学習評価の3つの観点(知識・理解、思考・判断・表現、主体的に学習に取り組む態度)を整理しながら、現場で使える具体的な評価方法をわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 子どもの学習の様子をきちんと見取り、適切に評価したい

- 教育実習生や若手教員に学習評価の仕方を分かりやすく教えたい

- 保護者からの成績に関する質問に自信をもって答えられるようになりたい

この記事を読めば、3観点の学習評価の意味と方法がスッキリわかり、子どもたちの成長をしっかり支える指導ができるようになります。

この記事を書いた人↓

学習評価の3つの観点

学習評価は、学校における教育活動に関し、児童生徒の学習状況を評価するものです。また、「児童生徒にどういったカが身に付いたか?」という学習の成果を的確に捉え、先生が指導の改善を図るとともに、児童生徒自身が自らの学習を振り返って次の学習に向かうことができるようにするためのものでもあります。

平成31年1月21日に、中央教育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会から出された「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」の7ページに、「観点別評価」について次のように示されています。

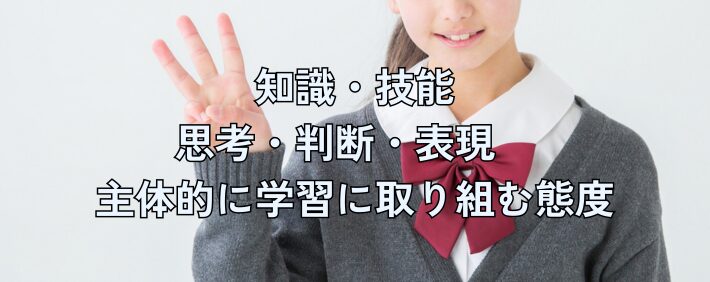

答申では、「観点別評価については、目標に準拠した評価の実質化や、教科・校種を超えた共通理解に基づく組織的な取組を促す観点から、小・中・高等学校の各教科を通じて、『①知識・技能』『②思考・判断・表現』『②主体的に学習に取り組む態度』の3観点に整理することとし、指導要録の様式を改善することが必要」とされている。

また、「資質・能力のバランスのとれた学習評価を行っていくためには、指導と評価の一体化を図る中で、論述やレポートの作成、発表、グループでの話合い、作品の制作等といった多様な活動に取り組ませるパフォーマンス評価などを取り入れ、ペーパーテストの結果にとどまらない、多面的・多角的な評価を行っていくことが必要である」とされている。

- 知識・技能

- 思考・判断・表現

- 主体的に学習に取り組む態度

そして、学習評価は、各観点ごとに「A・B・C」の3段階で行うことになっています。

このように、これらの3つの観点で子どもたちの学習状況を分析的に捉え、学習評価をすることで、点数だけでは見えない子どもの得意や伸びしろを丁寧に把握できます。

学習評価の進め方

学習評価は、次の5つのステップで進めていきます。

単元の目標は、学習のゴールを明確にする大切な出発点です。

作成する際は、学習指導要領に示されている教科ごとの目標や内容、その解説、教師用指導書などを踏まえて、子どもたちにどのような力を育てたいのかを具体的にイメージしながら作成します。

ここでしっかりと目標を定めることが、授業づくりと評価の土台になります。

評価規準とは、子どもたちの学びの到達度を判断するための基準のことです。

設定する際には、子どもたち一人ひとりの実態や、前単元までの学習状況をよく把握したうえで、「この単元でどのような力がどの程度身についていればよいか?」を具体的に定めます。

これにより、授業中に何を大切に見取るかが明確になります。

指導と評価の計画では、「どの場面でどのような力を評価するか(評価場面)」、「どのような方法で評価するか(評価方法)」を具体的に決めておきます。

たとえば、児童の反応やノート、ワークシートの記述、発表、テストなど、さまざまな方法を組み合わせて評価できるように工夫します。

この段階で計画を丁寧に立てておくことが、指導の質を高め、評価を無理なく行うためのポイントになります。

授業では、「指導と評価の計画」に沿って、観点別に子どもたちの学習状況を見取りながら、評価を行っていきます。

その際、単なる成績付けにとどまらず、子どもたちが自分の学びを振り返り、次につなげられるようなフィードバックを意識することが大切です。

また、教師自身も子どもたちの様子から授業をふり返り、必要に応じて指導法を改善することが求められます。

授業における指導と評価を一体化させていくことが、学びを深める大きな力になります。

単元が終わったら、授業中に集めた評価資料や子どもたちの成果物、記録などをもとに、それぞれの観点ごとに総括的評価(A・B・C)を行います。

総括的評価では、単元を通じて子どもたちがどのように成長したか、どの観点で力を発揮したかを丁寧に振り返り、適切な評価を行うことが重要です。

単なる結果だけではなく、子どもたち一人ひとりの努力や成長のプロセスにしっかり目を向けることが、次の学びへの意欲につながります。

「評定」とは何か?学習評価との違い

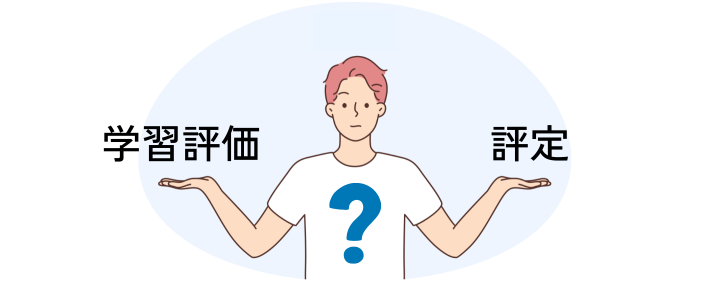

「学習評価」と「評定」は、どちらも子どもたちの学びを見取るために大切なものですが、違いがあります。

学習評価とは、前述の通り各教科の学びの目標に照らして、子どもたちの力を3つの観点ごとに詳しく見ていくことです。

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に学習に取り組む態度」といった観点に分けて、子どもがどこまで力を伸ばしているかをA・B・Cで評価します。

つまり、学習評価は子ども一人ひとりの学びの様子を「分析的に」捉えるためのものです。

一方、「評定」とは、観点ごとの評価をもとに、教科全体として総合的にどれくらいできたかをまとめるものです。

- 3…「十分満足できる」状況と判断されるもの

- 2…「おおむね満足できる」状況と判断されるもの

- 1…「努力を要する」状況と判断されるもの

※3年生以上は評定をつけますが、低学年(1・2年生)はつけません。

※小学校は3段階で評価、中学校は5段階で評価します。

つまり、評定は各教科の学習のまとめとして、子どもの学びの成果を「総括的に」示すためのものです。

- 学習評価=観点ごとに子どもの学びを細かく分析して見るもの(分析的)

- 評定=学習評価をもとに、教科ごとにまとめて示すもの(総括的)

では、学習評価の観点別評価である「①知識・技能」「②思考・判断・表現」「③主体的に学習に取り組む態度」について、詳しく説明します。

学習評価①:知識・技能

前述の「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」の7ページには、「知識・技能」の評価について次のように示されています。

「知識・技能」の評価は、各教科等における学習の過程を通した知識及び技能の習得状況について評価を行うとともに、それらを既有の知識及び技能と関連付けたり活用したりする中で、他の学習や生活の場面でも活用できる程度に概念等を理解したり、技能を習得したりしているかについて評価するものである。

学校での学びでは、単に知識を覚えたり技能を身につけたりするだけではなく、それを他の場面でも自然に使える力に育てることが大切です。

- 学習を通して子どもたちがどれだけ知識や技能を身につけたか?

- その知識や技能を、前に学んだことや他の学習と結びつけたり、自分の生活の中で使えたりできるようになっているか?

たとえば、次のようなことが考えられます。

このように、知識や技能をその場だけで終わらせるのではなく、単元や教科を超えて、さらには生活の中でも自然に使える力になっているかを見取り、支えていくことが求められています。

「知識・技能」の具体的な評価方法

前述の「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」の8ページには、「知識・技能」の具体的な評価方法について次のように示されています。

具体的な評価方法としては、①ペーパーテストにおいて、事実的な知識の習得を問う問題と、知識の概念的な理解を問う問題とのバランスに配慮するなどの工夫改善を図るとともに、例えば、②児童生徒が文章による説明をしたり、各教科等の内容の特質に応じて、③観察・実験をしたり、④式やグラフで表現したりするなど実際に知識や技能を用いる場面を設けるなど、多様な方法を適切に取り入れていくことが考えられる。

「知識・技能」の評価方法としてさまざまなことが考えられますが、ここでは次の4つについて詳しく説明します。

- ペーパーテスト

- 文章による説明

- 観察・実験

- 式やグラフで表現

①ペーパーテスト(例:社会)

社会における「知識・技能」の評価では、ペーパーテストが効果的に活用されます。

まず、事実的な知識の習得を問う問題があります。たとえば、「日本の国会は何院制か?」「明治時代に行われた大きな改革は何か?」といったように、教科書の内容を正確に覚えているかを確かめる問題です。

次に、知識の概念的な理解を問う問題も出題されます。たとえば、「なぜ北海道では畑作がさかんなのか、理由を説明しなさい」など、単なる暗記ではなく、地理的条件や歴史的背景を結び付けて理解できているかを問う問題です。

このように、「知っているか?」だけでなく、「知ったことを組み合わせて理解しているか?」までを評価します。

②文章による説明(例:国語)

国語における「知識・技能」の評価では、文章を使った説明が重要な方法となります。

たとえば、物語文を読んだあと、「登場人物の気持ちの変化について、理由を含めて文章で説明しなさい」という課題を出すことがあります。

また、説明文を読んだ後に、「筆者が伝えたいことを3つにまとめて、わかりやすく書きなさい」といった課題も出されます。

ここでは、単に本文の言葉を写すだけでなく、内容を理解したうえで、自分の言葉で整理して表現できているかを見ます。

国語科の知識・技能の評価は「読んだ内容を正しく理解し、自分の言葉でまとめる力」を丁寧に確認することが特徴です。

③観察・実験(例:理科)

理科においては、観察や実験の活動を通して「知識・技能」の定着を評価します。

たとえば、「植物の成長にはどんな条件が必要か?」をテーマにした学習では、子どもたちが種を植え、日光や水の量を変えながら成長の違いを観察します。

このとき、ただ「植物が育ったかどうか?」だけを見るのではなく、「なぜこの条件だとよく育ったのか?」を正しく理解し、観察記録にまとめることができるかを評価します。

また、実験結果を基に、結論を導き出し、きちんと説明できるかどうかも大切な評価のポイントです。

理科では、「実体験を通して得た知識を自分なりに整理し、使える力にしているか?」を見取ります。

④式やグラフで表現(例:算数)

算数における「知識・技能」の評価では、問題を解くための式を立てたり、数値データをグラフで整理したりする活動が重視されます。

たとえば、「3個で120円のリンゴを5個買ったときの代金を求めなさい」という問題では、「正しく式(120 ÷ 3 × 5)を立てられるか?」や「答えを導くために適切な計算ができるか?」を評価します。

また、調べたデータを表やグラフに整理し、そこから読み取れる情報を正しく説明できるかを見ます。

算数の評価では、「数量や関係を正しくとらえ、式や図、グラフに表して求めることができるか?」を大切にしています。

学習評価②:思考・判断・表現

前述の「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」の8ページには、「思考・判断・表現」の評価について次のように示されています。

「思考・判断・表現」の評価は、各教科等の知識及び技能を活用して課題を解決する等のために必要な思考力、判断力、表現力等を身に付けているかどうかを評価するものである。

学習の中では、知識や技能を身につけるだけでなく、それらを使って自分で課題を解決していく力も育てることが大切です。

- 自分で考えることができるか?

- どれがよいか判断できるか?

- 自分の考えをわかりやすく表したり、伝えたりすることができるか?

たとえば、次のようなことが考えられます。

このように、「思考・判断・表現」の評価は、ただ知識を知っているだけ・技能として使えるだけではなく、それをもとに自分なりに考え、正しく判断し、わかりやすく表す力がどれだけ育っているかを、丁寧に見取っていきます。

「思考・判断・表現」の具体的な評価方法

前述の「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」の8ページには、「思考・判断・表現」の具体的な評価方法について次のように示されています。

具体的な評価方法としては、①ペーパーテストのみならず、②論述やレポートの作成、③発表、④グループでの話合い、⑤作品の制作や表現等の多様な活動を取り入れたり、⑥それらを集めたポートフォリオを活用したりするなど評価方法を工夫することが考えられる。

「思考・判断・表現」の評価方法としてさまざまなことが考えられますが、ここでは次の6つについて詳しく説明します。

- ペーパーテスト

- 論述やレポートの作成

- 発表

- グループでの話合い

- 作品の制作や表現

- ポートフォリオ

①ペーパーテスト(例:算数)

算数における「思考・判断・表現」の評価では、単なる計算問題だけでなく、考え方や理由を説明する問題を取り入れたペーパーテストが活用されます。

たとえば、「この図形の面積を求めるために、どのように分けたかを説明しなさい」や「二つの計算方法を比べて、どちらが簡単か自分の考えを書きなさい」といった問題を出します。

※ただし、小学校で実施されるペーパーテストでは、すべてを文章で記述するのではなく、空欄に言葉や数を入れたり、記号で答える形式が多いです。

ここでは、正しい答えにたどり着く過程や、複数の方法を比較検討する力、自分なりの考えを式や言葉でわかりやすくまとめる力を評価します。

ペーパーテストであっても、子どもの思考の過程や表現力にしっかり目を向けることがポイントです。

②論述やレポートの作成(例:社会)

社会では、学んだ知識をもとに自分の意見や考えをまとめる論述やレポート作成を通して、思考・判断・表現の力を評価します。

論述とは、自分の考えや意見を、筋道を立てて書き表すことをいいます。与えられたテーマについて、「なぜそう考えるのか?」「どういう理由があるのか?」を自分の言葉で説明し、文章としてまとめます。論述では、自分の主張を明確にし、それを裏付ける理由や例を示すことが重視されます。短い文章でもよいので、「問いに対して自分なりに考え、理由をつけて説明する」ことがポイントになります。

レポートとは、調べたことや学んだことを整理して、わかりやすくまとめて伝える文章です。レポートでは、自分の意見を述べることもありますが、それ以上に「事実を正確にまとめる」「調べた内容を整理して伝える」ことが大切です。調査や実験、資料集めなどの結果を根拠にして、まとめる力が問われます。基本的に、「テーマ」「方法」「結果」「考察」「まとめ」といった構成で書かれることが多いです。

たとえば、「自分の住む地域の伝統行事」についてのレポート課題を設定した場合、資料を集めるだけでなく、そこから必要な情報を選び、自分の考えを組み立てて、相手にわかりやすく伝える力が問われます。

単なる知識の再現ではなく、「情報の整理」「自分の意見形成」「筋道だった表現」という複合的な力を見取るうえで効果的な方法です。

③発表(例:国語)

国語では、学んだことをもとに自分の声や態度で表現する活動が重視されます。

たとえば、音読発表会では、単に声を出して読むだけでなく、「登場人物の気持ちに合わせた声の大きさや速さ」「場面の雰囲気に合わせた間の取り方」「聞き手に伝わるような姿勢や目線」などを意識できるかを見取ります。

音読を通して、子どもが「物語の内容を理解し、それに応じて自分なりに表現方法(音読)を工夫する力」を発揮できているかを丁寧に評価します。

発表の場は、考えたことを形にし、聞き手に伝えようとする努力を具体的に見取る良い機会となります。

④グループでの話合い(例:社会)

社会などでは、グループでの話合い活動を通して、思考・判断・表現の力を評価します。

たとえば、「学校施設や地域のバリアフリー化」をテーマに、班ごとに意見を出し合い、まとめて発表する活動を行います。

このような様子から、仲間と協力しながら一つの課題に取り組む姿や、互いの意見を尊重して活動を進めようとする姿勢など、協働的な取り組みも明確に見取ることができます。

話し合いは、知識を単に知っているだけではできない、「対話を通した思考の深まり」を評価できる大切な場面になります。

⑤作品の制作や表現(例:図工)

図画では、作品制作そのものが思考・判断・表現の力を示す活動となります。

たとえば、「季節をテーマにした絵画制作」では、「どの場面を描くかを自分で選ぶ」「どんな色や材料を使うかを工夫する」「作品全体の構成を考える」といったプロセスが見られます。

単にきれいに仕上がったかではなく、「表現したい内容をどう工夫して伝えたか?」「完成に向けてどのように判断して進めたか?」といった部分を丁寧に見取り、「感じたことや考えたことを自分なりに形にする力」を評価します。

⑥ポートフォリオ

①〜⑤などの活動の過程や成果を記録し、ふり返りを深めるために「ポートフォリオ」の活用が推奨されています。

ポートフォリオとは、子どもが学んだことや活動の成果を集めて整理したものです。一言で言うと、「学びの記録をまとめたファイル」のようなものです。授業で取り組んだペーパーテスト、プリント、論述、レポート、作品、ふり返りシートなどを集めて、時系列にまとめたり、テーマごとに整理したりします。

これによって、子どもたち自身が「これまで何を学び、どう成長してきたか?」を目に見える形で確認することができます。

また、先生はポートフォリオを通して、子どもの成長のプロセスや課題を把握し、よりきめ細かな支援や評価につなげることができます。

ポートフォリオは「結果だけではなく、学びの過程を大切にする」評価方法として、重視されています。

学習評価③:主体的に学習に取り組む態度

前述の「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」の10・11ページには、「主体的に学習に取り組む態度」の評価について次のように示されています。

「主体的に学習に取り組む態度」の評価に際しては、単に継続的な行動や積極的な発言等を行うなど、性格や行動面の傾向を評価するということではなく、各教科等の「主体的に学習に取り組む態度」に係る評価の観点の趣旨に照らして、知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりするために、自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら、学ぼうとしているかどうかという意思的な側面を評価することが重要である。

(中略)

本観点に基づく評価としては、「主体的に学習に取り組む態度」に係る各教科等の評価の観点の趣旨に照らし、

- 知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうとする側面と、

- ①の粘り強い取組を行う中で、自らの学習を調整しようとする側面、

という二つの側面を評価することが求められる。

子どもたちが学んでいく中で、知識や技能を身につけることや、自分で考えたり判断したりする力を伸ばすことはとても重要です。

しかし、それだけではなく、学びに向かう「気持ち」や「取り組み方」も、しっかり見取り、評価する必要があります。

- 粘り強さ…ただ指示されたことをやるのではなく、自分で学びに向かう気持ちを抱き、うまくいかないときにも粘り強く取り組んでいるか?

- 自己調整力…自分の学習の様子をふり返り、学び方を工夫したり、よりよい方法を試そうとしたりする前向きな姿勢で取り組んでいるか?

たとえば、次のようなことが考えられます。

このように、「主体的に学習に取り組む態度」の評価では、子どもたちが学ぶ内容だけではなく、「どんな気持ちで学びに向かっているか?」「うまくいくようにするためにどんな工夫をしているか?」にしっかり目を向けることが求められます。

「主体的に学習に取り組む態度」の具体的な評価方法

前述の「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」の13ページには、「主体的に学習に取り組む態度」の具体的な評価方法について次のように示されています。

「主体的に学習に取り組む態度」の具体的な評価の方法としては、①ノートやレポート等における記述、②授業中の発言、③教師による行動観察や、④児童生徒による自己評価や相互評価等の状況を教師が評価を行う際に考慮する材料の一つとして用いることなどが考えられる。その際、各教科等の特質に応じて、児童生徒の発達の段階や一人一人の個性を十分に考慮しながら、「知識・技能」や「思考・判断・表現」の観点の状況を踏まえた上で、評価を行う必要がある。したがって、例えば、ノートにおける特定の記述などを取り出して、他の観点から切り離して「主体的に学習に取り組む態度」として評価することは適切ではないことに留意する必要がある。

「主体的に学習に取り組む態度」の評価方法としてさまざまなことが考えられますが、ここでは次の4つについて詳しく説明します。

- ノートやレポート等における記述

- 授業中の発言

- 教師による行動観察

- 児童生徒による自己評価や相互評価等の状況を教師が評価

①ノートやレポート等における記述(例:社会)

社会科の学習では、授業で得た知識をもとに、自分なりにまとめたり考えたりする活動がよく行われます。

たとえば、地域の産業について調べた後、ノートに「どうしてこの地域では農業がさかんなのか?」を自分の言葉でまとめさせる活動があります。

このとき、教科書や資料をただ写すだけではなく、自分なりに整理し直したり、本やインターネット調べたことをもとに新たな疑問を持ったりする記述が見られるかが大切な評価のポイントになります。

ここでは、「知識を深めるために、自分から考えを広げようとする粘り強い取り組み」や「まとめ方や視点を変えながら、学び方を工夫しようとする学習の調整」といった姿勢をノートやレポートから丁寧に読み取って評価します。

②授業中の発言(例:国語)

国語の授業では、物語文や説明文の読解をもとに、自分の考えを発言する場面が多く設けられています。

たとえば、「主人公はなぜこの行動を取ったのか?」について、自分の意見を発表する活動です。

ここで重要なのは、単に手を挙げたかどうかではなく、本文をもとに粘り強く考え、自分なりに理由をつけて発言しようとしているかです。

また、自分の意見を言ったあとに、友達の発言を聞いて「自分の考えをこう変えたい」と修正しようとする場面も、学習を調整している様子として高く評価されます。

このように、発言を通して「問題解決に向けて自分なりに答えを探そうとする粘り強い取り組み」や「他者の意見を受けて柔軟に自分の考えを見直す学習の調整」の両方を見取ることが大切です。

③教師による行動観察(例:算数)

算数では、問題解決学習の中で子どもたちが自ら学習に向かう姿勢を観察して評価します。

たとえば、難しい文章題に取り組むとき、すぐに諦めず、図にかき起こしたり、別の方法を試したりする子どもの姿を教師が丁寧に見取ります。

また、自分なりに試行錯誤しても解決できなかった場合、友達に助けを求めたり、ヒントを活用しようとする動きも、重要な観察ポイントになります。

ここでは、「問題に対して繰り返し工夫して向き合う粘り強い取り組み」や「求め方を試行錯誤しながら、自分で学習のやり方を調整している学習の調整」といった行動を教師が直接見取り、評価します。

④児童生徒による自己評価や相互評価等の状況を教師が評価(例:理科)

理科では、実験や観察活動を通じて、子どもたちが自分の学びをふり返る場面を設けます。

たとえば、植物の成長実験後に、「実験で工夫したこと」「次にもっとよくするために変えたいこと」について自己評価を行わせます。

さらに、班の友達同士で「よかったところ」「改善できそうなところ」を伝え合う相互評価も行います。

この過程では、「学習のめあてに向かって粘り強く実験や観察を続けようとした取り組みの姿勢」や「実験の方法や記録の仕方をふり返り、次の学び方を自分で調整しようとする自己改善の態度」を教師が記録やふり返りシートをもとに評価します。

指導と評価の一体化とは?

指導と評価の一体化とは、授業で教えたこと(指導)と、それによって子どもたちがどれだけ力を身につけたか(評価)を、別々にするのではなく、一つの流れとしてつなげていくことです。

つまり、「評価の結果をもとに授業や教え方を見直す」「子ども自身が評価を通して学びをふり返り、次の学びに生かす」という双方向のサイクルを意識した授業づくりのことを指します。

先生は、日々の授業を通して子どもたちに必要な力を育てようとしますが、ただ教えるだけでは不十分です。

「教えた内容がどれだけ伝わったのか?」「子どもがどこまで理解し、身につけられたのか?」を確認し、その結果をもとに次の指導を工夫していくことがとても重要なのです。それが「指導と評価の一体化」の考え方です。

「指導」と「評価」を分けずに、どうして一体化する必要があるの?

指導と評価の一体化には次の4つの役割があるんだよ。

- 子どもの学びを深め、確かな理解につなげるため

- 子ども自身が学びをふり返り、自信につなげるため

- 教師自身の授業の質を高めるため

- 学校や学年全体の教育の質を高めるため

①子どもの学びを深め、確かな理解につなげるため

評価は、単に“できたかどうか”を判断するためのものではありません。

子どものつまずきや理解の浅さを早めに見つけて、次の授業でしっかりと補うことが、大きな役割の一つです。

たとえば、わり算がわからないまま次に進んでしまった場合、何も気づかずにそのまま授業が続けば、苦手が積み重なっていってしまいます。

しかし、授業中のワークシートや発言、ノートの様子などから「この子は迷っているな」「難しくて困っているな」と教師が評価し、その場でフォローや再指導ができれば、学びの抜けを防ぐことができます。

②子ども自身が学びをふり返り、自信につなげるため

指導と評価の一体化は、子どもが自分の成長を実感する機会にもなります。

たとえば、国語の授業で「意見文」が以前より論理的に書けるようになったとき、先生が「前よりも読み手に伝わる文が書けるようになったね」と声をかければ、子どもの自信につながります。

「この前は間違えていたけど、今回はできた!」「前よりもスラスラ書けるようになった!」のような気づきは、子どものやる気や自信につながり、学びに前向きになるきっかけになります。

また、自分の苦手な部分に気づくことで、「ここをがんばろう」という目標をもった学習ができるようになります。

評価を「ダメなところを探すもの」としてではなく、“自分のがんばりに気づくきっかけ”として活用することが、子どもの学びを力強く支えるのです。

③教師自身の授業の質を高めるため

評価は、実は教師にとっても「学び直しのチャンス」です。

こうした気づきがあれば、次はスモールステップの展開を入れよう、もっとペアで話し合う時間を増やそうといった授業改善のアイデアが浮かんできます。

④学校や学年全体の教育の質を高めるため

「指導と評価の一体化」は、学級単位だけでなく、学校や学年全体の授業改善やカリキュラムの見直しにも役立ちます。

たとえば、理科のある単元で「どの学級(学年)でも理解度が低い」という結果が出たとします。

これは単なる子ども個人の問題ではなく、単元全体の指導の方法や順序に改善の余地がある可能性があります。

「導入の仕方の工夫」「学年ごとの復習時間の設定」や「補充教材の共通化」など、教員間の連携が進みます。

こうした共通の課題をもとに、校内研修や学年会で話し合うことで、学校や学年全体で指導の質を高めていくことができるのです。

まとめ

今回は、学習評価の3つの観点(知識・理解、思考・判断・表現、主体的に学習に取り組む態度)を整理しながら、現場で使える具体的な評価方法について紹介しました。

- 知識・技能は、「ただ覚える・できる」だけでなく、「他の学習にも応用できる力」として評価すること

- 思考・判断・表現は、「知識や技能を使って、課題を解決したり、自分の考え伝えたりする力」として見取ること

- 主体的に学習に取り組む態度は、「粘り強く取り組む姿勢」と「自分で学び方をふり返り、工夫しようとする自己調整力」を温かく見守りながら評価すること

この記事を読んだことで、ペーパーテストの点数だけでは見えなかった、子どもたちの本当の力や成長の過程に、しっかりと目を向けられるようになるはずです。

そして、観点ごとの評価方法を工夫すれば、日々の授業の中で、自然に子どもたちの頑張りや成長を見取り、支えることができるようになります。

学習評価とは、子どもたちの今の姿を丁寧に受け止め、次に向かうエネルギーを引き出すためのサポートです。

子ども一人ひとりの「できるようになったこと」「これから伸びる力」を、温かく見取り、言葉や文字で伝えていきましょう。