【必見】学力とは何か?テストだけに現れない意味を子どもに伝えるコツ!

学級経営や日々の指導の中で、「学力って何?」「勉強すると、どんな力がつくの?」と子どもたちに質問されたとき、どのように答えればいいか困ったことはありませんか?

学力の本当の意味を正しく理解していないと、子どもたちに「どうせテストの点数を上げるためだけでしょ」といった誤ったイメージを与えてしまい、学びに対して受け身になるだけでなく、学習意欲や自己肯定感の低下にもつながりかねません。

今回の記事は、学力の意味を整理しながら、子どもたちにも伝わる言葉で説明するコツをわかりやすく解説します!

また、学力と混同しやすい「偏差値」や「IQ(知能置数)」についても紹介しています。

この記事は以下のような人におすすめ!

- 子どもや保護者に「学力」について質問があった時に、自信を持って説明できるようしたい

- 子どもたちに学びの意義や自分の成長を実感させたい

- 「学力=テストの点数」と捉えている子どもたちの意識を変えたい

この記事を読めば、学力の本質を丁寧に伝える方法がわかり、学びを支援する先生としての声かけや関わり方に自信が持てるようになります!

この記事を書いた人↓

学力とは何か?

子どもたちは、「学力」という言葉を耳にしたことはあっても、それが具体的にどのようなものなのかを正しく理解していないことが多いものです。

もし、「学力って何だと思う?」と質問してみたら、次のような答えが返ってくるかもしれません。

これらの答えは決して間違いではありません。

しかし、子どもたちに「学力」について正しく伝えるためには、それを教える先生や保護者など、身近な大人たちが学力の本当の意味をしっかりと理解していることが大切です。

そこで、【総則編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説の23ページをもとに、文部科学省が示す「確かな学力」について確認していきたいと思います。

(1) 確かな学力(第1章第1の2の (1))

(1)① 基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ,②これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力等を育むとともに,③主体的に学習に取り組む態度を養い,個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に努めること。その際,児童の発達の段階を考慮して,児童の言語活動など,学習の基盤をつくる活動を充実するとともに,家庭との連携を図りながら,児童の学習習慣が確立するよう配慮すること。

つまり、次の3つに整理することができます。

- 基礎的・基本的な知識及び技能

- これら活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力等

- 主体的に学習に取り組む態度

①基礎的・基本的な知識及び技能

「基礎的・基本的な知識及び技能」とは、子どもたちが学習していく中で身につけておくべき“土台となる力”のことです。

これらの基礎や基本がしっかりしていれば、もっと難しい問題に挑戦したり、新しいことを学んだりするときにも、安心してステップアップしていくことができます。

逆に、ここがグラグラだと、いくら頑張っても途中でつまずいたり、困ってしまうことが多くなってしまうのです。

子どもたちに「基礎的・基本的な知識及び技能」を説明するときは、何て言えばいいだろう?

私なら「学習をがんばるときに必要な土台となる力で、たとえば、漢字を読んだり書いたりすること、計算を正確に行うこと、地図の読み方や歴史の流れを知っていること、植物のつくりや育ち方がわかることだよ」と伝えます。

②これら活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力等

「思考力・判断力・表現力」とは、ただ知っているだけ、覚えているだけではなく、学んだ知識や技能を使って考えたり、比べたり、自分の考えを伝えたりする力のことです。

たとえば、国語でお話を読んだとき、登場人物の気持ちを考えて(思考力)、「この人はこう思ったにちがいない」と理由を考えて(判断力)、その考えをみんなに話したり、ノートにまとめたりする(表現力)ということです。

また、新しい問題に出会ったとき、教科書に書いていないことでも、自分で考えて、選んで、伝えていく力は、これからの時代を生きる子どもたちに欠かせません。

子どもたちに「思考力,判断力,表現力等」を説明するときは、何て言えばいいだろう?

私なら「今までに学んだことやできるようになったことを使って、自分で考えたり、どちらがよいか決めたり、言葉や絵、図などでわかりやすく伝えたりする力のことだよ」と伝えます。

③主体的に学習に取り組む態度

「主体的に学習に取り組む態度」とは、先生や家族、友達などの誰かに言われたからやるのではなく、自分から進んで学ぼうとする気持ちや行動のことです。

このような、自分から進んで学ぼうとする力がある子どもは、これから先、どんな時代になっても、新しいことを吸収したり、課題を乗り越えたりして成長していけます。

反対に、「先生や両親に言われたから仕方なくやる」「テストがあるから嫌だけど勉強する」という気持ちばかりでは受け身になってしまい、だんだんと学習そのものが楽しくなくなってしまいます。

この態度が育つと、子どもたちは「やらされるもの」ではなく、「自分のために学ぶもの」として感じられるようになります。

子どもたちに「主体的に学習に取り組む態度」を説明するときは、何て言えばいいだろう?

私なら「誰かに言われてやらされているのではなく、自分から進んでやってみたい・もっと知りたい・できるようになりたいと思って、学習に取り組む気持ちや行動のことだよ」と伝えます。

子どもたちに「学力」を説明するための文例

以上のことを踏まえて、子どもたちに「学力」について説明する際は、次のように丁寧に話すと理解してもらいやすくなるでしょう。ご参考に♪

みんなに「学力ってなに?」と聞かれたら、何と答えますか?「テストの点数?」「頭が良いこと?」「たくさんのことを知っていること?」と思う人もいるかもしれませんね。

でも、学力って、ただ知識があるだけではなくて、3つの大事な力がそろったものなんだよ。

まず1つ目は、がんばるときに必要な土台の力です。これを「基礎的・基本的な知識や技能」といいます。たとえば、

- 漢字を読んだり、書いたりできること

- 計算を正しくできること

- 地図を見て場所を探せること

- 歴史の流れを知っていること

- 植物のつくりや育ち方がわかること

こうした土台がしっかりしていると、いろいろな問題に取り組むときに役立つんだよ。

2つ目は、自分で考えたり、工夫して伝えたりする力です。これを「思考力・判断力・表現力」といいます。たとえば、

- 今までに学んだことを使って、自分で答えを考える

- どちらがよいか、自分で決める

- 言葉や絵、図を使って、わかりやすく人に伝える

このように、学んだことを自分の力にして使えるかどうかが大事なんだよ。

そして3つ目は、自分から学ぼうとする気持ちや行動です。これを「主体的に学習に取り組む態度」といいます。たとえば、

- 「もっとやってみたい!」と思って行動すること

- 「知らないことを知りたい!」と思って調べること

- 「できるようになりたい!」と思ってチャレンジすること

先生に言われたからやるのではなく、自分の気持ちで前に進もうとすることが、とても大切なんだ。

つまり、「学力」というのは、

- 土台となる知っていること・できること

- 自分で考えたり伝えたりする力

- 自分から進んで学ぼうとする気持ちや行動

この3つの力がそろっていることなんだよ。

いわゆる頭の良さ、理解する力、考える力などを数値で表そうとするものとして、「偏差値」や「IQ(知能指数)」という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。

「学力」「偏差値」「IQ(知能指数)」という言葉は、どれも人間の能力を表しているように見えますが、実はそれぞれ指しているものが違います。

学力(確かな学力)とは、前述の通り知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体的に学習に取り組む態度という3つの柱のことですが、「偏差値」と「IQ(知能指数)」はどういう意味なのでしょうか?

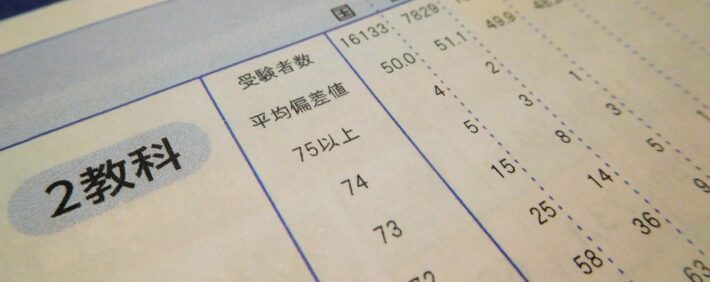

偏差値とは何か?

偏差値とは、テストを受けた人たちの中で、自分がどれくらいの位置にいるのかを表す数値のことです。

テストの「点数」だけを見ても、そのテストが簡単だったのか、難しかったのかによって、点数の意味は大きく変わってしまいます。

たとえば、あるテストで80点を取ったとしても、まわりの平均点が90点だったら「やや低め」と評価されますし、平均点が60点だったら「とても良い成績」になります。

こうしたテストごとの難しさの違いを無視して、単純に点数だけで比べるのは正確ではありません。そこで役立つのが「偏差値」です!

偏差値では、まず「みんなの真ん中(平均点)」を偏差値50と決めます。そこから、自分がどれくらい上なのか、あるいは下なのかを統一された“ものさし”で表してくれるのです。

偏差値と順位の関係

テストを受けると、受験者の得点は大抵、平均点付近にたくさん集まることが多いです。

そして、平均点から点数が高かったり低かったりする人はだんだん少なくなっていきます。

偏差値と順位の関係は次のようになっています。

| 偏差値 | 最上位から見た割合 | 1000人中の順位 |

|---|---|---|

| 80 | 0.13% | 1.3位 |

| 75 | 0.62% | 6.2位(1000人中6位前後) |

| 70 | 2.28% | 22.8位(1000人中23位前後) |

| 65 | 6.68% | 66.8位(1000人中67位前後) |

| 60 | 15.87% | 158.7位(1000人中159位前後) |

| 55 | 30.85% | 308.5位(1000人中309位前後) |

| 50 | 50.00% | 500.0位(1000人中500位) |

| 45 | 69.15% | 691.5位(1000人中692位前後) |

| 40 | 84.13% | 841.3位(1000人中841位前後) |

| 35 | 93.32% | 933.2位(1000人中933位前後) |

| 30 | 97.72% | 977.2位(1000人中977位前後) |

つまり、偏差値60以上を取れるということは、同じテストを受けた中で上の方(上位約16%以内)にいるということになります。

反対に、偏差値40なら、同じテストを受けた中で下の方(下位約16%)となり、集団の中ではやや苦戦している位置にいることを表しています。

このように、偏差値を使えば、点数に惑わされずに、自分の本当の位置を客観的に知ることができるのです。

偏差値を見るときに注意すること

偏差値はとても便利な数値ですが、見るときに大事なポイントがあります。

- 母集団(受けた人たち)が違うと、単純に比べられない

- テストの種類によって、偏差値も変わる

たとえば、全国模試と学校内での学年テストでは、同じ「偏差値50」でも意味がまったく違います。

全国模試で偏差値50なら、全国の受験者全体の中でちょうど真ん中の位置にいることになりますが、学校での学年内テストで偏差値50なら、その学校の同じ学年の中で真ん中ということです。

また、難関校向けの模試などは、もともと受験者のレベルがとても高いため、たとえ点数が良くても、偏差値が低めに出ることもあります。

だから、「どんなテストの偏差値なのか?」「どんな人たちと比べているのか?」を確認することが必要になります。

IQ(知能指数)とは何か?

IQ(Intelligence Quotient/知能指数)とは、知能の発達の度合いを数値で表したものです。簡単に言うと、「考える力」「覚える力」「判断する力」など、頭を使う力がどのくらい育っているかを示す指標です。

計算式:IQ =(精神年齢 ÷ 実年齢)× 100

同じ年齢の人たちの平均値(=100)を基準にして、自分がどれくらいの位置にいるかを示すようになっています。

IQが高いからといって、必ずしもテストで満点を取れるわけではありません。逆に、IQが普通くらいでも、コツコツ努力して高い成績を出す子もたくさんいます。

ですので、子どもたちの「可能性」や「得意な力」を見つけるためのヒントとして考えると良いでしょう。

IQ(知能指数)の計測するため検査

小学校現場でよく使われる検査として、「ウェクスラー式知能検査(WISC:ウィスク)」があります。

ウェクスラー式知能検査(Wechsler Intelligence Scale)とは、「言葉を使った力」と「目や手を使った力」の両方を測って、子どもの知能を総合的に評価する検査のことです。

対象年齢…5歳0カ月~16歳11カ月

WISC-Ⅳ

ウェクスラー式知能検査(WISC-Ⅳ)では、基本検査(10項目)と必要に応じて実施される補助検査(5項目)の、計15項目の下位検査で構成されています。

これらの検査結果から、次のようなものが算出されます。

WISC-Ⅴ

また、最新版のウェクスラー式知能検査(WISC-Ⅴ)では、主要下位検査(10項目)と二次下位検査(6項目)の計16の下位検査で構成されています。

これらの検査結果から、次のようなものが算出されます。

IQ(知能指数)を測る目的

WISC検査を通じてIQ(知能指数)を測る本来の目的は、発達障害の診断を行うことではありません。

たしかに、発達に気がかりのある子どもに対して実施されることが多くありますが、診断の有無を判断するためのものではなく、その子の「認知の特性」や「学び方のスタイル」を理解することが主な目的です。

検査では、同年齢の子どもたちとの比較を通して、「知能の発達がどのような傾向にあるのか?」「どのような力が得意で、どこに困りごとを感じやすいのか?」を明らかにします。

その結果をもとに、子どもに得意・不得意に応じた支援の方法を考えたり、どのような関わり方をすると力を伸ばしやすいのかを探るための貴重な手がかりとなるのです。

まとめ

今回は、学力の意味を整理しながら、子どもたちにも伝わる言葉で説明するコツ、偏差値やIQ(知能指数)の意味について紹介しました。

- 学力とは、基礎的・基本的な知識や技能、思考力・判断力・表現力、主体的に学習に取り組む態度の3つが揃ったものであること

- 学力=テストの点数だけではなく、自分で考え、選び、伝え、学び続ける力を育てることが大切であること

- 学力を伝えるときは、子どもたちにもわかる具体的な言葉や例を使って、前向きに学びへの意欲を育てることがポイントだということ

この記事を読んだことで、「学力って何?」と聞かれたときに、テストの点数だけにとらわれずに、子どもたちに本当の学力の意味を自信をもって伝えられるようになります。

子どもたちの目の前にあるのは、テストの点数だけの世界ではありません。

知識や技能を土台にして、自分の頭で考え、表現し、そして未来を切り拓いていく力こそが、これからの時代に求められる本当の「学力」です。

子どもたちと一緒に「学ぶって楽しい!」と思える学級づくりを進めていきましょう!