【完全版】給食指導を丸ごと全部紹介!

学校の給食の時間において、「準備がバタバタで落ち着かない…」「給食当番の仕事がうまく分担できていない」「食物アレルギー対応、ミスが怖いけど正直よくわからない」とお悩みではないでしょうか?

学校給食は、子どもたちの健康な心と体を育てる大切な活動であり、学びを深める貴重な機会でもあります。

そして、給食指導のなかには、命を守る体制づくりや仲間と協力する力の育成など、日々の教育に直結する大切な指導がギュッと詰まっているのです。

今回の記事では、学校給食の意味、給食当番の仕事、給食準備での子どもたちの動き、そしてアレルギー対応まで、給食の時間の指導法を丸ごと全部ていねいに解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 給食指導のポイントを体系的に知りたい

- 子どもが安心して給食当番に取り組めるようにしたい

- 食物アレルギー対応の学校体制を整えたい

- 「給食の時間って、先生は何してるの?」と疑問に思っている

この記事を読めば、給食の時間を「食べるだけの時間」から「学びと成長の時間」に変えるための具体的な指導のコツがわかり、実践に生かすことができるようになります!

この記事を書いた人↓

学校給食=教育活動=教材

学校では、お昼の時間になると「給食の時間」が設けられており、担任の先生の指導のもと、給食当番を中心に子どもたちが準備や片づけを行いながら、みんなで給食を食べています。

では、そもそも「学校給食」は何でしょうか?きっと多くの人が、「学校で昼食をとること」「子どもたちが給食を食べること」と答えるのではないでしょうか。

しかし、文部科学省が発行する「食に関する指導の手引 第二次改訂版(平成31年3月)」218ページでは、「学校給食」について次のように説明されています。

1 目的と役割

(前略)昭和 29 年には「学校給食法」が制定され、学校給食の法的根拠が明確になり、教育活動として実施されることになりました。平成 20 年6月に学校給食法が大幅に改正され、従来からの目標である学校給食の普及充実に加えて、「学校における食育の推進」が新たに規定されました。食育の観点を踏まえ、学校給食の教育的効果を引き出し、学校給食を通じて学校における食育を推進するという趣旨が明確になりました。

学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた豊かな食事を提供することにより、健康の増進、体位の向上を図ることに加え、食に関する指導を効果的に進めるための重要な教材として、給食の時間はもとより各教科や総合的な学習の時間、特別活動等において活用することができます。

要するに、「学校給食」とはただの昼食ではなく、食育を進めるための学校の教育活動であり、先生にとっては“子どもたちへ指導するために扱う教材”でもあるのです。

世間の人から、「給食の時間は、ただの食事だから先生にとっては休み時間でしょ?」「子どもたちと給食を食べるだけだから、先生はラクだよね?」と思われがちです。

しかし、実際の給食の時間は、先生にとっても大切な指導の時間であり、決して“休憩”とは言えないのです。

学校給食は「教材」であって「給食の時間=指導の時間」なのに、どうして先生は給食費を自分で負担しなければならないの?休憩時間ならわかるけど…。

・・・・・・。

学校給食の目的

学校給食は「教育活動」であり「教材」ということがわかっていただけたと思いますが、その目的は何でしょうか?

学校給食の目的は「学校給食法 第一章 第一条」に明記されています。

第一条 この法律は、学校給食が①児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、②児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

①と②について解説します。

①児童及び生徒の心身の健全な発達に資するもの

成長期の子どもたちにとって、毎日しっかり食事をとることは、体の発達や健康を保つうえで欠かせません。

学校給食は、栄養バランスが整えられており、家では食べにくい食材や献立にもふれることができます。

これにより、体の中から元気をつくり、風邪をひきにくくしたり、集中力を高めたりといった効果が期待できます。

また、給食の時間には、「ありがとう」や「ごちそうさま」の挨拶をしたり、友達や先生と楽しく会話をしたりしながら食べることで、心も育っていきます。

つまり、学校給食は、体を育てる栄養の場であると同時に、心を育てる学びの場でもあります。

②児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすもの

私たちのまわりには、いろいろな食べ物がありますが、「何をどのように食べるか?」を正しく判断することは、とても大切な力です。

たとえば、「野菜には体の調子をととのえる働きがある」「主食・主菜・副菜がそろっていると、栄養のバランスがいい」など、食材の役割や組み合わせを知ることで、食に関する正しい知識が身につきます。

そして、「少し苦手だけど一口は食べてみよう」「おかわりは加減して取ろう」といった判断力も、給食の時間を通して少しずつ育っていきます。

先生は栄養士(栄養教諭)や保護者と連携しながらその価値を理解し、子どもたちの食の学びを支えることが必要です。

子どもたちから「どうして学校で給食を食べるの?」と質問されたら、どう答えればいいの?

「学校給食は、みんなの体が元気に育ち、心もやさしく育つようにするための大切な食事なのです。それに、どんな食べ物が体にいいかを知って、自分で考えて食べる力をつけるための大事な時間にもなるんだよ」と答えるようにしましょう。

小学校学習指導要領における「学校給食」

小学校学習指導要領(平成29年告示)の「第6章 特別活動」の184ページには、学校給食について以下のように示されています。

エ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成

給食の時間を中心としながら,①健康によい食事のとり方など,望ましい食習慣の形成を図るとともに,②食事を通して人間関係をよりよくすること。

①と②について解説します。

①健康によい食事のとり方など,望ましい食習慣の形成を図る

子どもたちが毎日の給食を通して、体によい食べ方や食べ物の選び方を自然と身につけていくことを目指しているという意味です。

たとえば、「野菜も残さず食べよう」「よくかんで食べよう」「栄養バランスのとれた食事が大切だよ」といったことを、給食の時間にくり返し体験することで、子どもたちの中に“正しい食の感覚”が育っていきます。

これらは、大人になってからの健康にも深く関わる、大事な生活習慣の一部です。

つまり、給食はただ空腹を満たすものではなく、将来の健康や生き方にもつながる「食の学び」の時間でもあるのです。

②食事を通して人間関係をよりよくする

子どもたちが一緒に食べる体験を通して、友だちとの関係を深めたり、思いやりの心を育てたりすることを意味しています。

給食は、単に「食べる時間」ではなく、みんなで食事を囲む中で「ありがとう」「どうぞ」「いただきます」などの声をかけ合いながら、相手を大切にする気持ちやマナーを学ぶ貴重な場です。

また、配膳を手伝ったり、苦手な食べ物にチャレンジする友だちを応援したりすることで、仲間との信頼や絆が少しずつ育まれていきます。

こうした日々の積み重ねが、子どもたちの人間関係づくりの土台となり、安心して過ごせる学級づくりにもつながっていくのです。

これも、子どもたちから「学校で給食を食べる理由」を聞かれたときに、使えそうだね。

「学校給食は、バランスのよい食事のとり方を身につけて、元気な体をつくるために大切なんだ。また、みんなで楽しく食べることで、友だちとの仲がもっとよくなるからだよ」と答えることもできるね。

学校給食の指導

【特別活動編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説の58ページには、学校給食の指導について以下のように示されています。

(前略)給食の時間は,①楽しく食事をすること,②健康によい食事のとり方,③給食時の清潔,④食事環境の整備などに関する指導により,望ましい食習慣の形成を図るとともに,食事を通してよりよい人間関係の形成を図る。そして,⑤適切な給食時間を確保した上で,給食の準備から後片付けを通して,計画的・継続的に指導する必要がある。また,食を取り巻く社会環境の変化により,栄養摂取の偏りや欠食といった食習慣の乱れ等に起因する肥満などの生活習慣病,食物アレルギー等の問題が指摘される現在,⑥家庭との連携が今後更に重要になる。心身の健康に関する内容にとどまらず,自然の恩恵への感謝,食文化,食料事情などについても⑦各教科等との関連を図りつつ指導を行うことが重要である。

これらの指導に当たっては,⑧栄養教諭の専門性を生かしつつ,学校栄養職員や養護教諭などの協力を得て指導に当たることも必要である。また,これらの学校給食に関する内容については,学級活動の授業時数には充てない給食の時間を中心に指導することになるが,⑨学級活動の時間でも取り上げ,その指導の特質を踏まえて計画的に指導する必要がある。その際,学校給食を教材として活用するなど多様な指導方法を工夫することが大切である。

まずは①〜⑨について解説します。

①楽しく食事をすること

学校給食において言われる「楽しく食事をすること」とは、ただ“にぎやかにおしゃべりをしながら食べる”という意味ではありません。

これは、子どもたちが安心して、心地よく、気持ちよく食事ができる環境や関わり方を大切にするということです。

このように、給食の時間を「心が育つ時間」にすることが目指すべき姿です。

また、「食べたくない子が無理に食べさせられる」「注意されてばかりで楽しくない」ような給食時間になってしまっては、本来の目的を果たせません。

「おいしかった!」「また食べたい!」と思える経験を重ねることが、食への興味や関心につながっていくのです。

完食指導の問題点

以前から、子どもたちに給食を残さず食べさせようとする「完食指導」が問題視されてきました。

たとえば、「給食を食べ終わるまで席を立たせない」「給食を残したら罰として休み時間をなくす」などの対応が、指導として適切なのかどうかが問われています。

学校給食で重要なことは、【特別活動編】小学校学習指導要領解説で示されている通り「楽しい食事」です。

しかし、強制的に食べさせたり、罰を与えたりするような指導では、子どもが食べることに対して不安やストレスを感じてしまい、逆効果になります。

先生に求められているのは「子どものペースや気持ちを尊重しながら、少しずつ食の幅を広げていく」ような関わり方です。「給食の時間=楽しい食事の時間」を実現することが大前提だいうことを決して忘れてはいけません。

②健康によい食事のとり方

学校給食における「健康によい食事のとり方」とは、子どもたちの体が元気に育ち、生活リズムや心も整っていくような食べ方のことを指します。

学校給食は、栄養士さんが子どもたちの年齢に合わせて栄養のバランスをしっかり考えて作られている食事です。

だからこそ、給食の時間を活かして「なぜこれを食べるのか?」「どんな栄養があるのか?」を伝えることで、子どもたちは“健康によい食べ方”を自分で考えて選ぶ力を身につけていきます。

また、学校給食の時間は、ただお腹を満たすだけでなく、食べ方やマナー、食べものの役割について学ぶ時間でもあります。

先生の声かけや、一緒に食べる友だちの姿が、子どもたちに「食の大切さ」を伝えてくれるのです。

③給食時の清潔

「給食時の清潔」とは、子どもたちが安全に安心して食事をするために、身の回りや体をきれいに整えることを意味します。

もし衛生管理が不十分であれば、食中毒や感染症のリスクにつながることもあります。

だからこそ、担任や栄養教諭は連携しながら、子どもたちが自然と「清潔に食べる習慣」を身につけられるよう、日々の声かけや丁寧な指導を重ねることが大切です。

④食事環境の整備

「食事環境の整備」とは、子どもたちが安心して、気持ちよく給食を食べられるように、教室やその周囲を整えることを意味します。

ただ単に机やイスを並べるだけではなく、落ち着いて食事に向かえる雰囲気や衛生面の配慮、声かけや時間の流れなどを整えることすべてが含まれます。

こうした環境が整うことで、子どもたちはただ「食べる」だけでなく、「楽しく食べる」「人と関わりながら食べる」ことの心地よさを実感できるようになります。

⑤適切な給食時間を確保した上で,給食の準備から後片付けを通して,計画的・継続的に指導する

学校給食を、子どもたちの食の習慣や協力する力を育てる教材として扱うためには、「時間のゆとり」と「毎日の積み重ね」が必要です。

準備から片付けまでの流れを、慌てることなく安全に行えるよう、十分な給食時間を確保することが大切です。

そして、正しい手洗いの仕方、配膳のルール、食事中のマナー、片付けの手順などを、毎日くり返し、計画的に教えていくことで、子どもたちは自然とできるようになっていきます。

このような継続的な指導があるからこそ、子どもたちは「自分で気づいて動く力」「感謝の心」「みんなと協力する楽しさ」を育てていけるのです。

⑥家庭との連携

近年、社会の変化により、朝ごはんを食べない「欠食」や、好きなものばかり食べる「偏食」が増え、子どもたちの栄養バランスがくずれやすくなっています。

その結果、肥満や生活習慣病のリスクが高まったり、食物アレルギーへの対応も難しくなったりすることが指摘されています。

学校では、栄養バランスのとれた給食や食育の授業を通して、子どもたちが健康的な食の知識と習慣を身につけられるように指導します。

一方、家庭でも朝ごはんをしっかり食べる、アレルギー情報を共有するなどのサポートが必要です。

子ども一人ひとりの健康な成長のために、学校と家庭がつながって支える体制が、これからますます求められているのです。

⑦各教科等との関連を図りつつ指導

学校給食を活用し、各教科の授業で学んだことと結びつけて深く理解させる工夫することが求められます。

たとえば、社会科で地域の特産物を学んだあと、その食材が使われた給食が出ると、「この野菜は地元で育てられているんだ!」と、学びが実感になります。

また、理科で栄養や体のしくみを学んだあとに、給食の中の栄養バランスについて考えることで、「自分の食べ方が体にどう関係しているか?」「食べ物を口に入れたら、どのように消化されるのか?」も自然と分かってきます。

子どもたちは「知って終わり」ではなく、「使える知識」として定着させることができ、食に対する関心や理解がより深まります。

⑧栄養教諭の専門性を生かしつつ,学校栄養職員や養護教諭などの協力を得て指導に当たる

給食指導や食育を行うときに、担任の先生だけでなく、専門知識をもつ先生たちとチームで協力して取り組むことが有効です。

たとえば、栄養教諭(栄養士)は「この献立にはどんな栄養があるのか」「どんなふうに食べたら健康にいいのか」などをわかりやすく伝えるプロです。

養護教諭は、体調に合った食事のアドバイスや、アレルギーへの対応をサポートしてくれます。

それぞれの立場で子どもたちを支えることで、より安全で安心な給食時間が実現し、一人ひとりに合った細やかな指導も可能になります。*

このような連携によって、子どもたちは「食べることの大切さ」や「健康に生きるために必要な知識」を自然と学ぶことができるのです。

⑨学級活動の時間でも取り上げ,その指導の特質を踏まえて計画的に指導する

学校給食に関することを、給食の時間だけで終わらせず、学級活動の時間にもしっかりと扱うことを意味します。

たとえば、「なぜ残さず食べることが大切か?」「どんな食べ方が健康につながるか?」など、子どもたちがじっくり考えたり話し合ったりする時間をとることで、給食がただの食事でなく“学び”になるのです。

このとき大切なのが、「今日はこのことを伝えよう」「このテーマでふり返らせよう」というねらいをもった計画的な指導です。

前述の内容と重複しますが、栄養教諭(または栄養士)や養護教諭(保健の先生)も指導者として関わってもらい、連携しながら授業を組み立てていきましょう。

給食当番

学校給食の意味や指導について説明してきましたが、ここからは学級の子どもたちの仕事である「給食当番」についてご紹介したいと思います。

給食当番とは、学級の子どもたちが交代で、給食の準備や片付けをする役割のことです。

- 人数:6〜8人(4人の場合は先生の補助あり)

- 担当場所:教室あるいは廊下(配膳台をセットする場所)

- 期間:1週間で順番に交代して当番を担当する

- 時間:準備と片づけ合わせて20分程度

- 時間帯:給食の時間

給食当番をする理由

毎日あたりまえのように行っている給食当番ですが、なぜ子どもたち自身が給食の配膳をするのでしょうか?

「時間がかかるのでは?」「先生がやったほうが早いのでは?」と疑問をもつ人もいるかもしれません。

子どもたちが「どうして給食当番をする必要があるの?」と質問してきたら、どう答えればいいのかな?

私は、給食当番を行う理由を以下の6つに分けて、わかりやすく話します。

- 自分の役割を知ることができる

- 食べ物や作ってくれた人への感謝の気持ちが育つ

- 仲間と協力する力が身につく

- 段取りを考える力が育つ

- 清潔と安全への意識が高まる

- 自分の仕事に責任をもつ力が育つ

①〜⑥について、詳しく説明します。

①自分の役割を知ることができる

給食当番は、ただ食事を配るだけの作業ではありません。

自分がクラスの中でどんな役割を担っているかを実感できる貴重な活動です。

一人ひとりが分担された仕事をもち、みんなと協力し合って給食の準備や片付けをすることで、集団の一員としての意識が育ちます。

②食べ物や作ってくれた人への感謝の気持ちが育つ

給食は、栄養士さんが献立を考え、調理員さんが心をこめて調理し、時間通りに安全な形で提供されるまでに、たくさんの人の力が関わっています。

給食当番として配膳の準備をすると、「誰かが自分たちのために働いてくれている」ことに気づけるようになります。

「いただきます」「ごちそうさま」の意味が深まり、食べ物や人への感謝の気持ちが自然に育ちます。

③仲間と協力する力が身につく

給食当番の仕事は、一人で完結できるものではなく、仲間との協力が必要不可欠です

たとえば、重いスープ鍋を二人で息を合わせて運んだり、配膳台を押しながら机間を回ったりするなど、同時に複数の人が動く場面が多くあります。

その中で自然と「ありがとう」「こっちはやるよ」といった相手を思いやる言葉や態度が生まれます。

この経験を通じて、人と気持ちを合わせて行動することの心地よさや達成感を知ることができます。

④段取りを考える力が育つ

給食の配膳には時間の制限があり、多くの学校では10〜15分以内に配膳と着席を終えることが目標とされています。

そのためには、「食缶をここに置くと配膳しやすい」「おかずの前に、先に牛乳を配ろう」といった段取りを考える力が求められます。

最初は戸惑う子どももいますが、経験を重ねる中で「どの順番で進めると早く終わるか?」を自分たちで考えられるようになります。

⑤清潔と安全への意識が高まる

給食当番では、衛生と安全に関するルールを守ることが何よりも大切です。

手を洗う、白衣や帽子、マスクを正しくつける、配膳中はおしゃべりをしないなど、日常の中ではあまり意識されにくいルールも、実際に当番を経験することで理解が深まります。

「なんで手を洗うの?」「なぜ白衣を着るの?」といった子どもの疑問にも、実体験を通して答えが見つかっていきます。

こうした体験を通じて、自分と仲間の健康を守る意識が高まり、感染症や事故の予防につながる生活習慣が身についていきます。

⑥自分の仕事に責任をもつ力が育つ

給食当番では、スープをこぼさないように丁寧に運ぶこと、全員に同じ量を配ること、手早くていねいに動くことなど、どれも「自分の仕事」として向き合う必要があります。

「うまくできなかった」「遅れてしまった」という失敗も、「じゃあ次はどうしたらいいか」を考えるきっかけになります。

誰かに言われて動くのではなく、自分の意思で責任をもって行動する経験は、自己肯定感や自立心を育てるうえで重要なことです。

給食当番をする理由を説明することで、子どもたちはその仕事に意味を見いだし、安全に、そして前向きな気持ちで取り組めるようになります。

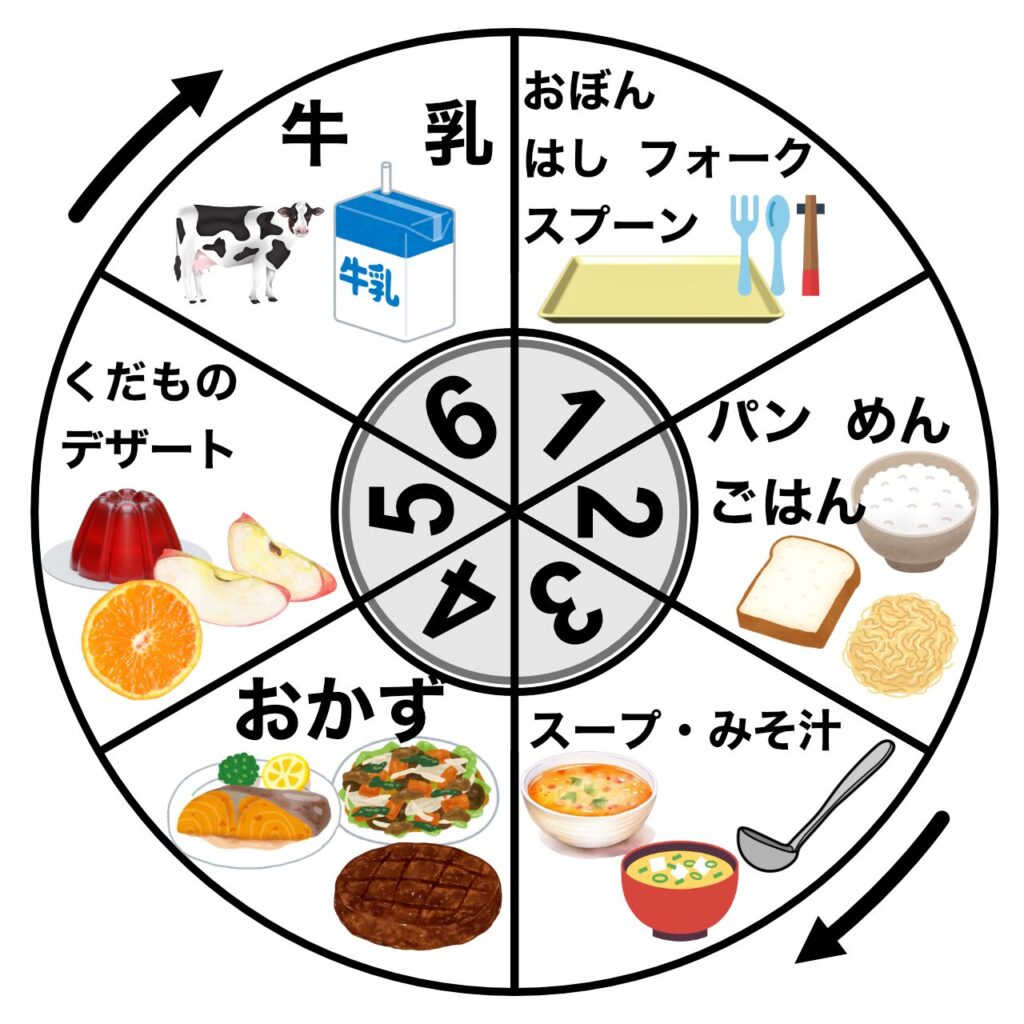

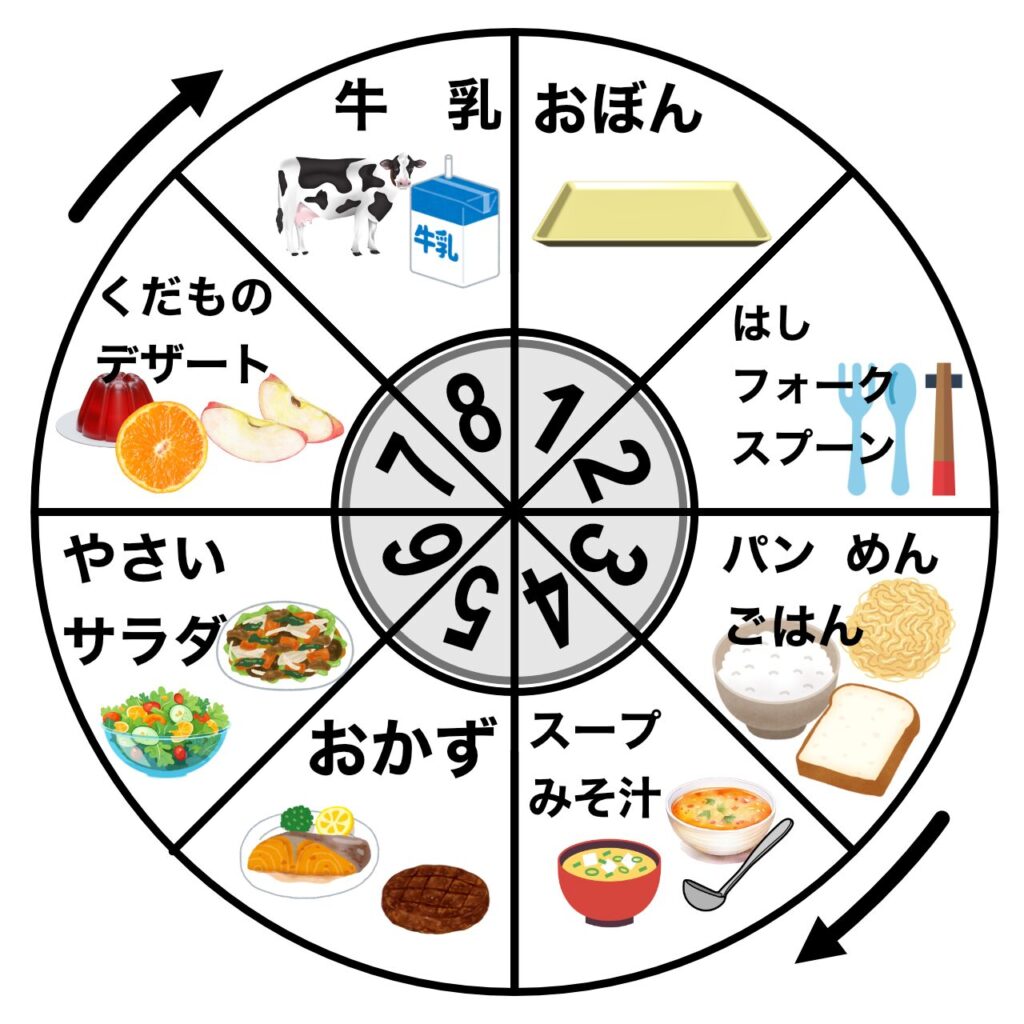

給食当番の分担

給食当番の人数は、学級の児童生徒数や給食メニューの品数によって調整が必要です。

私の経験では、6〜8人の子どもたちで給食当番を編成し、配膳の役割を分担する形をとっていました。

グループの構成としては、「6人班を1つ作る」または「4人班を2つ組み合わせる」といったパターンが多いです。

また、各班から1人ずつ選んで給食当番グループを編成する方法もあります。

たとえば、学級に6つの班がある場合、それぞれの班から1人ずつ出して、計6人で給食当番グループを作る、というイメージです。

給食当番を4人で編成している学級を見かけることがありますが、その場合、担任の先生が配膳に関わる場面が非常に多くなります。

特に、初めて担任を受け持つ先生や、新しく異動してきた先生は、前年度から在籍している先生に「給食当番は何人ぐらい必要か?」と聞いて、給食が始まる前までに確認しておくことをおすすめします。

給食を配膳する際に、毎回先生が「◯◯さんははこの食缶を配膳してください」と指示しなくても、子どもたちが自分で担当を確認できるようにすることが大切です。

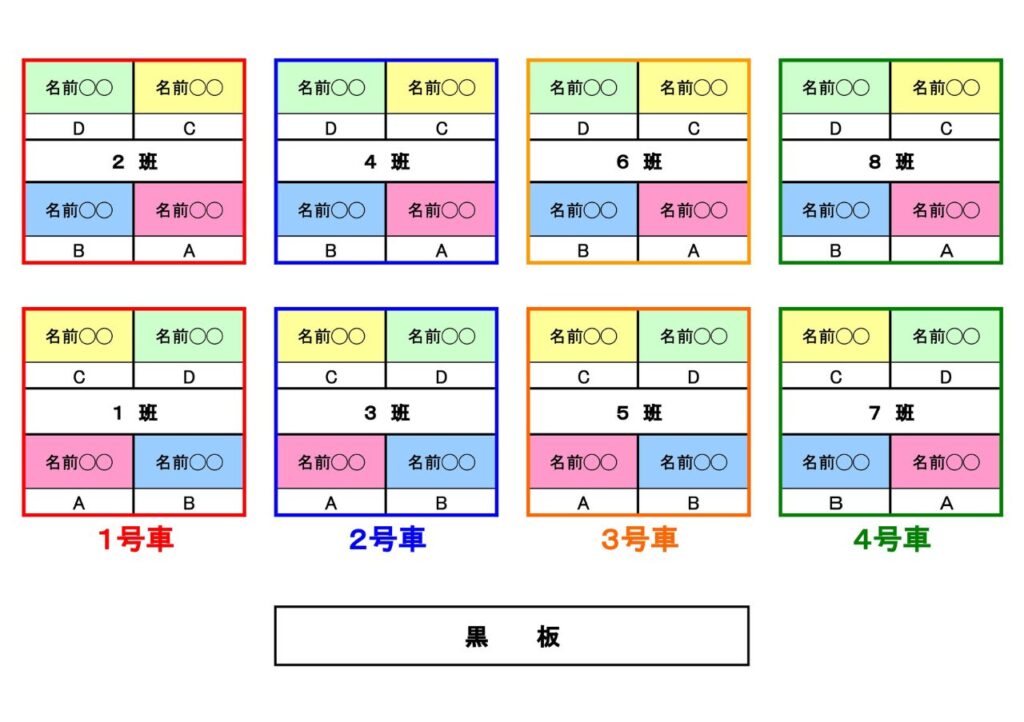

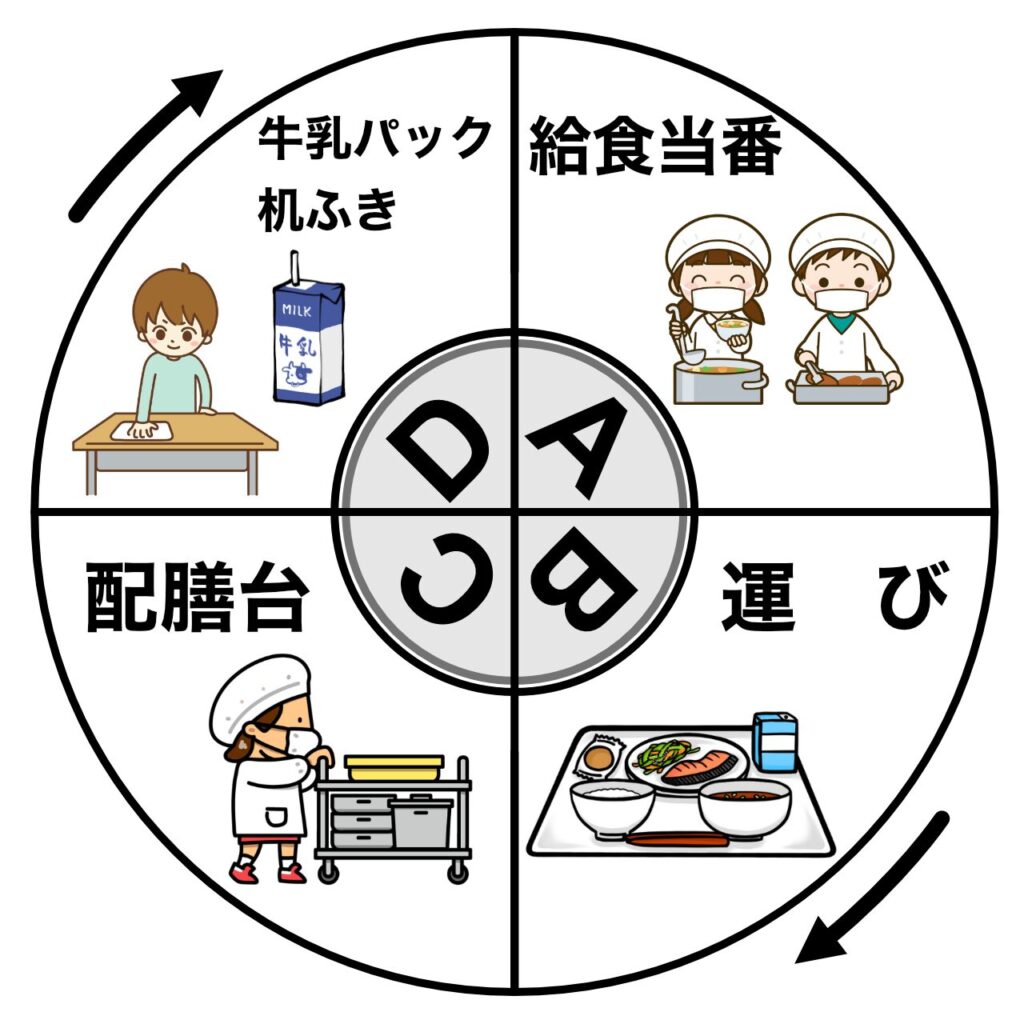

そのためには、下記のような「給食当番表(配膳分担表)」を活用するのが効果的です。

6人編成の場合はこちら!

8人編成の場合はこちら!

- 「MicrosoftのWord」や「Googleドキュメント」などのワープロアプリ、あるいはイラスト作成のアプリを立ち上げます。

- 円や線などの図形を使って、給食当番表の枠をつくります。

- イラストACやCanvaなどのフリー素材が入手できるサイトから、給食に関連するイラストをダウンロードします。

- 大きな円の枠の中に、ダウンロードしたイラストを貼り付けます。

- 貼り付けたイラスト付近に、文字で担当する食缶や食器類をかきます。

- 小さな円の枠の中に、班の数字をかきます。文字の傾きも調整しましょう。

- 大きな円の枠の外側に、給食当番表を回す方向を示した矢印をかきます。

- 厚紙あるいは普通紙に印刷したものをラミネートします。

- 教室の壁に掲示して完成です!

給食の献立によっては、給食当番表に書かれた担当が、そのまま当てはまらないこともあります。

たとえば、果物やデザートが出ない献立の日もあれば、おかずが2種類ある場合もあります。

自分の担当するものが無い!どうしよう!??

そのような時は、給食当番の子どもたちが話し合いながら、途中で配膳の担当を交代したり、「お皿を渡す人」「パンを置く人」などの流れを自分たちで工夫して決める必要があります。

もし子どもたちの話し合いがうまく進まないときには、先生がさりげなくサポートしながら、担当を調整してあげるとスムーズです。

給食当番の指導

給食の時間が近づくと、子どもたちからは「早く給食を食べたい!」「もうお腹ぺこぺこ!」といった声があちこちから聞こえてきます。

そんな子どもたちの期待に応え、安全でスムーズに給食を準備するためには、給食当番の活躍が欠かせません。

だからこそ、事前に給食当番のルールや役割をしっかりと指導しておくことがとても大切なのです。

給食当番のルール

給食当番には、子どもたちの健康と安全を守るための大事なルールがあります。

ここをしっかり伝えることで、毎日の給食がスムーズになります。

- トイレは事前に済ませる ※トイレは給食当番が優先

- しっかり手を洗う ※手洗い場は給食当番が優先

- 白衣またはエプロン・マスク・帽子を正しく着用する

- 給食以外のものには触らない

- 給食当番表で自分の仕事を確認する

- 食器の配置表を見て、おぼんの上の配置を覚える ※基本的に左手前:ごはん 右手前:汁物 右奥:主菜 左奥:副菜

- 食缶は両手で運ぶ

- 金曜日には白衣を持ち帰り、洗濯をして月曜日に持ってくる

給食当番は、基本的に担当者全員で協力して配膳を行うことが原則です。

たとえ、その日の給食メニューが少なくて配膳の役割がない場合でも、ほかの当番の仕事を手伝うなどして、自分にできることを見つけて行動する姿勢が大切です。

「自分の仕事だけをやればいい」という考え方ではなく、学級全体で協力し合う意識を育てることが、給食当番のねらいのひとつです。

次に、給食の配膳の流れをSTEP0〜STEP8まで説明します。この手順をもとに、子どもたちへわかりやすく指導していきましょう。

給食の配膳の流れ

STEP0 まず最初に、食物アレルギーのある子どもへの除去食を配膳します。その除去食が、確実にその子のランチマットの上に置かれているかどうかを、担任の先生はもちろん、該当の子どもや給食当番の子どもたちも含めて、複数の目でしっかり確認します。その確認が済んでから、通常の配膳を始めるようにしましょう。

牛乳を配る

牛乳とストローを机に敷いてあるランチマットの上に置いていきます。

※あとで配膳された給食をランチマットの上に置くことを考えて、端を置くようにする。

※風が強い日は、ストローが飛ばされてしまうかもしれないので、窓を閉めるようにする。

おぼんの配布

最初におぼんを1人ずつ手渡しする。

箸・スプーン・フォークを置く

食具をおぼんの右側にそろえて置く。

主食(パン・麺・ご飯)を配る

ご飯や麺を配る際には、多すぎたり、逆に少なすぎたりしないよう、あらかじめ先生が見本として適量を示しておく。

慣れてきたら、子ども自身が食缶の中身を全体の量として見立て、学級の人数でおおよそ分ける。

「今はあと何人残っているか?」を考えながら、お皿に盛る量をその都度調節する。

※食缶の中身をすべて使いきろうとしてピッタリ配ろうとすると、予想以上に量が足りなくなることがあるため、「少し余りそうだな」と思うくらいの量で配る。

主菜(おかず)を盛る

汁がこぼれないように、お皿の端に寄せすぎないことを意識して盛るようにする。

※基本的に主食の配り方を同じ

副菜(野菜・サラダ)を盛る

※基本的に主食の配り方を同じ

スープ・汁物を配る

スープや汁物は温度が高く、やけどのリスクもあるため、慎重に置く。

おたま一杯分を目安にしながら、残りの人数を意識して、すくう量をその都度調節する。

※具が沈んでしまうときは、時々やさしくかき混ぜる。

デザート・果物を配る

転がる可能性がある丸い果物を配るときは、食器からこぼれないように、水平を保って静かに配る。

給食当番の指導ポイント

給食当番は、単に給食を配るだけではなく、「人のために働く」「みんなで助け合う」「失敗しても大丈夫だと思える」そんな大切な学びの場です。

どんな子にも活躍できたと感じてもらえるよう、やさしく、ていねいに、そして根気強く支えていきましょう。

ここでは、日々の指導の中で意識したい4つのポイントを、①〜④の順にご紹介します。

①がんばりを見つけて具体的にほめる

掃除当番と同様に、取り組む姿勢そのものを見てほめましょう。

「できた・できなかった」だけで判断するのではなく、その子がどうやって取り組んでいたか、どんな気持ちでがんばっていたかに目を向けることが大切です。

②時間より安全を優先

給食当番の指導で*もっとも大切にしたいことのひとつが「安全第一」です。

「時間内に配り終えなきゃ!」「チャイムが鳴る前に終わらせないと!」と焦るあまり、食缶を片手で運んだり、走ってしまったりすると事故が起きてしまいます。

たとえ時間内に配膳が終わらなかったとしても、誰もケガをせず、落ち着いて配膳できたことをしっかり認めることが大切です。

「ゆっくりでいいよ」「落ち着いてやれば大丈夫だよ」そんな声かけが、子どもたちの不安をやわらげ、安心して当番活動に取り組む支えになります。

※給食タイマーを使っていたとしても、「時間を守る」よりも「安全に配る」ことが優先されるべきです。

③責めるのではなく、フォローする

給食を配るとき、量が多すぎたために「足りない……」と途中で気づき、最後の子まで行き届かなくなることがあります。

でも、そんなときこそ大切なのは“誰も責めないこと”です。そして“フォロー”です。

「もっとよく考えて配ってよ!」「なんで気づかなかったの?」といった言葉が、誰かから出てしまえば、配っていた子どもは深く落ち込んでしまいます。

どんな子どもも、わざと失敗しているわけではありません。がんばってやってみた結果、うまくいかなかっただけなのです。

「次はどれくらいの量にするとよさそうかな?」「今日は少し難しかったけど、一生懸命やっていたのはちゃんと見てたよ」などと声をかけることで、認めて励ますあたたかな雰囲気を学級全体に広げることができます。

④子どもに任せる部分を増やす

最初は先生がそばについて、一つひとつ丁寧に教えることが必要です。

しかし、慣れてきたら子どもたちにどんどん任せていきましょう。

失敗しても、またやり直せばいい。成功したら、全力でほめる。

子どもたちは、「自分でできた」という大きな自信をつけ、自分の役割に誇りを持ち、責任感をもって行動するようになります。

給食準備の全体の流れ

給食の時間になると、給食当番が白衣やマスクを着用して配膳を行います。

しかし、学校給食の時間をしっかり確保し、準備や片付けをスムーズに進めるためには、「学級全体で協力して仕事を進めること」がとても大切です。

そのために、給食分担表と座席表と連携させて、給食の準備や片付けの役割を明確にし、子どもたちが自分の動き方をすぐに理解できるようにしておくことがポイントになります。

各班に4人いるので、それぞれA・B・C・Dの記号をつけて役割を振り分けます。こうすることで、4時間目の授業終了とともに、一斉に給食の準備を開始することができます。

- Aの子は給食当番(8人)…白衣とマスクを着用して、給食を配膳する。

- Bの子は運び(8人)…自分の班の4人分の給食をつくり、机に置く。

- Cの子は配膳台(8人)…給食室にある配膳ワゴンを教室まで運び、配膳台と組み合わせてから食缶や食器を並べる。給食後は配膳ワゴンと配膳台を片付ける。

- Dの子は牛乳パック・机ふき(8人)…自分の班の子の机をふく。その後、前日に干していた牛乳パックを折りたたみ、リサイクルボックスに入れる。

給食の白衣が学級に配布される際、多くの場合には白衣に番号が振られています。

そこで、たとえば「1班のAさんには1番の白衣」「2班のAさんには2番の白衣」といったように、班と番号を対応させておくと、毎回の白衣の配布がスムーズになります。

また、給食の準備をする際には、Bの子どもが自分の班の分だけを配膳することにしておくと、仕事の分担が明確になります。

そのため、「自分ばかりがたくさん配っている気がする」「あの子は給食を運んでいない」といった不満が生まれにくくなります。

給食の準備と片付けの流れ

全員、手洗いを済ませる。

Aの子(給食当番)…Dの子が机を拭いた後、ランチマットを敷いて、白衣とマスクを着用する。

Bの子(運び)…Dの子が机を拭いた後、ランチマットを敷いて、自分の席で待機する。

Cの子(配膳台)…Dの子が机を拭いた後、ランチマットを敷いて、半分の子は給食室へ行き配膳ワゴンを教室まで運ぶ。残りの半分の子は教室に残り、配膳台を準備する。

Dの子(牛乳パック・机ふき)…自分の班の全員分の机を、きれいな布巾で丁寧に拭く。

Aの子(給食当番)…配膳しやすいように、食缶や食器の位置を確認する。

Bの子(運び)…すぐに給食を運べるように、配膳ワゴン(または配膳台)の近くで並ぶ。

Cの子(配膳台)…給食の配膳台から食缶と食器を取り出して、給食当番が配膳できるようにセッティングする。

Dの子(牛乳パック・机ふき)…前日に乾かした牛乳パックを折りたたみ、リサイクルボックスに入れる。

Aの子(給食当番)…給食を配膳する。配膳が終わったら、白衣を脱いでロッカーの中に入れる。

Bの子(運び)…給食をつくり、自分の班の子の机に置く。※4回繰り返す。

Cの子(配膳台)…自分の席で待機する。

Dの子(牛乳パック・机ふき)…牛乳パックを折りたたみ終えたら、自分の席で待機する。

特に仕事はありません。

食べ終わったら、口拭きタオル(ウォッシュタオル)で、口や手の汚れを拭く。

Cの子(配膳台)…布巾で拭いてから、配膳台を片付ける。また、配膳ワゴンを給食室へ運ぶ。

学校によって、配膳ワゴンや配膳台の位置、牛乳パックの処理方法などに違いがありますが、給食の時間において大切なのは、「全員で仕事をする」という意識をもつことです。

ただし、準備の際に特に仕事がない子については、動き回るとぶつかってしまう危険があるため、「自分の席で静かに待機する」というルールをしっかり守らせることが重要です。

このように、役割を明確にし、安全に配慮した動き方を徹底することで、給食の準備や片付けをスムーズに進めることができます。

食物アレルギー対応の体制づくり

給食の時間における食物アレルギー対応を、担任の先生だけが一人で管理していると思っている方がいるかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。

最近では「チーム学校」という言葉が広く使われるようになりましたが、給食を含む学校のすべての教育活動は、一人の先生に任せるのではなく、学校全体で組織的・計画的に進めていくことが必要不可欠です。

ここでは、学校全体で取り組む食物アレルギーの組織的対応について、①〜③の3つをご紹介します。

①保護者との面談で合意を得る

アレルギー対応を希望する保護者に「学校生活管理指導表」を提出してもらい、その後、面談の手続きを行います。

面談に同席する人は、以下のような複数の関係者が同席するのが一般的です。

面談ではまず、以下の情報について保護者と確認・相談します。

- 過去の食物アレルギー発症(アナフィラキシーを含む)情報

- 家庭での対応状況

- 当該児童生徒に対して学校生活において配慮すべき必要事項

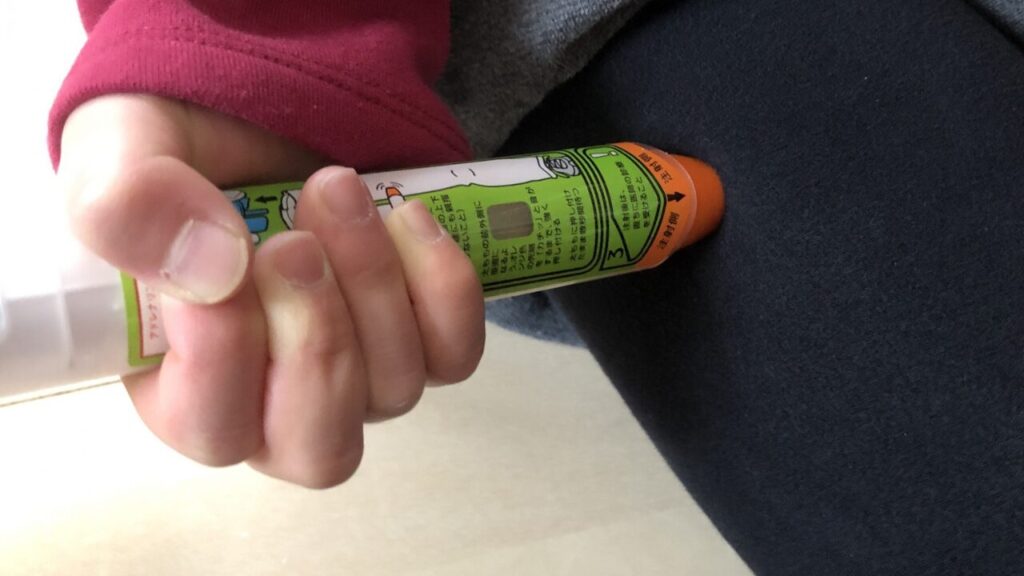

- 薬(エピペンⓇ等)の持参希望の有無

- 緊急時の対応連絡先・方法

- 学級内の児童生徒並びに保護者へ当該児童生徒の食物アレルギー情報を提供することについての了解を得ること

- 給食提供の可否(完全提供・対応食提供・当日の献立による部分提供・弁当対応等)

- 給食献立並びに詳細な食材情報の提供

- 持参する弁当の学校での保管場所・方法(職員室内専用冷蔵庫等)

- 薬(エピペンⓇ等)を持参する場合の取扱い(保管場所と使用方法等)

- 緊急時の対応

加えて、学校での組織的な対応体制や、安全対策について丁寧に説明することで、保護者との信頼関係が深まり、安心感にもつながります。

さらに、担任の先生からは「アレルギーの情報を学級の子どもたちとも共有し、学級全体で命を守る姿勢を育てていくこと」について保護者の同意を得ておくことが、今後の取り組みを円滑に進めるうえでとても重要です。

こうした面談を通して、学校と家庭がしっかり連携できる体制が整い、万が一の時にも迅速かつ的確な対応が可能になります。

②情報の共有と体制づくり

まず大切なのは、担任の先生ひとりに任せきりにしない(担任の先生は一人で抱え込まない)ということです。

食物アレルギーの対応は、いくら経験のある先生でも、一人で行うにはリスクが高すぎます。

だからこそ、学校全体で情報を共有し、連携する体制を整えることが何よりも重要です。

具体的な食材や反応の程度、これまでの経過など細かい情報まで職員全員が把握しておく必要があります。

この共有は、職員会議や特別支援委員会、個別の打ち合わせの場などで丁寧に行われます。

給食の時間には、担任の先生が不在の場合(病気による休みや出張など)に、他の先生が代わりに入って指導することもあるよね?

だから、全教員でアレルギー対応の研修会に毎年参加しているんだよ。

“エピペン”の使用方法についての研修も定期的に実施され、「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」に沿った訓練も行われます。

「エピペン」とは、アナフィラキシーという重いアレルギー反応を起こしたことがある人に出される注射の薬です。アナフィラキシーが起きたときにすぐ使うことで、病院での治療を受けるまでの間に、症状の進行を少しおさえる役割があります。「アナフィラキシー補助治療剤」や「アドレナリン自己注射薬」とも呼ばれます。

実際の場面を想定したロールプレイングや、役割分担の確認などを通して、「誰が・いつ・何をするか」を明確にしておくことが、安全な給食時間につながるのです。

③除去食提供日の具体的な対応

「情報を共有して終わり」ではありません。実際に除去食が提供される日には、緊張感のある具体的な動きが求められます。

担任の先生は、管理職や養護教諭、栄養士と一緒に「今日は○○さんに除去食があります」と情報を確認します。

これは前日までに分かっている内容ではありますが、当日改めて確認することで、ミスを防ぐ役割を果たします。

また、職員室のホワイトボードにも、教頭先生(副校長先生)が除去食があることを目立つように「学級・児童名・除去されるメニュー)などを記載し、全職員が意識できるようにします。

※出張で不在になる場合は、当日までに必ず自分で補教の先生に連絡しておきます。一方、急な病気などで出勤できない場合は、管理職が代わりに補教の先生へ連絡します。

給食の配膳時には、担任の先生が「除去食が対象の児童に正しく届いているか?」を必ず目で確認し、その内容を記録用紙にサインすることが基本です。

学校によっては、除去食であることが一目でわかるように、「専用の色のおぼん」を使用するなどの工夫がされています。

さらに、安全を確保するために、管理職や栄養教諭(または栄養士)など別の大人が教室に入り、再度確認を行う「ダブルチェック体制」が整えられています。

給食後には、子どもの健康状態を担任が注意深く観察し、異変がないかを見守ります。

養護教諭にも事前に情報が伝わっているので、もし体調不良を訴えた場合でも、すぐに保健室で適切な対応ができるように準備されています。

また、子ども本人には体調が悪くなったらすぐに先生に知らせるように伝えておきます。

担任の先生だけではなく、学校全体、そして家庭との連携によって、はじめて安全な給食が実現するのです。

こうした取り組みの根底には、「すべての子どもたちが安全に、安心して学校生活を送ってほしい」という強い願いがあるからです。

命を守る学級づくり

「アレルギー対応って、先生がやるものでしょ?」と思われがちですが、実はそれだけでは命を守る体制としては不十分なのです。

私たちが目指すべきは、子どもたち一人ひとりが“命を守る側”として関われる学級づくりです。

つまり、先生だけでなく、学級全体でアレルギーについて理解し、正しい知識と行動を身につけることが何より大切なのです。

ここでは、そのような「命を守る学級づくり」を実現するために、①〜④の4つの指導ポイントがあります。

①食物アレルギーは命に関わるリスクがあること

まず子どもたちに伝えたいのは、食物アレルギーが単なる「好き嫌い」や「体質」ではなく、命に関わる重大なリスクであるということです。

たとえば、アレルギー反応が重症化すると「アナフィラキシーショック」という状態になり、呼吸困難や意識の低下などを引き起こし、命を落とす可能性もあるのです。

実際に、過去にはおかわりした給食にアレルゲンが含まれていたことで亡くなったケースもありました。

このように、「ぼくは知らない」「私は関係ないから…」ではなく、「自分にも関係のある話」だと実感をもつことが第一歩です。

②誰にでも突然起こりうること

食物アレルギーは、生まれつきの人だけに起こるわけではありません。

ある日突然、今まで食べられていたものに体が反応してしまうこともあるのです。

「学童の食物アレルギーの変遷と対応:公立学校共済組合」によれば、食物アレルギーは乳幼児期に発症することが多いですが、学童期以降に発症する人もおよそ2割いるとされています。

つまり、「今は大丈夫」な子どもでも、将来アレルギーになる可能性があるということです。

この事実を知ることで、子どもたちは*「他人事じゃない」「明日は自分のことかもしれない」という当事者意識をもちやすくなります。

③社会にはアレルギーで苦しむ人がたくさんいる

朝日新聞のによれば、食物アレルギーがある子どもが52万人以上いると伝えています。

食物アレルギーがある児童生徒が全国の公立小中高校に約52万7千人いることが、昨年度、9年ぶりに実施された大規模調査で判明した。2013年の前回調査より約12万人増えた。

これは、決して特別な人の話ではありません。自分の周囲にいる友達の中にも、アレルギーで困っている人がいるかもしれません。

そう考えることで、子どもたちの中に「思いやりの気持ち」や「行動で助けたいという意識」が自然に育っていきます。

④対応方法を知れば命を救える

何よりも伝えたいのは、正しい知識があれば、誰かの命を守ることができるという事実です。

たとえば、給食中に「気分が悪い」「顔が赤くなってきた」などの変化に気づき、すぐに先生に伝えることができれば、大きな事故を防げるかもしれません。

また、アレルギーのある友達が、うっかりおかわりをしそうになったときに「それ、食べて大丈夫?」と声をかける。

あるいは、給食の献立表にアレルゲンが含まれている日を確認して、「今日は○○さんの除去食の日だね」とみんなで気にかける。

そんな小さな気づきや声かけが、命を守る行動につながるのです。

見える化とルールで事故を防ぐ

食物アレルギーをもつ子どもたちが安心して学校生活を送るためには、担任や養護教諭、栄養士などの大人の対応だけでなく、子どもたち自身の理解や学級での仕組みづくりが欠かせません。

前述した「命を守る学級づくりを実現するための指導ポイント」をふまえた上で、「見える化」と「ルールの共有・徹底」することにより、重大な事故を未然に防ぐことができるようになります。

献立表を“見える化”する工夫

給食の献立表は、ただのメニューではありません。命を守る情報が詰まった大事なツールとして活用しましょう。

たとえば、教室掲示用の献立表に、除去食が出る日を蛍光ペンでマークしておくだけで、担任の先生や子どもたちがひと目で「今日はアレルギーに注意する日だ」と分かります。

さらに、この献立表を「給食分担表」や「給食当番表」の近くに貼っておくことで、子どもたち自身も意識して見るようになります。

とくに、除去食が必要な子どもにとっては、「自分が守られている」と実感できる安心材料にもなります。

朝の会などで「今日の献立」を紹介する時間をつくるのもおすすめです。

学級でルールを共有し、徹底する

学級内でしっかりとルールを共有し、全員で守る意識を育てることが重要です。

- 除去食の対象となった子どもは「おかわり禁止」 ※除去食提供日のみ

- 異変に気づいたら先生に知らせる

- 連絡帳を使い、家庭・本人・担任の3者で情報を共有する

①除去食がある日は「おかわり禁止」

まず徹底しておきたいのは、除去食がある日は、除去食の対象となった子どもは「おかわり禁止」というルールです。

これは本人だけでなく、学級全体で周知することが必須です。なぜなら、除去食のある子どもに対して、周囲の友達が「残っているからあげようか?」「○○さん食べないの?」「食べ終わったのなら、おかわりしなよ」といった善意の一言が、アレルギー事故を引き起こすこともあるからです。

栄養士の先生にお聞きしたところ、「除去食は、通常の量より少し多めに盛りつけられていて、おかわりをしなくても満足できるように調整されています」とのことでした。

ただし、この対応は学校によって異なる場合もあるため、事前に確認しておく必要があるでしょう。

②異変をすぐに知らせる

体調不良をすぐに伝えることの大切さも、子どもたちに繰り返し指導しておきましょう。

「なんだかお腹が痛い」「顔が赤くなってきた」「気持ちが悪い」など、小さな異変に気づいたら、自分で先生に伝える。

また、周りの友達が変だと感じたら、すぐに先生に知らせる。

苦しくなったときは、決して我慢する必要はありません。また、友達の様子を見て「なんだかいつもと違うな」「少し変だな」と感じたとき、たとえそれが勘違いだったとしても、すぐに先生に伝えることはまったく問題ありません。

そういった“伝える勇気”“気づく力”を学級全体で育てていくことが、命を守る文化づくりにつながっていきます。

③連絡帳で情報を共有する

家庭・本人・担任の三者で情報を共有する手段として、保護者が記入する連絡帳やタブレット端末での情報共有を活用することは、とても効果的です。

特に、除去食が必要な子どもについては、「今日は除去食があります」「いつもと違う食材が使われています」など、保護者からの情報を担任がチェックする習慣が、“備え”につながります。

また、除去食の対象ではない子どもであっても、保護者から「最近◯◯を食べると口がかゆくなるようです」「食べ物に少し不安があります」などの情報が寄せられることがあります。

こうした声にも丁寧に耳を傾け、日々の様子を見守る姿勢が大切です。

丸呑み厳禁!よく噛んで食べさせる指導

学校の給食時間になると、「時間内に食べ終わらなきゃ」「お腹が空いたから早く食べたい」と急いで口に詰め込んでしまう子がいます。

中には、噛む時間もほとんどなく、まるで飲み物のように丸呑みしてしまう子もいます。

しかし、早く食べることがエライわけではありません。

給食は、「時間との勝負」ではなく、体と心を育てる大事な時間なのです。

子どもたちには丸呑みすることで起きてしまう問題や、よく噛んで食べることの大切さを、あらためて考えてみましょう。

丸呑みは体にとって危険

食べ物をよく噛まずに飲み込むと、まず心配なのがのどにつまる危険です。

特にパンやお肉などの水分が少ないもの、弾力があるものは、のどでつかえてしまうことがあります。場合によっては、命に関わる事故にもつながりかねません。

2024年2月、福岡県みやま市の小学校で、小学1年の男子児童(当時7)が給食で提供されたウズラの卵をのどに詰まらせて死亡した事故で、6日、男子児童の父親がみやま市に損害賠償を求める訴えを起こしました。

小学1年生の男子児童(当時7歳)が、給食で提供された「みそおでん」の中に入っていたウズラの卵をのどに詰まらせ、命を落とす痛ましい事故が起きてしまったのです。

特に次のような食品が給食に入っている場合は、担任の先生だけでなく、給食だよりで保護者に通知したり、校内放送で注意喚起をしたり、栄養教諭(栄養士)が教室を見て回ったりするなどの対策が求めれます。

- 粘着性が高く、唾液を吸収して飲み込みづらいもの…餅、ごはん、パン類

- 丸くてツルっとしているもの…ブドウ、ミニトマト、さくらんぼ、白玉団子、ソーセージ、こんにゃく、球形の個装チーズ、うずらの卵、あめ、ラムネ、ピーナッツなど

- 固くて噛み切りにくいもの…リンゴ、生のにんじん、水菜、イカなど

また、噛まずに飲み込んだ食べ物は、胃や腸にも負担をかけます。本来、食べ物は口の中で細かくなってから、胃や腸で消化・吸収されます。

しかし、大きなまま入ってくると、消化に時間がかかり、胃が重くなったり、気持ちが悪くなったりすることがあるのです。

「よく噛むこと」で得られる5つの良いこと

給食を「よく噛んで食べる」だけで、体にも心にもたくさんの良いことがあります。

一口あたり30回よく噛むことを推奨

一口あたり30回噛むことを意識して食べることで、丸呑みをすることを防ぐだけでなく、次のような5つの効果が得られるため、内容をしっかり子どもたちに伝えましょう。

①消化が良くなる

食べ物を口の中でしっかり噛むと、唾液がたくさん出てきます。

この唾液には消化を助ける酵素が含まれており、食べ物を細かくすることで、胃や腸での消化がスムーズになり、体に必要な栄養をしっかり吸収できるようになります。

噛む回数が少ないと、消化に時間がかかり、胃がもたれたり、気持ち悪くなったりすることもあります。

②虫歯を予防できる

唾液には、口の中を洗い流すはたらきや、細菌の増殖を抑える力があります。

よく噛んで唾液をたくさん出すことで、食べかすが残りにくくなり、虫歯や歯周病になりにくい口の環境をつくることができます。

甘いおやつを控えることと同じくらい、「よく噛むこと」も歯を守る大切な習慣なのです。

③あごの発達を助ける

最近では、柔らかいものばかりを食べる子が増え、あごの力が弱くなったり、歯並びが悪くなったりする問題が指摘されています。

噛む回数が多いと、あごの筋肉や骨がしっかり育ち、正しいかみ合わせや顔の形を整えることにもつながります。

④頭のはたらきが良くなる

噛むという動作は、脳にたくさんの刺激を与え、血流を良くする効果があります。

これによって、集中力が高まったり、記憶力がよくなったりするといわれています。

「テスト前や勉強中にガムを噛むと学習に集中できる」「プロ野球選手が試合中にガムを噛むと、集中力や判断力の向上、リラックス効果がある」という話も、この仕組みに関係しています。

⑤心を落ち着かせる

よく噛むことで、副交感神経という「リラックスのスイッチ」が入り、体がゆったりとした状態になります。

イライラしたときや、緊張しているときでも、ゆっくり噛んで食事をすることで、気持ちが落ち着き、心が整ってくるのです。

校長先生による検食

実は学校で一番早く給食を食べているのは、校長先生なのです。

校長先生が4時間目の授業時間中に給食を食べていると、それを発見した子どもたちから「校長先生だけズルい!」「お腹が空いて我慢できなかったんだよ」と言われることもあります。

実際は、「早く食べていい」ではなく、「先に食べて、異常がないかを確かめる」という“責任ある役割”を担っているのです。

「検食」とは、子どもたちが給食を食べる前に、異常がないかを確認する大切な作業のことです。まさに、検査をする食事=検食です。

この「検食」は、法律(学校給食法)に定められた義務であり、すべて記録を残す必要があります。

学校給食衛生管理基準 第3 調理の過程等における衛生管理に係る衛生管理基準 (6)検食及び保存食等

①検食

一 検食は、学校給食調理場及び共同調理場の受配校において、あらかじめ責任者を定めて児童生徒の摂食開始時間の30分前までに行うこと。また、異常があった場合には、給食を中止するとともに、共同調理場の受配校においては、速やかに共同調理場に連絡すること。

二 検食に当たっては、食品の中に人体に有害と思われる異物の混入がないか、調理過程において加熱及び冷却処理が適切に行われているか、食品の異味、異臭その他の異常がないか、一食分としてそれぞれの食品の量が適当か、味付け、香り、色彩並びに形態等が適切か、及び、児童生徒の嗜好との関連はどのように配慮されているか確認すること。

三 検食を行った時間、検食者の意見等検食の結果を記録すること。

学校では、子どもたちが給食を食べる30分前までに、校長先生などの責任者(校長先生が出張などで不在の場合は教頭先生)が、給食の中身を一つひとつ丁寧に確認します。

校長先生や教頭先生が不在のときには、その代理として私が検食を担当したことがあります。

まず、調理室から校長室まで運ぶ途中で異物が混入しないように、ラップがかけられた状態の検食用の給食を受け取ります。

その後、色・におい・味はもちろん、加熱が不十分でないか、異物が入っていないか、見た目や分量が適切か、アレルギー対応食に誤りがないかなど、さまざまな観点から細かくチェックします。

すべての確認が終わると、「検食簿」に検査結果を記録し、意見を記入したうえで署名・押印します。

子どもたちの「安全と健康」を守る仕組み

検食は、ただ「おいしいかどうか?」を見ているだけではありません。

給食を通して事故や健康被害を未然に防ぐ、命を守るための確認作業です。

万が一、食材に異臭や異常が見つかれば、すぐに給食は中止します。

また、給食センターなど共同調理場から運ばれてきた場合には、他の学校にもすぐに連絡が入り、配膳が止められるような体制が整えられています。

こうした丁寧な確認と対応があるからこそ、子どもたちは毎日、安心して給食を食べることができるのです。

まとめ

今回は学校給食の意味、給食当番の仕事、給食準備での子どもたちの動き、そしてアレルギー対応まで、給食の時間の指導法を丸ごと全部紹介しました。

- 学校給食は、単なる食事ではなく“教育活動”であり、先生にとっては“教材”として活用すべきものであること

- 給食当番や準備・片付けの流れには、子どもたちの役割意識・協力・感謝の心・安全意識を育てる大きな意味があること

- 食物アレルギー対応は、担任ひとりに任せるのではなく、学校全体でチームとなって“命を守る体制”を築くことが必要だということ

この記事を読んだことで、「指導のねらいを持つことで、子どもたちは食事を通して心も体も成長する」ということが、きっとはっきりと見えてきたのではないでしょうか。

子どもたちが笑顔で、安心して、そして意欲的に給食の時間を過ごせるかどうかは、担任の関わり方に大きく左右されます。

準備の指導、安全への配慮、声かけ、ほめ方、そして失敗へのフォロー…ひとつひとつが「教育の時間」なのです。

また、食物アレルギーのある子どもにとって、給食の時間は命に関わる大事な場面です。

“見える化”や“ルールの共有”を通して、命を守る学級文化を育てることも、教師の大切な使命です。

子どもたちとともに、“学びのある給食の時間”をつくっていきましょう!