【厳守】学校給食での食物アレルギー対応!子どもの命を守る学級指導

どうも、まっつーです。

学校の給食の時間において、「アレルギーがある子への給食指導って、どうしたらいいの?」「先生が子どもの命を守るために、どのような対応できるの?」と、不安を感じていませんか?

給食の時間は、子どもたちにとってワクワクする楽しみな食事の時間ですが、先生にとっては気を抜ける時間ではありません。

なぜなら、食物アレルギーによる命の危険と常に隣り合わせだからです。

今回の記事は、「学級で命を守る」という視点で、食物アレルギーに対する学校給食での対応と、子どもたちへの具体的な指導のポイントをわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 子どもの命を食物アレルギーから絶対に守りたい

- 学校現場に出る前に給食のアレルギー対応を学びたい

- 食物アレルギーのある子どもが在籍している学級を受け持っている

- 教育実習生や若手教員に食物アレルギー対応の重要性を伝えたい

この記事を読めば、除去食への対応や学級における食物アレルギーに関する指導が理解できるようになり、安心してや学級づくりに取り組むことができるようになります。

この記事を書いた人↓

食物アレルギー対応の体制づくり

給食の時間における食物アレルギー対応を、担任の先生だけが一人で対応・管理していると思っている方がいるかもしれませんが、それは大きな誤解です。

近年では「チーム学校」という言葉が広く使われるようになりましたが、給食を含む学校のすべての教育活動は、一人の先生に任せるのではなく、学校全体で組織的・計画的に進めていくことが必要不可欠です。

ここでは、学校全体で取り組む食物アレルギーの組織的対応について、次の3つをご紹介します。

- 保護者との面談で合意を得る

- 情報の共有と体制づくり

- 除去食提供日の具体的な対応

①保護者との面談で合意を得る

アレルギー対応を希望する保護者に「学校生活管理指導表」を提出してもらい、その後、面談の手続きを行います。

面談に同席する人は、次のような複数の関係者が同席するのが一般的です。

そして面談ではまず、次の情報について保護者と確認・相談をします。

- 過去の食物アレルギー発症(アナフィラキシーを含む)情報

- 家庭での対応状況

- 当該児童生徒に対して学校生活において配慮すべき必要事項

- 薬(エピペンⓇ等)の持参希望の有無

- 緊急時の対応連絡先・方法

- 学級内の児童生徒並びに保護者へ当該児童生徒の食物アレルギー情報を提供することについての了解を得ること

- 給食提供の可否(完全提供・対応食提供・当日の献立による部分提供・弁当対応等)

- 給食献立並びに詳細な食材情報の提供

- 持参する弁当の学校での保管場所・方法(職員室内専用冷蔵庫等)

- 薬(エピペンⓇ等)を持参する場合の取扱い(保管場所と使用方法等)

- 緊急時の対応

さらに、学校での組織的な対応体制や、安全対策について丁寧に説明することで、保護者との信頼関係が深まり、安心感にもつながります。

こうした面談で保護者の合意を得て、学校と家庭がしっかり連携できる体制が整い、万が一の時にも迅速かつ的確な対応が可能になるのです。

②情報の共有と体制づくり

大切なのは担任の先生一人に任せきりにしない(担任の先生は一人で抱え込まない)ということです。

食物アレルギーの対応は、いくら経験のある先生でも、一人だけで行うにはリスクが高すぎます。

だからこそ、学校全体で情報を共有し、連携する体制を整えることが求められます。

具体的な食材や反応の程度、これまでの経過など細かい情報まで職員全員が把握しておく必要があります。

この共有は、職員会議や特別支援委員会、個別の打ち合わせの場などで丁寧に行われます。

給食の時間には、担任の先生が不在の場合(病気による休みや出張など)に、他の先生が代わりに入って指導することもあるよね?

だから、すべての先生がアレルギー対応の研修会に毎年参加しているんだよ。

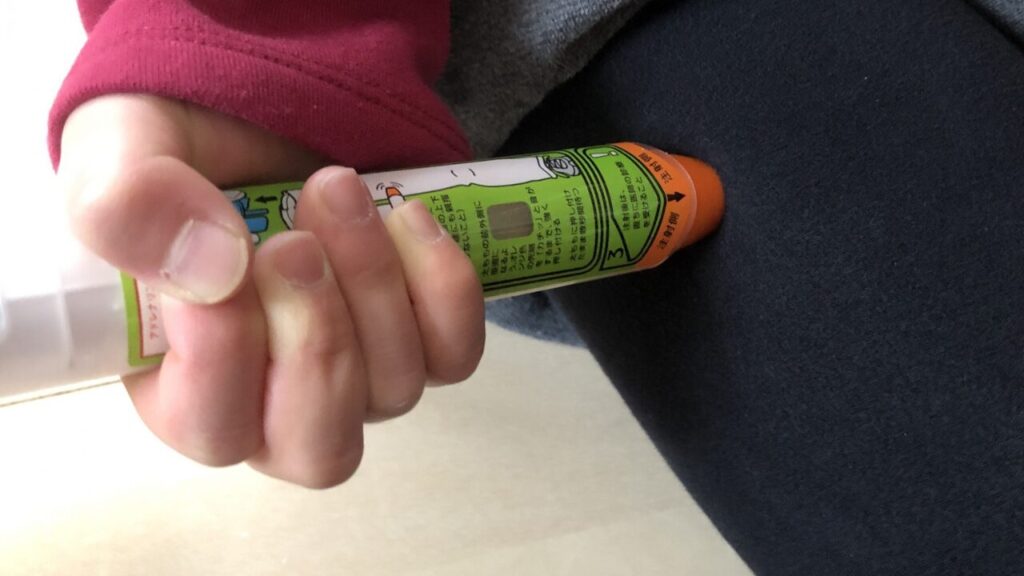

“エピペン”の使用方法についての研修も定期的に実施され、「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」に沿った訓練も行われます。

「エピペン」とは、アナフィラキシーという重いアレルギー反応を起こしたことがある人に出される注射の薬です。

アナフィラキシーが起きたときにすぐ使うことで、病院での治療を受けるまでの間に、症状の進行を少しおさえる役割があります。

このエピペンは、「アナフィラキシー補助治療剤」や「アドレナリン自己注射薬」とも呼ばれています。

実際の場面を想定したロールプレイングや、役割分担の確認などを通して、「誰が・いつ・何をするか」を明確にしておくことが、安全な給食時間につながるのです。

③除去食提供日の具体的な対応

子どもの食物アレルギーの情報やその対応の仕方を共有して終わりではありません。

実際に除去食が提供される日には、次のような緊張感のある具体的な動きが求められます。

担任の先生は、管理職や養護教諭、栄養教諭(栄養士)と一緒に「今日は○○さんの除去食があります」と情報を確認します。

これは前日までに分かっている内容ではありますが、当日改めて確認することで、ミスを防ぐ役割を果たします。

また、職員室のホワイトボードにも、教頭先生(副校長先生)が除去食があることを目立つように「学級・児童名・除去されるメニュー)などを記載し、全員が意識できるようにします。

※出張で不在になる場合は、当日までに必ず自分で補教の先生に連絡しておきます。一方、急な病気などで出勤できない場合は、管理職が代わりに補教の先生へ連絡します。

給食の配膳時には、担任の先生が「除去食が対象の子に正しく届いているか?」を必ず目で確認し、その内容を記録用紙にサインすることが基本です。

自治体によっては、除去食であることが一目でわかるように、「専用の色のおぼん」を使用するなどの工夫がされています。

さらに、安全を確保するために、管理職や栄養教諭(または栄養士)など別の大人が教室に入り、再度確認を行う「ダブルチェック体制」が整えられています。

給食後には、子どもの健康状態を先生が注意深く観察し、異変がないかを見守ります。

養護教諭にも事前に情報が伝わっているので、もし体調不良を訴えた場合でも、すぐに保健室で適切な対応ができるように準備されています。

また、子ども本人には体調が悪くなったらすぐに先生に知らせるように伝えておきます。

担任の先生だけではなく、学校全体、そして家庭との連携によって、はじめて安全な給食が実現するのです。

こうした取り組みの根底には、「すべての子どもたちが安全に、安心して学校生活を送ってほしい」という強い願いがあるからです。

命を守る学級づくり

「アレルギー対応って、先生だけがやるものでしょ?」「子どもたちにはアレルギー対応は関係ない」と思われがちですが、実はそれだけでは命を守る体制としては不十分なのです。

私たちが目指すべきは、子どもたち一人ひとりが“命を守る側”として関われる学級づくりです。

つまり、先生だけでなく、学級全体でアレルギーについて理解し、正しい知識と行動を身につけることが何より大切なのです。

ここでは、そのような「命を守る学級づくり」を実現するために、次の4つの指導のポイントがあります。

- 食物アレルギーは命に関わるリスクがあること

- 誰にでも突然起こりうること

- 世の中には食物アレルギーで苦しむ人がたくさんいること

- 対応方法を知れば命を救えること

①食物アレルギーは命に関わるリスクがあること

まず子どもたちに伝えたいのは、食物アレルギーが単なる「好き嫌い」や「体質」ではなく、命に関わる重大なリスクであるということです。

たとえば、アレルギー反応が重症化すると「アナフィラキシーショック」という状態になり、呼吸困難や意識の低下などを引き起こし、命を落とす可能性もあるのです。

実際に、過去にはおかわりした給食にアレルゲンが含まれていたことで亡くなったケースもありました。

食物アレルギーのある5年生の女児(当時11歳)が、2012年12月に東京都調布市の小学校で給食のおかわりを食べて死亡するという事故が起きた。アレルギーの原因物質を誤って食べたことが原因だ。(後略)

このように、「ぼくは知らない」「私は関係ないから…」ではなく、「自分にも関係のある話」だと実感をもつことが第一歩です。

②誰にでも突然起こりうること

食物アレルギーは、生まれつきの人だけに起こるわけではありません。

ある日突然、今まで食べられていたものに体が反応してしまうこともあるのです。

「学童の食物アレルギーの変遷と対応:公立学校共済組合」によれば、食物アレルギーは乳幼児期に発症することが多いですが、学童期以降に発症する人もおよそ2割いるとされています。

つまり、「今は大丈夫」な子どもでも、将来アレルギーになる可能性があるということです。

この事実を知ることで、子どもたちは「他人事じゃない」「明日は自分のことかもしれない」という当事者意識をもちやすくなります。

③世の中には食物アレルギーで苦しむ人がたくさんいること

2023年6月29日の朝日新聞の記事によれば、食物アレルギーがある子どもが52万人以上いると伝えています。

食物アレルギーがある児童生徒が全国の公立小中高校に約52万7千人いることが、昨年度、9年ぶりに実施された大規模調査で判明した。2013年の前回調査より約12万人増えた。

これは、決して特別な人の話ではありません。自分の周囲にいる友達の中にも、アレルギーで困っている人がいるかもしれません。

そう考えることで、子どもたちの中に「思いやりの気持ち」や「行動で助けたいという意識」が自然に育っていきます。

④対応方法を知れば命を救えること

何よりも伝えたいのは、正しい知識があれば、誰かの命を守ることができるという事実です。

こうした“ちょっとした気づき”や“さりげない声かけ”が、命を守る行動につながるのです。

命を守るということは、特別な誰かだけがすることでははなく、学級の一人ひとりが正しい知識をもち、周りを見てお互いの様子を気にかけることなのです。

見える化とルールで事故を防ぐ

食物アレルギーをもつ子どもたちが安心して学校生活を送るためには、担任の先生や養護教諭、栄養教諭(栄養士)などの大人の対応だけでなく、子どもたち自身の理解や学級での仕組みづくりが欠かせません。

前述した「命を守る学級づくりを実現するための指導ポイント」をふまえた上で、「見える化」と「ルールの共有・徹底」することにより、重大な事故を未然に防ぐことができるようになります。

献立表を“見える化”する工夫

給食の献立表は、ただのメニューではありません。命を守る情報が詰まった大事なツールとして活用しましょう。

たとえば、教室掲示用の献立表に、除去食が出る日を蛍光ペンでマークしておくだけで、担任の先生や子どもたちがひと目で「今日はアレルギーに注意する日だ」と分かります。

さらに、この献立表を「給食分担表」や「給食当番表」の近くに貼っておくことで、子どもたち自身も意識して見るようになります。

とくに、除去食が必要な子どもにとっては、「自分が守られている」と実感できる安心材料にもなります。

朝の会などで、先生あるいは当番の人が「今日の献立」を紹介する時間をつくるのもおすすめです。

学級でルールを共有し、徹底する

学級内でしっかりとルールを共有し、全員で守る意識を育てることが重要です。

- 除去食の対象となった子どもは「おかわり禁止」 ※除去食提供日のみ

- 異変に気づいたら先生に知らせる

- 連絡帳を使い、家庭・本人・担任の3者で情報を共有する

①除去食がある日は「おかわり禁止」

まず徹底しておきたいのは、除去食がある日は、除去食の対象となった子どもは「おかわり禁止」というルールです。

これは本人だけでなく、学級全体で周知することが必須です。なぜなら、除去食のある子どもに対して、周囲の友達が「残っているからあげようか?」「○○さん食べないの?」「食べ終わったのなら、おかわりしなよ」といった善意の一言が、アレルギー事故を引き起こすこともあるからです。

栄養士からに聞いたところ、「除去食は、通常の量より少し多めに盛りつけられていて、おかわりをしなくても十分満足できるように調整されています」とのことでした。

※この対応は学校や自治体によって異なる場合もあるため、事前に確認しておく必要があるでしょう。

②異変をすぐに知らせる

体調不良をすぐに伝えることの大切さも、子どもたちに繰り返し指導しておきましょう。

「なんだかお腹が痛い」「顔が赤くなってきた」「気持ちが悪い」など、小さな異変に気づいたら、自分で先生に伝える。

また、周りの友達が変だと感じたら、すぐに先生に知らせる。

苦しくなったときは、決して我慢する必要はありません。また、友達の様子を見て「なんだかいつもと違うな」「少し変だな」と感じたとき、たとえそれが勘違いや見間違いだったとしても、すぐに先生に伝えることはまったく問題ありません。

そういった“伝える勇気”“気づく力”を学級全体で育てていくことが、命を守る文化づくりにつながっていきます。

③連絡帳で情報を共有する

家庭・本人・担任の三者で情報を共有する手段として、保護者が記入する連絡帳やタブレット端末での情報共有を活用することは、とても効果的です。

特に、除去食が必要な子どもについては、「今日は除去食があります」「いつもと違う食材が使われています」など、保護者からの情報を担任の先生がチェックする習慣が、“備え”につながります。

また、除去食の対象ではない子どもであっても、保護者から「最近◯◯を食べると口がかゆくなるようです」「食べ物に少し不安があります」などの情報が寄せられることがあります。

こうした声にも丁寧に耳を傾け、日々の様子を見守る姿勢が大切です。

丸呑み厳禁!よく噛んで食べさせる指導

学校の給食時間になると、「時間内に食べ終わらなきゃ」「お腹が空いたから早く食べたい」と急いで口に詰め込んでしまう子がいます。

中には、噛む時間もほとんどなく、まるで飲み物のように丸呑みしてしまう子もいます。

しかし、早く食べることがエライわけではありません。

給食は、「時間との勝負」ではなく、体と心を育てる大事な時間なのです。

子どもたちには丸呑みすることで起きてしまう問題や、よく噛んで食べることの大切さを、あらためて考えてみましょう。

丸呑みは体にとって危険

食べ物をよく噛まずに飲み込むと、まず心配なのがのどにつまる危険です。

特にパンやお肉などの水分が少ないもの、弾力があるものは、のどでつかえてしまうことがあります。場合によっては、命に関わる事故にもつながりかねません。

2024年2月、福岡県みやま市の小学校で、小学1年の男子児童(当時7)が給食で提供されたウズラの卵をのどに詰まらせて死亡した事故で、6日、男子児童の父親がみやま市に損害賠償を求める訴えを起こしました。

小学1年生の男子児童(当時7歳)が、給食で提供された「みそおでん」の中に入っていたウズラの卵をのどに詰まらせ、命を落とす痛ましい事故が起きてしまったのです。

特に次のような食品が給食に入っている場合は、担任の先生だけでなく、給食だよりで保護者に通知したり、校内放送で注意喚起をしたり、栄養教諭(栄養士)が教室を見て回ったりするなどの対策が求めれます。

- 粘着性が高く、唾液を吸収して飲み込みづらいもの…餅、ごはん、パン類

- 丸くてツルっとしているもの…ブドウ、ミニトマト、さくらんぼ、白玉団子、ソーセージ、こんにゃく、球形の個装チーズ、うずらの卵、あめ、ラムネ、ピーナッツなど

- 固くて噛み切りにくいもの…リンゴ、生のにんじん、水菜、イカなど

また、噛まずに飲み込んだ食べ物は、胃や腸にも負担をかけます。本来、食べ物は口の中で細かくなってから、胃や腸で消化・吸収されます。

しかし、大きなまま入ってくると、消化に時間がかかり、胃が重くなったり、気持ちが悪くなったりすることがあるのです。

「よく噛むこと」で得られる5つの良いこと

給食を「よく噛んで食べる」だけで、体にも心にもたくさんの良いことがあります。

一口あたり30回よく噛むことを推奨

一口あたり30回噛むことを意識して食べることで、丸呑みをすることを防ぐだけでなく、次のような5つの効果が得られるため、内容をしっかり子どもたちに伝えましょう。

①消化が良くなる

食べ物を口の中でしっかり噛むと、唾液がたくさん出てきます。

この唾液には消化を助ける酵素が含まれており、食べ物を細かくすることで、胃や腸での消化がスムーズになり、体に必要な栄養をしっかり吸収できるようになります。

噛む回数が少ないと、消化に時間がかかり、胃がもたれたり、気持ち悪くなったりすることもあります。

②虫歯を予防できる

唾液には、口の中を洗い流すはたらきや、細菌の増殖を抑える力があります。

よく噛んで唾液をたくさん出すことで、食べかすが残りにくくなり、虫歯や歯周病になりにくい口の環境をつくることができます。

甘いおやつを控えることと同じくらい、「よく噛むこと」も歯を守る大切な習慣なのです。

③あごの発達を助ける

最近では、柔らかいものばかりを食べる子が増え、あごの力が弱くなったり、歯並びが悪くなったりする問題が指摘されています。

噛む回数が多いと、あごの筋肉や骨がしっかり育ち、正しいかみ合わせや顔の形を整えることにもつながります。

④頭のはたらきが良くなる

噛むという動作は、脳にたくさんの刺激を与え、血流を良くする効果があります。

これによって、集中力が高まったり、記憶力がよくなったりするといわれています。

「テスト前や勉強中にガムを噛むと学習に集中できる」「プロ野球選手が試合中にガムを噛むと、集中力や判断力の向上、リラックス効果がある」という話も、この仕組みに関係しています。

⑤心を落ち着かせる

よく噛むことで、副交感神経という「リラックスのスイッチ」が入り、体がゆったりとした状態になります。

イライラしたときや、緊張しているときでも、ゆっくり噛んで食事をすることで、気持ちが落ち着き、心が整ってくるのです。

校長先生による検食

実は学校で一番早く給食を食べているのは、校長先生なのです。

校長先生が4時間目の授業時間中に給食を食べていると、それを発見した子どもたちから「校長先生だけズルい!」「お腹が空いて我慢できなかったんだよ」と言われることもあります。

実際は、「早く食べていい」ではなく、「先に食べて、異常がないかを確かめる」という“責任ある役割”を担っているのです。

「検食」とは、子どもたちが給食を食べる前に、異常がないかを確認する大切な作業のことです。まさに、検査をする食事=検食です。

この「検食」は、法律(学校給食法)に定められた義務であり、すべて記録を残す必要があります。

学校給食衛生管理基準 第3 調理の過程等における衛生管理に係る衛生管理基準 (6)検食及び保存食等

①検食

一 検食は、学校給食調理場及び共同調理場の受配校において、あらかじめ責任者を定めて児童生徒の摂食開始時間の30分前までに行うこと。また、異常があった場合には、給食を中止するとともに、共同調理場の受配校においては、速やかに共同調理場に連絡すること。

二 検食に当たっては、食品の中に人体に有害と思われる異物の混入がないか、調理過程において加熱及び冷却処理が適切に行われているか、食品の異味、異臭その他の異常がないか、一食分としてそれぞれの食品の量が適当か、味付け、香り、色彩並びに形態等が適切か、及び、児童生徒の嗜好との関連はどのように配慮されているか確認すること。

三 検食を行った時間、検食者の意見等検食の結果を記録すること。

学校では、子どもたちが給食を食べる30分前までに、校長先生などの責任者(校長先生が出張などで不在の場合は教頭先生)が、給食の中身を一つひとつ丁寧に確認します。

校長先生や教頭先生が不在のときには、その代理として私が検食を担当したことがあります。

まず、調理室から校長室まで運ぶ途中で異物が混入しないように、ラップがかけられた状態の検食用の給食を受け取ります。

その後、色・におい・味はもちろん、加熱が不十分でないか、異物が入っていないか、見た目や分量が適切か、アレルギー対応食に誤りがないかなど、さまざまな観点から細かくチェックします。

すべての確認が終わると、「検食簿」に検査結果を記録し、意見を記入したうえで署名・押印します。

子どもたちの「安全と健康」を守る仕組み

検食は、ただ「おいしいかどうか」を見ているだけではありません。

給食を通して事故や健康被害を未然に防ぐ、命を守るための確認作業です。

万が一、食材に異臭や異常が見つかれば、すぐに給食は中止します。

また、給食センターなど共同調理場から運ばれてきた場合には、他の学校にもすぐに連絡が入り、配膳が止められるような体制が整えられています。

こうした丁寧な確認と対応があるからこそ、子どもたちは毎日、安心して給食を食べることができるのです。

まとめ

今回は、「学級で命を守る」という視点で、食物アレルギーに対する学校給食での対応と、子どもたちへの具体的な指導のポイントについて紹介しました。

- 除去食の管理は担任だけでなく、学校全体の連携で行うチーム対応が重要であること

- 子どもたち自身がアレルギーへの理解を深め、「命を守る側」に立てるような学級づくりが求められていること

- 見える化とルールの徹底によって、日々の学校生活の中で重大な事故を未然に防ぐことができるということ

この記事を読んだことで、給食のアレルギー対応については、学校全体・家庭・子どもたちみんなで命を守る体制をつくる重要性に気づいていただけたのではないでしょうか。

食物アレルギーは、子どの命にかかわる重大な課題ですが、正しい知識と日々の丁寧な配慮、そして子どもたちの“気づく力”や“伝える勇気”を育てる指導があれば、命を守る学級づくりは必ず実現できます。

担任の先生一人が抱え込むのではなく、「みんなで支える仕組み」と「子どもたちの力」を信じることです。

明日からの給食の時間が、すべての子どもにとって安心できるものとなるよう、今回の学びをぜひ活かしていきましょう!