【成長】日直当番が安心してできる!子どもを支える指導

どうも、まっつーです。

新年度が始まったばかりのこの時期、「日直当番って、どう教えたらいいんだろう?」「人前で話すのが苦手な子に、どう配慮すればいいの?」と悩んでいませんか?

日直当番は、子どもたちが“教室の小さなリーダー”として活躍できる貴重なチャンスですが、「不安」「緊張」「できない…」というネガティブな経験になってしまったら、せっかくの成長のきっかけが台無しになってしまいます。

今回の記事は、「日直当番が安心してできる」ために必要な仕事の進め方やサポートの工夫などの具体的な指導法をわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 教室に「今日のリーダー」が毎日生まれるような温かな空気をつくりたい

- 子どもたちが「やらされる」のではなく、「やってよかった!」と思える日直にしたい

- 人前で話すのが苦手な子どもに配慮したい

この記事を読めば、日直当番が“苦手な仕事”ではなく、“自信につながる経験”になる指導のコツをマスターすることができます。

この記事を書いた人↓

日直当番をする目的

「教室のリーダー役」を1日だけ経験できる日直当番ですが、なぜ子どもたち自身がこのような仕事をするのでしょうか?

「たった1日だけの日直当番にどんな意味があるの?」「先生がやれば済む仕事を、なぜ子どもたちに任せるのか?」と疑問をもつ人もいるかもしれません。

子どもから「何のために日直当番をする必要があるの?」と聞かれたら、どう答えればいいのかな?

私は、日直当番を行う目的を次の3つに分けて、わかりやすく話します。

- 自分の役割に責任をもつ経験ができるため

- みんなの前で話すことで自信がつくため

- 学級全体の一体感が育つため

①自分の役割に責任をもつ経験ができる

日直は、朝や帰りの会の司会や授業の号令など、みんなの前に立って行う仕事です。

毎日交代で担当することで、誰もが「学級の代表として動く」経験をすることができます。

こうした体験の積み重ねを通じて、子どもたちは「自分の行動がクラスに影響する」「誰かのために自分が動いている」ことに気づき、責任をもって役割を果たす意味を実感できます。

高学年になると、クラブ活動や委員会活動、登校班、縦割り班などでリーダーとしての役割を担う場面が増えてくるので、日直当番を経験することは、その土台作りになります。

②みんなの前で話すことで自信がつく

朝や帰りのあいさつ、帰りの会の進行など、「みんなの前で話す」経験が日直にはたくさんあります。

最初は声が小さかった子も、何度も経験することで少しずつ自信がつき、人前で自分の言葉を伝える力が育っていきます。

これは、ただ話し方を練習するだけでなく、「自分の声がちゃんと届いた」「自分の言葉で場の雰囲気が変わった」という成功体験にもつながります。

③学級全体の一体感が育つ

日直当番があることで、学級に「今日はこの人が中心になる」というリズムが生まれます。

「今日は◯◯さんが日直だね」「がんばってたね」など、自然と学級の友だち同士の関心や会話が生まれ、仲間意識や安心感が高まります。

また、先生が「今日の日直さん、しっかり声出してたね」「気配りできてたよ」と認めることで、その子の自己肯定感も高まります。

このように日直は、学級の中に小さな“つながり”を毎日育てるしくみなのです。

日直当番をする目的を説明することで、子どもたちは「やらされる当番」「順番が回ってきたら嫌だな」ではなく、自分が成長できる“ビッグチャンス”として捉えられるようになります。

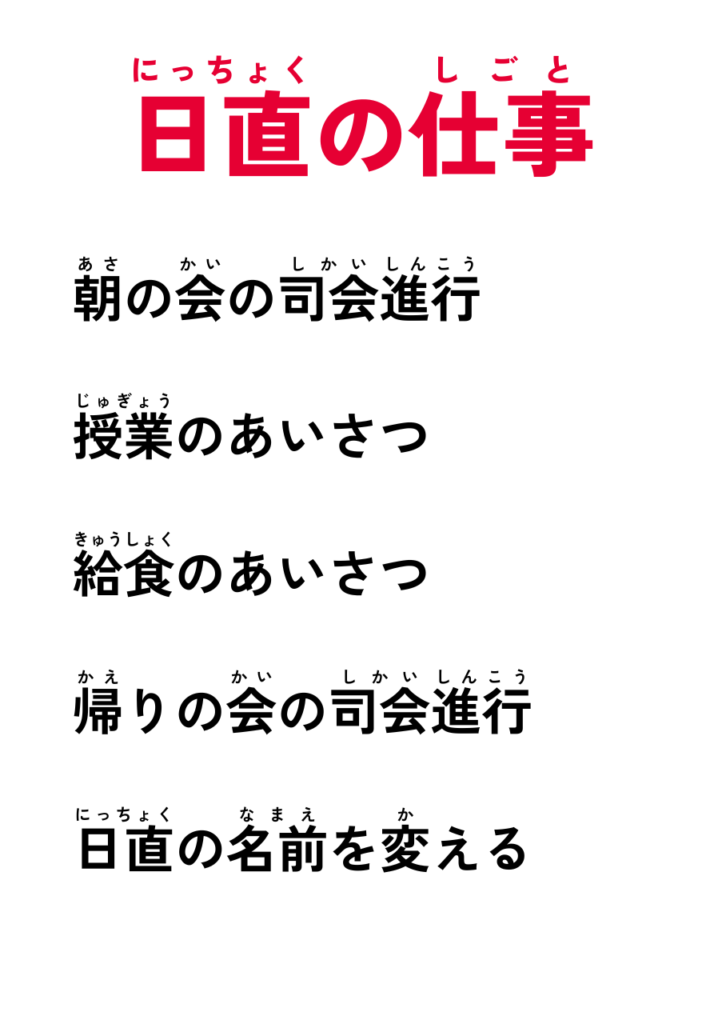

日直の仕事内容がわかる掲示物

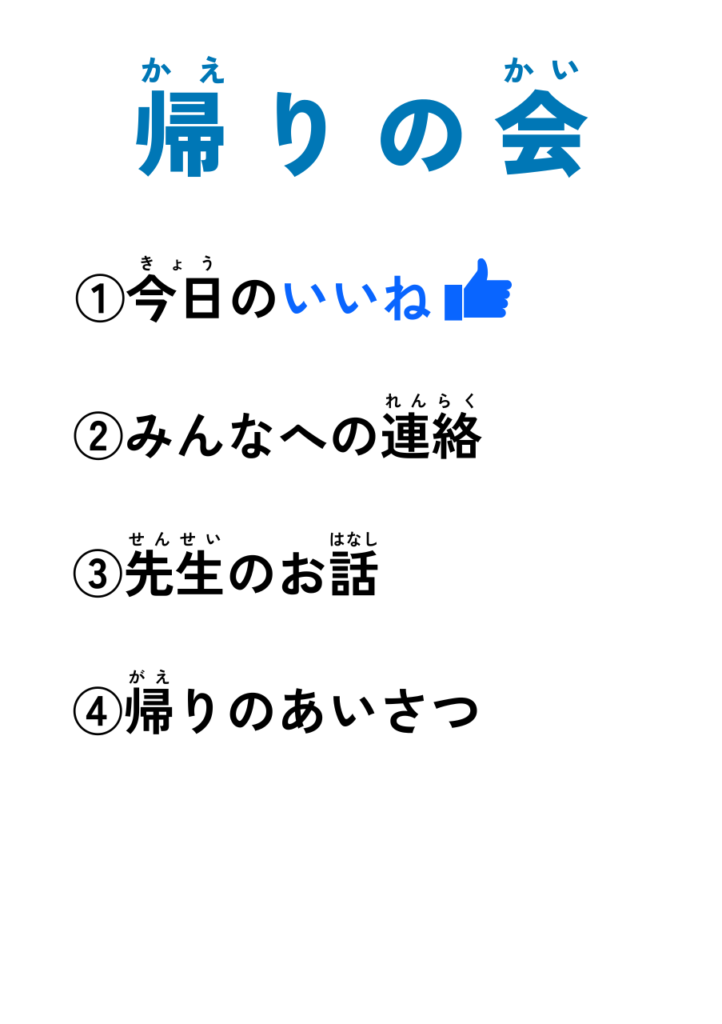

朝の会や帰りの会で、みんなの前に立って司会進行をする際に、日直当番が安心して取り組めるよう、教室の後方の壁に次のような「日直進行表」掲示すると有効です。

教室の後方に掲示することで、日直当番がみんなの前に立って話すときに自然と目に入り、台本を読まずとも段取りをすぐに確認できるようになります。

今日のいいねとは?

「今日のいいね」とは、子どもたちが1日の学校生活をふり返りながら、学級の友だちや自分の「よかったところ」「うれしかったこと」「がんばっていたこと」などを紹介し合う、あたたかな時間のことです。

子どもたちが日常の中にある小さな「よさ」や「思いやり」に気づき、それを言葉で伝え合うことで、相手を認める力や共感する力を育てるという大切な目的があります。

普段は見過ごされがちな行動を言葉にして伝えることで、子どもたちの中にある「ありがとうの気持ち」や「見てくれていてうれしい」という感情が育っていきます。

また、「今日のいいね」は、クラスの中に前向きな空気や一体感をつくる役割も果たします。

友だちのよいところに気づこうとする姿勢は、自然とお互いを大切にしようとする心につながりますし、自分の行動が誰かの「いいね」として紹介されることは、子どもたちの自己肯定感を高めるきっかけにもなります。

学級の仲間たちと良好な人間関係を築く手段としても、大変有効です。

「今日のいいね」がきっかけとなり、けんかをしていた友だち同士が仲直りできたというエピソードもあります。

気分よく下校することができるね♪自宅に帰ったら、お家の人に「今日のいいねをもらえたよ」って報告したくなるかも。

日直当番のルール

学級開きを行う際には、「日直当番の仕事内容」を子どもたちにしっかり伝える時間を設けることが大切です。

タイミングとしては、新年度準備の段階で、日直当番に必要な仕事をある程度想定しておきつつ、係活動や一人一役当番が決まった後に、日直当番について説明するのが効果的です。

なぜなら、係活動や一人一役当番の内容を見てからのほうが、日直当番に必要な仕事を見極め、整理しやすくなるからです。

このとき、日直当番のルールについても合わせて伝えましょう。

- 日直の人…自分の仕事に責任をもち、最後までやり遂げる

- 日直以外の人…日直の仕事がうまくいくように協力し、応援する

内容はとてもシンプルで、「自分の仕事をきちんと行うこと」です。

もう一つ大切なのは、日直当番をしていない周りの子どもたちが、日直当番の子を支えようとする姿勢です。

たとえば、日直が朝の会や帰りの会で「座ってください」「静かにしてください」と声をかけたり、授業のあいさつで「気をつけ」と声を出したりしているとき、そのがんばりに周りが応えなければ、日直当番の仕事は成り立ちません。

だからこそ、日直さんが前に立ったら、すぐに反応すること。そして、日直の仕事がうまくいくように、みんなで全力で応援することが大事になります。

そんな安心感があるからこそ、あたたかく協力し合える学級が育っていきます。

次に、日直当番の仕事の流れをSTEP1〜STEP4まで説明します。この手順をもとに、子どもたちへわかりやすく指導していきましょう。

日直当番の仕事の流れ

学級によって日直当番の仕事内容には違いがありますが、ここではどの学級でも共通して見られる、司会進行・号令・あいさつなどの基本的な役割にしぼってご紹介しています。

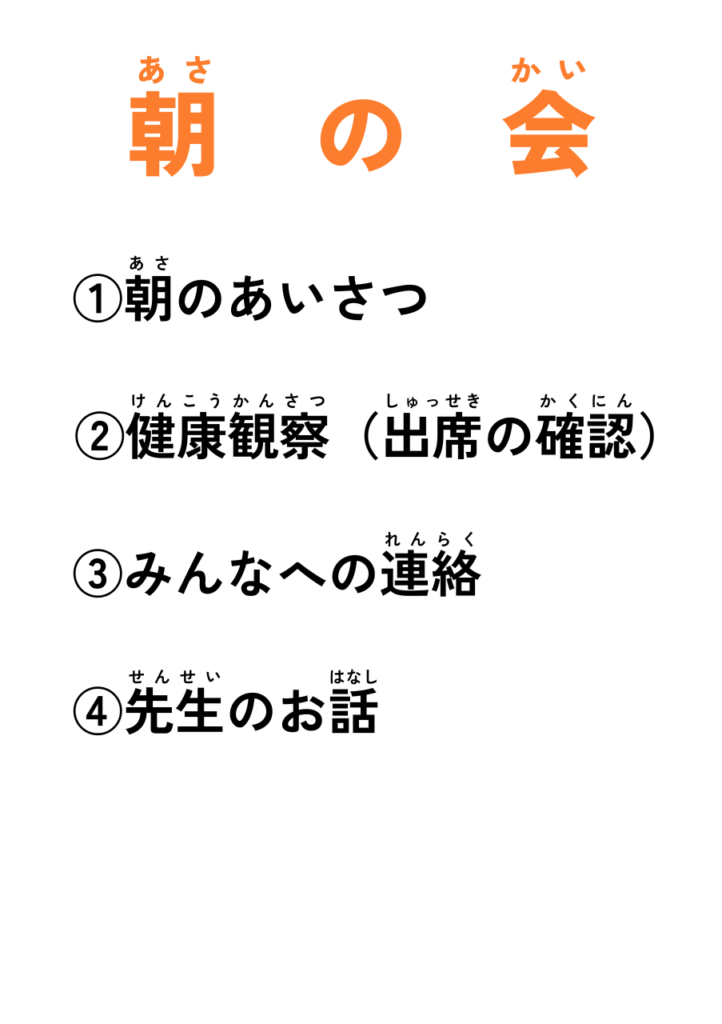

朝の会の司会進行

みんなの前に立ち、朝のあいさつをするところから日直当番の仕事が始まります。

1学期の初めは、子どもたちもまだ慣れていないことが多いため、全員が一度日直を経験するまでは「セリフを書いた台本」を用意しておくと安心です。

司会としての基本的な流れ(台本の内容)は以下のようになります。

授業の号令

授業の号令は、ただの決まりごとではなく、子どもたちが授業に集中するための「スイッチ」の役割を果たしています。

毎回同じ流れ(ルーティン)があることで、気持ちを切りかえやすくなり、学びに向かう集中力が高まります。

また、号令のあいさつを通して、先生や学級の仲間への礼儀や感謝の気持ちを自然に表すこともできます。

給食時のあいさつ

食事のあいさつは、食べ物への感謝の気持ちや、給食を作ってくれた人たちへの敬意を育てる大切な時間です。

子どもたちはお腹が空いて、すぐにでも食べたい気持ちになっていますが、給食当番が全員の席についたことを確認してから、全員であいさつをしてから食べ始めます。

その際、自分の席に配膳された食事がすべて揃っているかも、あわせて確認させるようにします。

帰りの会の司会進行

帰りの会は、その日の出来事を振り返り、次の日へと気持ちをつなげる時間。

子どもたちが気持ちよく下校し、家に帰ったときに「今日はこんな楽しいことがあったよ」と保護者に笑顔で話せるような、あたたかい雰囲気づくりを意識しましょう。

とはいえ、「早く帰りたい」「習い事に間に合うかな」と思っている子どもも少なくありません。

だからこそ、帰りの会はコンパクトに進めつつも、内容はしっかりと充実させた“濃い時間”にすることが大切です。

他にも、次のような仕事が日直当番の仕事に含まれることがあります。

- 黒板に日付や時間割、翌日の日直名を書く

- ドアや窓の戸締まり

- 電気の消灯

- 植物の水やり

- 飼っている動物の餌やり など

日直当番の仕事が子どもにとって負担になりすぎないよう、十分な配慮が必要です。

日直当番の指導のポイント4選

日直当番は、学級のみんなの前に立って話したり、大きな声で号令をかけたり、注意を促したりする場面が多い仕事です。

特に、「うまく話せなかったらどうしよう」「間違えたら笑われるかも」といった不安を感じやすい子は多く、声が小さくなる・言葉が詰まる・頭が真っ白になるといったこともよくあります。

だからこそ、周囲の子どもたちや先生が温かく見守り、必要に応じてそっとフォローする姿勢がとても大切です。

ここでは、日々の日直当番への指導の中で意識したい4つのポイントをご紹介します。

- がんばりを見つけて具体的にほめる。

- 日直の役割を“見える化”する。

- 子どもが主役になれる“見守り方”をする。

- 子どもに任せる。

①がんばりを見つけて具体的にほめる

日直当番の仕事は、小さなようでいて実はとても緊張する場面の連続です。

特に学習や人間関係に不安をもつ子にとっては、「失敗したくない」「目立ちたくない」と感じやすい活動でもあります。

だからこそ、先生が「がんばり」を具体的に見つけてほめることによって、その子どもは「自分はできたんだ」「やればできるだ」と自己肯定感が高まり、次のチャレンジにも前向きな気持ちで取り組めるようになります。

また、日直当番の人だけでなく、それ以外の人のがんばりも評価しましょう。

このように、日直当番を「やらせる仕事」として終わらせるのではなく、「自分の力でやりきった経験」「仲間に支えられた経験」として心に残るものにすることが大切です。

②日直の役割を“見える化”する

子どもにとって「何をするか分からない」「どう言えばいいか分からない」という状態は、とても大きなストレスになります。

だからこそ、日直の仕事を“見える化”する工夫が必要です。

特に、見通しをもちにくい子どもや、言葉での記憶が苦手な子どもにとって、視覚的なサポートはとても効果的です。

③子どもが主役になれる“見守り方”をする

日直当番は、子どもが学級を引っぱる小さなリーダー体験です。

ただ、普段とは違う役割に戸惑って、思うように自分の力を発揮できないこともあります。

そのために声が小さくなったり、言葉が詰まったり、途中で固まってしまうことも珍しくありません。

しかし、すぐに先生が助けてしまうのではなく、「見守る姿勢」を大切にしましょう。

こうした姿勢が、子どもたちに「安心して挑戦できる空気」をつくります。また、周りの子どもにも、「誰かを支えることの大切さ」が伝わります。

子どもが主役になるには、「ミスを受け止めてくれる大人の目」が必要なのです。

④子どもに任せる

日直をやるとき、「この順番で言わなきゃ」「この言い方でないとダメ」「台本通りにして」と細かく指導しすぎていませんか?

もちろん基本的な流れは大切ですが、子どもらしい言い回しや、その子なりの工夫も大事にしたいところです。

決められた通りに話すことより、「自分の言葉で進めた経験」が何より大事です。

日直当番のFAQ

ここでは、 日直当番を子どもたちに取り組ませる中で、感じやすい疑問についてQ&A形式でわかりやすく解説します。

Q:日直当番は何人がよいですか?

A:2人または1人

日直当番は、1人または2人(座席の隣同士)で行わせるのが一般的です。

1人で日直当番をする場合は、「自分がやらなければ」という意識が強まって責任感が育ちやすくなるメリットがありますが、全体の前に立つことが苦手な子や、配慮が必要な子にとっては大きなプレッシャーになる場合があります。

2人で日直当番をする場合は、役割分担や助け合いの経験ができるため、不安を感じる子にとっても取り組みやすくなります。

一方で、どちらが何をするかがはっきりしていないと、「相手がやると思っていた」といった行き違いが起こりやすく、動きが鈍くなってしまうこともあります。

学級の実態を見たり、子どもたちから意見を聞いたりしながら人数を決めましょう。

Q:日直当番が欠席した場合の対応は?

A:次の日直当番の子が担当する

日直当番の子が欠席した場合、そのままでは仕事が行えなくなってしまうため、次に予定されている子が代わりに担当するようにします。

たとえば、「欠席したときは、次の人に日直当番をお願いするよ。学校に来られるようになったら、あらためてその仕事をしてもらうね」といったように、あらかじめ子どもたちにルールを明確に伝えておくことで、いざというときに自分たちで考えて動けるようになります。

ただし、欠席していた子が病み上がりで本調子でない場合は、すぐに日直当番を再開するのではなく、数日後に変更するなどの柔軟な対応も必要です。

まとめ

今回は、「日直当番が安心してできる」ために必要な仕事の進め方やサポートの工夫などの具体的な指導法について紹介しました。

- 日直当番は、学級の小さなリーダー役を経験できる貴重な機会であること

- 子どもが不安を感じずに取り組めるように、進行表やセリフカードなど“見える化”の工夫が大切であること

- 先生や仲間があたたかく見守り、励ましながら支えることで、日直の経験が子どもの自信ややる気につながるということ

日直当番は、ただの役割分担ではなく、「自分の声が教室に届いた」「みんなの前で進行できた」という小さな成功体験を積み重ねる、大切なチャンスです。

しかし、うまくいくか不安でいっぱいの子どもにとっては、「声が小さかったらどうしよう…」「間違えたら恥ずかしい…」という気持ちが先に立ってしまうこともあります。

だからこそ、先生が前もって仕事の流れを丁寧に伝えること、間違えても大丈夫だよと伝える安心感のある声かけ、そしてまわりの子どもたちが“応援する姿勢”をもてるような学級づくりがとても大切です。

この記事を読んだことで、明日から「日直ってこわい」「うまくできるかな」と不安に感じていた子どもが、「ちょっとやってみたい!」「できた!」という気持ちに変わっていく、そんなサポートができるようになるはずです。

今日から、子どもたちと一緒に、日直当番を通じて学級づくりをしていきましょう!