【時短】給食当番が配膳を安全かつ迅速にできる指導法!

どうも、まっつーです。

学級づくりの中で、「給食の時間になるとバタバタしてしまう…」「配膳に時間がかかって、落ち着いて食べる時間が短い…」とお悩みではありませんか?

先生が配ってしまえば、手早く済みトラブルが減るかもしれませんが、給食当番を子どもに任せることには、学級生活に必要な力を育む大切な意味があるのです。

今回の記事は、給食当番を通して配膳の流れを整え、落ち着いた給食の時間をつくるための指導の方法について、わかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!

- 給食の配膳に時間がかかって焦っている

- 給食当番の指導に不安がある

- 給食当番でのトラブルを減らし、落ち着いた雰囲気で食事をさせたい

この記事を読めば、給食当番がスムーズに動けるようになり、「子どもたちが頼もしくなった!」という嬉しい変化が見られるようになります。

この記事を書いた人↓

給食当番として仕事を行う6つの目的

毎日あたりまえのように行っている給食当番ですが、そもそも何のために子どもたち自身で給食の配膳をするのでしょうか?

「時間がかかるのでは?」「先生がやったほうが早いのでは?」「お弁当で配った方が楽なのに!?」と疑問をもつ人もいるかもしれません。

子どもから「何のために給食当番をする必要があるの?」と聞かれたら、どう答えればいいのかな?

私は、子どもたちが給食当番を行う目的を次の6つに分けて、わかりやすく話します。

- 自分の役割を知ることができるため

- 食べ物や作ってくれた人への感謝の気持ちが育つため

- 仲間と協力する力が身につくため

- 段取りを考える力が育つため

- 清潔と安全への意識が高まるため

- 自分の仕事に責任をもつ力が育つため

①自分の役割を知ることができる

給食当番は、ただ食事を配るだけの作業ではありません。

自分が学級の中でどんな役割を担っているかを実感できる貴重な活動です。

一人ひとりが分担された仕事をもち、みんなと協力し合って給食の準備や片付けをすることで、集団の一員としての意識が育ちます。

②食べ物や作ってくれた人への感謝の気持ちが育つ

給食は、栄養士さんが献立を考え、調理員さんが心をこめて調理し、時間通りに安全な形で提供されるまでに、たくさんの人の力が関わっています。

給食当番として配膳の準備をすると、誰かが自分たちのために働いてくれていることに気づけるようになります。

「いただきます」「ごちそうさま」の意味が深まり、食べ物や人への感謝の気持ちが自然に育ちます。

③仲間と協力する力が身につく

給食当番の仕事は、一人で完結できるものではなく、仲間との協力が必要不可欠です

たとえば、重いスープ鍋を二人で息を合わせて運んだり、配膳台を押しながら机間を回ったりするなど、同時に複数の人が動く場面が多くあります。

その中で自然と「ありがとう」「こっちはやるよ」といった相手を思いやる言葉や態度が生まれます。

この経験を通じて、人と気持ちを合わせて行動することの心地よさや達成感を知ることができます。

④段取りを考える力が育つ

給食の配膳には時間の制限があり、多くの学校では10〜15分以内に配膳と着席を終えることが目標とされています。

そのためには、「食缶をここに置くと配膳しやすい」「おかずの前に、先に牛乳を配ろう」といった段取りを考える力が求められます。

最初は戸惑う子どももいますが、経験を重ねる中で「どの順番で進めると早く終わるか?」を自分たちで考えられるようになります。

⑤清潔と安全への意識が高まる

給食当番では、衛生と安全に関するルールを守ることが何よりも大切です。

手を洗う、白衣や帽子、マスクを正しくつける、配膳中はおしゃべりをしない、走ってはいけないなど、日常の中ではあまり意識されにくいルールも、実際に当番を経験することで理解が深まります。

「なんで手を洗うの?」「なぜ白衣を着るの?」「なんでおしゃべりをしてはいけないの?」といった子どもの疑問にも、実体験を通して答えが見つかっていきます。

こうした体験を通じて、自分と仲間の健康を守る意識が高まり、感染症や事故の予防につながる生活習慣が身についていきます。

⑥自分の仕事に責任をもつ力が育つ

給食当番では、スープをこぼさないように丁寧に運ぶこと、全員に同じ量を配ること、手早くていねいに動くことなど、どれも「自分の仕事」として向き合う必要があります。

「うまくできなかった」「遅れてしまった」という失敗も、「次はどうしたらいいか?」を考えるきっかけになります。

誰かに言われて動くのではなく、自分の意思で責任をもって行動する経験は、自己肯定感や自立心を育てる上で重要なことです。

給食当番をする目的を説明することで、子どもたちはその仕事に意味を見いだし、安全に、そして前向きな気持ちで取り組めるようになります。

給食当番の人数編成と役割分担

給食当番の人数や役割分担を決めるとき、一番大切なのは「子どもたちが安心して安全に活動できること」です。

単に手早く配膳を終わらせるためではなく、学びの一場面としての給食時間をどう作るかという視点で考える必要があります。

給食当番の適切な人数

一般的には、1グループあたり6〜8人で編成されることが多いです。

理由は、配膳する品目(ごはん、汁物、主菜、副菜、牛乳など)に応じて役割を分けやすく、互いに助け合いながら動ける人数だからです。

6〜8人という人数は、多すぎると動きにくくなり、少なすぎると負担が偏ってしまうため、バランスが取れているのです。

したがって、学級の生活班を活用する場合は、1班単位で編成するか、2つの班を合同にして6〜8人になるように調整するのが効果的です。

また、各班から1人ずつ選んで給食当番グループを編成する方法もあります。

たとえば、学級に6つの班がある場合、それぞれの班から1人ずつ出して、計6人で給食当番のグループを作るというイメージです。

特に、初めて担任を受け持つ先生や、新しく異動してきた先生は、前年度から在籍している先生に「給食当番は何人ぐらい必要ですか?」と聞いて、給食が始まる前までに確認しておくことをおすすめします。

給食当番の役割分担の仕方

給食を配膳する際に、毎回先生が「◯◯さんはこの食缶を配膳してください」「このフルーツを配ってください」と指示しなくても、子どもたちが自分で担当を確認できるようにすることが大切です。

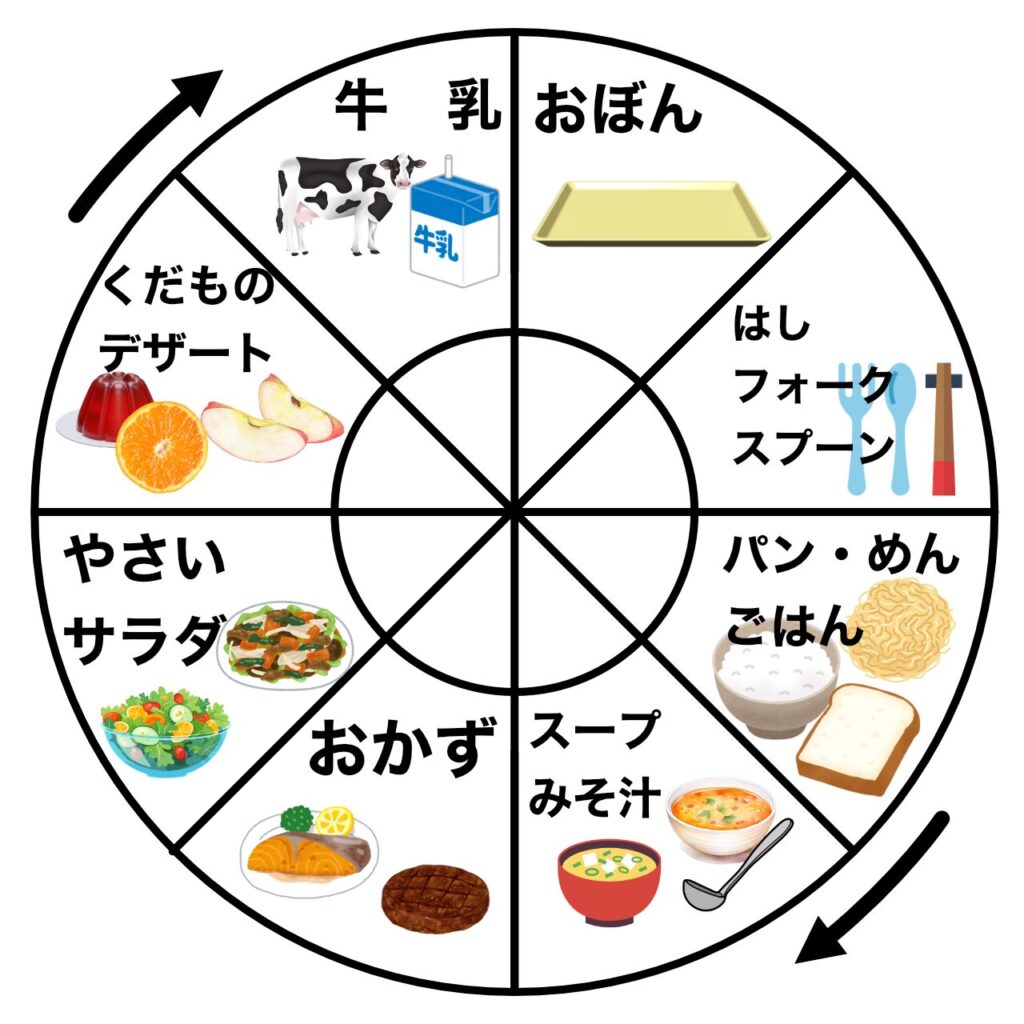

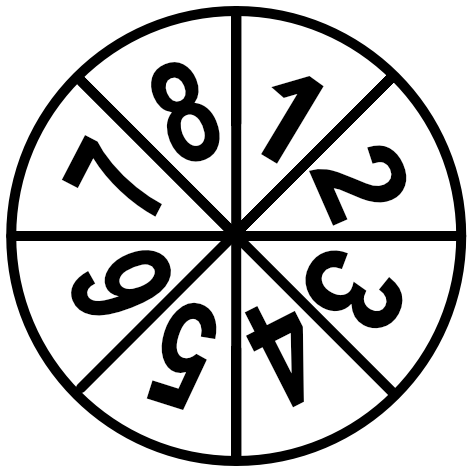

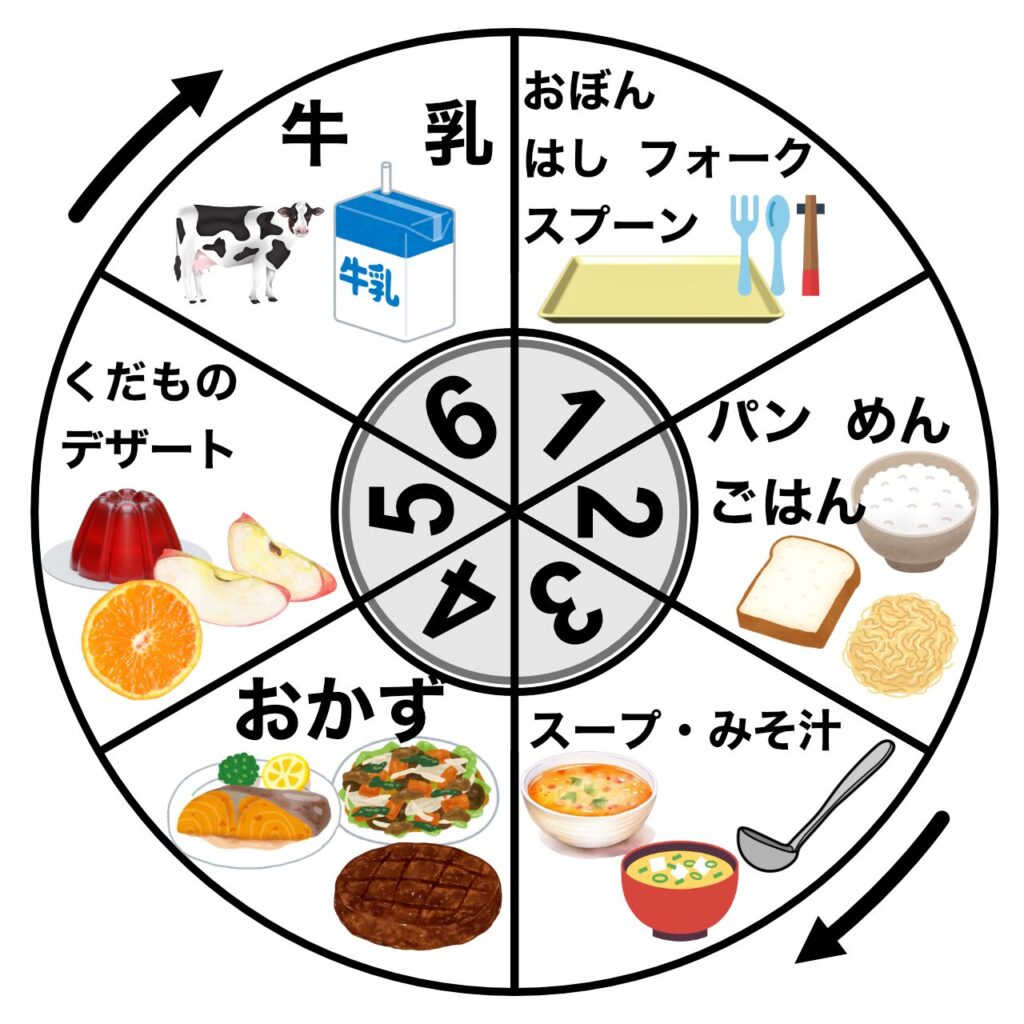

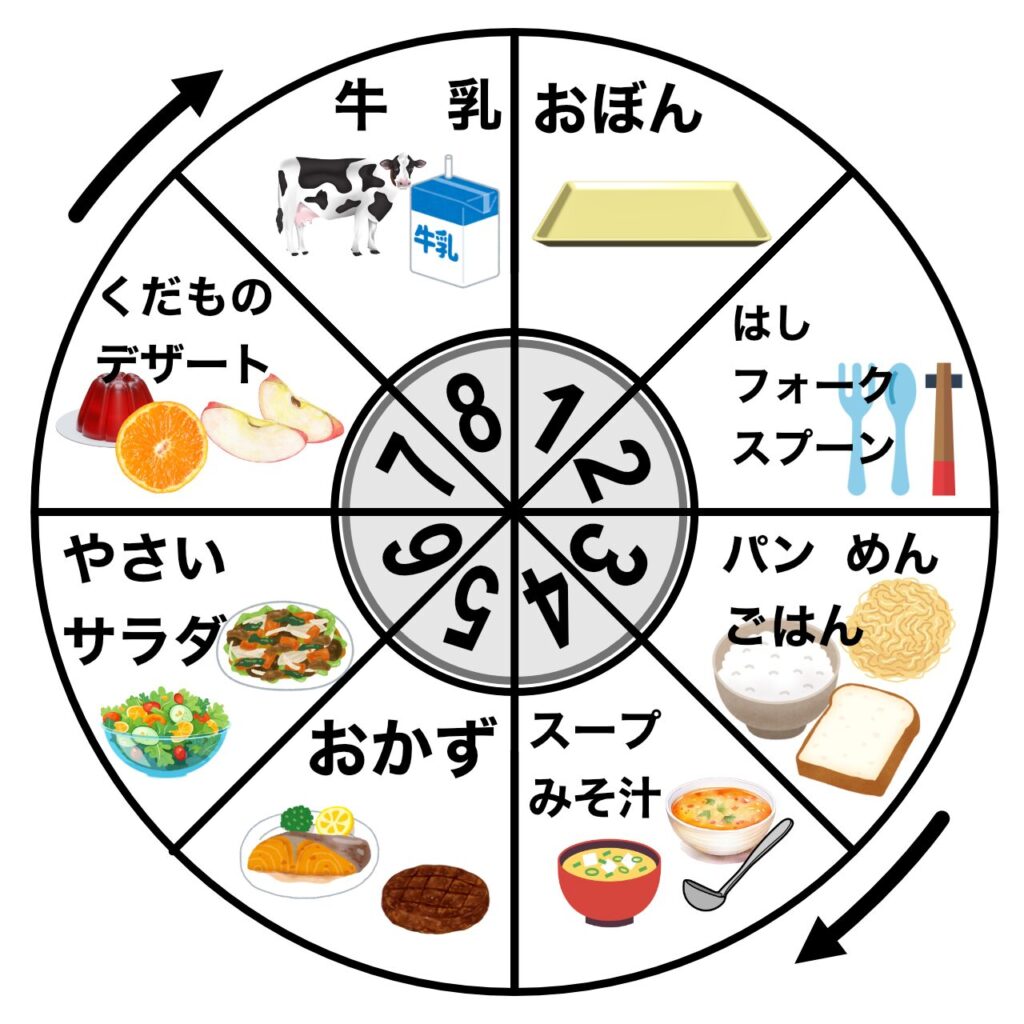

そのためには、次のような「給食当番表(配膳分担表)」を活用するのが効果的です。

- 「MicrosoftのWord」や「Googleドキュメント」などのワープロアプリ、あるいはイラスト作成のアプリを立ち上げます。

- 円や線などの図形を使って、給食当番表の枠をつくります。

- イラストACやCanvaなどのフリー素材が入手できるサイトから、給食に関連するイラストをダウンロードします。

- 大きな円の枠の中に、ダウンロードしたイラストを貼り付けます。

- 貼り付けたイラスト付近に、文字で担当する食缶や食器類をかきます。

- 小さな円の枠の中に、班の数字をかきます。数字の傾きも調整しましょう。

- 大きな円の枠の外側に、給食当番表を回す方向を示した矢印をかきます。

- 厚紙あるいは普通紙で2枚印刷します。

- 印刷したものをラミネート加工をします。※教室に長期間貼っておくうちに紙が破れたり、汚れたりしてしまうのを防ぐためです。

- 教室の壁に掲示して完成です!

給食の献立によっては、給食当番表に書かれた担当が、そのまま当てはまらないこともあります。

たとえば、果物やデザートがない日もあれば、おかずが2種類出る日もあるなど、給食の品数は日によって変わるためです。

自分の担当するものが無い!どうしよう!??

そのような時は、給食当番の子どもたちが話し合いながら、途中で配膳の担当を交代したり、「お皿を渡す人」「パンを置く人」などの流れを自分たちで工夫して決める必要があります。

もし子どもたちの話し合いがうまく進まないときには、先生がさりげなくサポートしながら、担当を調整してあげるとスムーズです。

給食当番のルール

給食の時間が近づくと、子どもたちからは「早く給食を食べたい!」「もうお腹ぺこぺこ!」といった声があちこちから聞こえてきます。

そんな子どもたちの期待に応え、安全でスムーズに給食を準備するためには、給食当番の活躍が欠かせません。

だからこそ、健康と安全を守るための大事なルールを徹底させる必要があります。

- トイレは事前に済ませる ※トイレは給食当番が優先

- しっかり手を洗う ※手洗い場は給食当番が優先

- 白衣またはエプロン・マスク・帽子を正しく着用する

- 給食以外のものには触らない

- 給食当番表で自分の仕事を確認する

- 食器の配置表を見て、おぼんの上の配置を覚える ※基本的に左手前:ごはん 右手前:汁物 右奥:主菜 左奥:副菜

- 食缶は両手で運ぶ

- 金曜日には白衣を持ち帰り、洗濯をして月曜日に持ってくる

給食当番は、基本的に担当者全員で協力して配膳を行うことが原則です。

たとえ、その日の給食の品数が少なくて配膳の役割がない場合でも、他の子の仕事を手伝うなどして、自分にできることを見つけて行動する姿勢を持つことが大切です。

「自分の仕事だけやればいい」「他の子の仕事は関係ない」という考え方ではなく、全体で協力し合う意識を育てることが、温かくまとまりのある学級づくりにつながっていきます。

次に、給食の配膳の流れをSTEP0〜STEP9まで説明します。この手順をもとに、子どもたちへわかりやすく指導していきましょう。

給食の配膳の流れステップ9

STEP0 まず最初に、食物アレルギーのある子どもへの除去食を配膳します。

その除去食が、確実にその子のランチマットの上に置かれているかどうかを、担任の先生はもちろん、該当の子どもや給食当番の子どもたちも含めて、複数の目でしっかり確認します。

学校によっては、教頭先生(副校長先生)や栄養教諭(栄養士)がチェックをしに来ることもあります。

その確認が済んでから、通常の配膳を始めるようにしましょう。

身支度をする

トイレに行ってから手洗いを済ませ、白衣(エプロン)・マスク・帽子を正しく着用する。

※手を洗って着替えた後は、給食以外のものには触らない。

牛乳を配る

牛乳とストローを机に敷いてあるランチマットの上に置く。

※あとで配膳された給食をランチマットの上に置くことを考えて、邪魔にならないように端を置く。

※風が強い日は、ストローが飛ばされてしまうかもしれないので、窓を閉めるようにする。

おぼんを配る

おぼんを1人ずつ手渡しする。

※よそ見をしながら渡すと、相手がしっかり受け取ったかどうかをわからないため、必ず友達の方を向き、手に渡ったことを確認してから手を離す。

箸・スプーン・フォークを配る

食具をおぼんの右側に向きをそろえて置く。

主食(パン・麺・ご飯)を配る

ご飯や麺を配る際には、多すぎたり、逆に少なすぎたりしないよう、あらかじめ先生が見本として適量を示しておく。

慣れてきたら、子ども自身が食缶の中身を全体の量として見立て、学級の人数でおおよそ分ける。

「今はあと何人残っているか?」を考えながら、お皿に盛る量をその都度調節する。

※食缶の中身をすべて使いきるためにピッタリ配ろうとすると、予想以上に量が足りなくなることがあるため、「少し余りそうだな」と思うくらいの量で配る。

主菜(おかず)を盛る

汁がこぼれないように、お皿の端に寄せすぎないことを意識して盛る。

※基本的に主食の配り方を同じ

副菜(野菜・サラダ)を盛る

※事前にドレッシングが配られることがあるため、サラダに適量を入れて混ぜておく。

※基本的に主食の配り方を同じ

スープ・汁物を配る

スープや汁物は温度が高く、やけどのリスクもあるため、慎重に置く。

おたま一杯分を目安にしながら、残りの人数を意識して、すくう量をその都度調節する。

※具が沈んでしまうときは、時々やさしくかき混ぜる。

デザート・果物を配る

転がる可能性がある丸い果物を配るときは、食器からこぼれないように、水平を保って静かに配る。

給食の配膳を安全かつ迅速に行うためには、給食当番とそれ以外の子どもたちの連携がとても重要です。

特に意識させたいのは、配膳の際に「渡しました」「受け取りました」といったアイコンタクトなど、お互いに気持ちを通わせるコミュニケーションを取ることです。

たとえば、配膳中に勢いよくおかずを渡したり、相手がよそ見をしているタイミングでおぼんに皿を乗せたりすると、給食をこぼしたり、食器を落としてしまったりする事故につながるおそれがあります。

特に、汁物や熱いおかずなどは、体にかかってしまうと火傷やけがの原因にもなりかねませんので、十分注意が必要です。

給食当番の指導のポイント4選

給食当番は、単に給食を配るだけではなく、「人のために働く」「みんなで助け合う」「失敗しても大丈夫だと思える」そんな大切な学びの場です。

どんな子にも活躍できたと感じてもらえるよう、やさしく、ていねいに、そして根気強く支えていきましょう。

ここでは、日々の給食当番への指導の中で意識したい4つのポイントをご紹介します。

- がんばりを見つけて具体的にほめる。

- 時間より安全を優先する。

- 責めるのではなくフォローする。

- 子どもに任せる部分を増やす。

①がんばりを見つけて具体的にほめる

掃除当番と同様に、取り組む姿勢そのものを見てほめましょう。

「できた・できなかった」だけで判断するのではなく、その子がどうやって取り組んでいたか、どんな気持ちでがんばっていたかに目を向けることが大切です。

②時間より安全を優先する

給食当番の指導でもっとも大切にしたいことが「安全第一」です。

「時間内に配り終えなきゃ!」「チャイムが鳴る前に終わらせないと!」と焦るあまり、食缶を片手で運んだり、走ってしまったりすると事故が起きてしまいます。

たとえ時間内に配膳が終わらなかったとしても、誰もケガをせず、落ち着いて配膳できたことをしっかり認めることが大切です。

「ゆっくりでいいよ」「落ち着いてやれば大丈夫だよ」そんな声かけが、子どもたちの不安をやわらげ、安心して当番活動に取り組む支えになります。

③責めるのではなくフォローする

給食を配るとき、量が多すぎたために「足りない……」と途中で気づき、最後の子まで行き届かなくなることがあります。

でも、そんなときこそ大切なのは“誰も責めないこと”です。そして“フォロー”です。

「もっとよく考えて配ってよ!」「なんで気づかなかったの?」といった言葉が、誰かから出てしまえば、配っていた子どもは深く落ち込んでしまいます。

どんな子どもも、わざと失敗しているわけではありません。がんばってやってみた結果、うまくいかなかっただけなのです。

「次はどれくらいの量にするとよさそうかな?」「今日は少し難しかったけど、一生懸命やっていたのはちゃんと見てたよ」などと声をかけることで、認めて励ますあたたかな雰囲気を学級全体に広げることができます。

④子どもに任せる部分を増やす

学年や学級の実態によっては、最初は先生がそばについて、一つひとつ丁寧に教えることが必要な場合があるかもしれません。

しかし、仕事に慣れてきたら子どもたちにどんどん任せていきましょう。

失敗しても、大丈夫!またやり直せばいいだけです。

大切なのは、がんばろうとする気持ちや、小さな一歩でも成長できたことです。

子どもたちは、「自分でできた」という大きな自信をつけ、自分の役割に誇りを持ち、責任感をもって行動するようになります。

まとめ

今回は、給食当番を通して配膳の流れを整え、落ち着いた給食の時間をつくるための指導の方法について紹介しました。

- ルールや手順の確認、給食当番表を通して、安心して動ける環境を整えること

- 先生の声かけひとつで、「役割の自覚」や「チーム意識」がぐんと高まること

- 子どもたちに任せることで、責任感・協力・時間感覚など、多くの力が育まれること

この記事を読んだみなさんが、「給食の時間が楽しみになった」「子どもたちの動きが変わった」と感じていただけたら、何よりも嬉しいです。

子どもたちは、給食当番を通して自分が誰かのために働いているという実感をもち、自然と成長していきます。

先生がすべてを仕切るのではなく、子どもたちが自分で考え、動き、ふり返る時間にすることが、学級全体の落ち着きにもつながります。

明日からの給食の時間に、ぜひこの学びを活かしていきましょう。